|

|

|

|

|

|

|

�������I�����̎��̂��� �䖼���̂ӂ�@�̐��X

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

�攪�\��ԁE������ |

|

|

|

| �Q�q�� |

2018�N3��31���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N3��31���@6����

6���ڂ�81�ԁ`82��

|

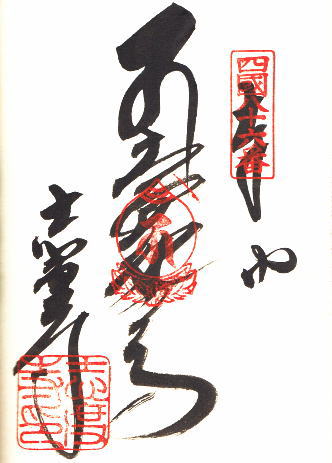

�������̗��j�E�R��

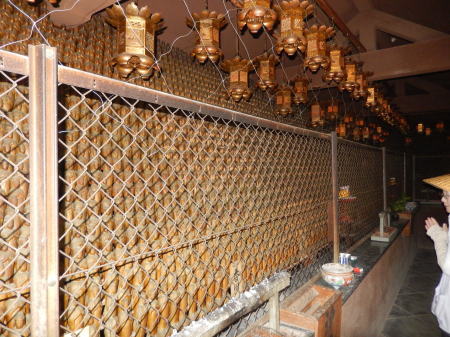

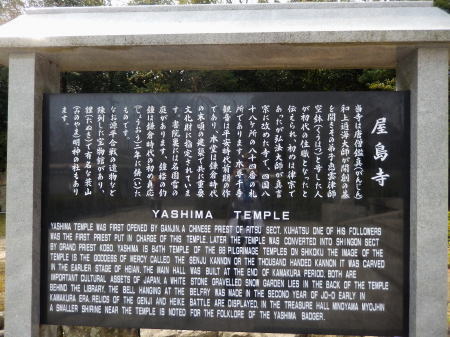

���A�����A�ԕ��A�����A�����̂T�F�R�̂����A�����ɂ���Â��ȌÙ��B�O�@��t�Ƒ�t�̖��̎q�ƌ�����q�ؑ�t���n������܂����B�O�m�U�N�A�����R�̎R���ɁA�@�ӕ��߈�˂��@��A�O���ϓx���F��ɓ��F���������܂����B��ɒq�ؑ�t�́A�R���ł���߂����������ēo���B�R�̐_�ł��锒���匠���̐_�����A��Ő��ω��������A�����{���ɂ����Ɠ`�����܂��B

�����Ƃ����A�܂�₩�ȋ����������̎��ɂ́A�L���ȕ��ꂪ�����܂��B

�u�e�������@�����Γs�̗������Ɂ@���̗��߂���R�قƂƂ����v����͕ی��̗��Ŕj��]��֗����ꂽ������c�̋�ł��B�s�A�肽���Ƃ����v��������ʂ܂₵�����̒n�ŖS���Ȃ��܂����B�O�N��A��c�Ɛe�����������s�@�t���w�ł��b�͏�c�H����u�J������v�̓`���ŗL���ł��B���̌���s�ł͈ٕς������������߁A�㏬����͏�c�̗���J��@�ؓ��Ɂu�ڏ؎��a�v�̒��z���[�B�܂��A�ߘb��`����ʏ͖i���܂����̂��j���Ȃ�ł��܂��B

�܂������R�ɂ͐S�D�������͖V�Ƃ����V�炪�Z��ł���Ɠ`�����Ă��܂��B����[���A���m���ؖȓ������ɏo�������Ƃ���A�ˑR�A���҂��ɔw����������A����Ԃ悤�Ȋ��o�ɂȂ�܂����B�����Ď��̏u�ԁA�c�ɂł͌��邱�ƂȂ��㓙�̌���������茳�̏ꏊ�ɗ����Ă��܂����B����́A�[���������ɑ��鏬�m������C�̓łɎv�����͖V�V�炪�����Ă������ƌ��p����Ă��܂��B

�������̌��ǂ���

�����F�s�ғ����i21�N�i1414�j�Ɍ㏬���V�c��[�̒��z�i����j���f������B

�R��i������j�F����Ȑ��Ɍ}�����锒�����̎R��B����`���̖�̍��E�ɂQ���̕���A�˂��������x�d��ł��B

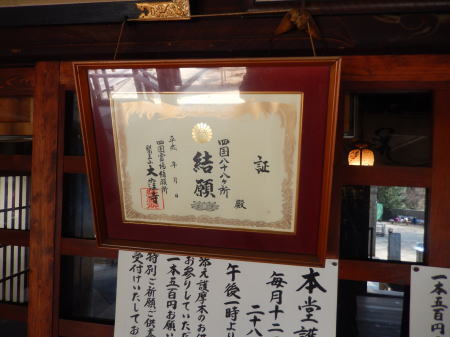

�\�O�d�Γ��F�Q���̐��ؗ��̒��ɓ��B�������������V�c���̂��߂Ɍ��Ă����{���B����B

����ɓ��F�{���̍���A����ɎO�����̌���ɁA�ؑ��̈���ɔ@�����������[����ł��܂��B

�@�h�F �^���@�䎺�h�@�{���F ���ϐ�����F�@�J��:�O�@��t.�q�ؑ�t

�n�@���F �O�m6�N�i815�j

�^�@���F ����@����@����܁@���肭

�Z���F ��762-0016 ���쌧��o�s�C��2635

�d�@�b�F 0877-47-0305

���ԏ�F ���ʎԁi��O�j30��A���A��O���ԏ�@200��@�ߑO7��?�ߌ�5���@���� �h�@�V�F ����i�c�̂̂݁A�v�\��j

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

81�ԁE���@���� |

| 80�ԍ�������O�́u���т���v6:30�o��.����ڎw��7.3�`�̂ւ�듹��i��(�E���ʂ̗y���R�̏�̓S���t��) |

81�ԁE����

81�ԁE���� |

82�ԁE������4.9�`�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���̊Ԃ̖��~�鑚�̏����ʂ�� �ケ���ނ̋s�̐� |

�@ |

|

|

|

|

�����\��ԁE������ |

|

|

82�ԁE������

�m���傩��{���ւ̎Q��  |

| �Q�q�� |

2018�N3��31���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N3��31���@6����

6���ڂ�81�ԁ`82��

|

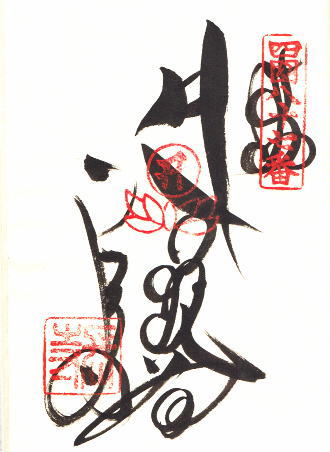

| �l�����\���P���@�攪�\��ԎD�� �������̗��j�E�R�� |

�������̗��j�E�R��

�ܐF��̎��A���R�ɘȂ��ށA���Ă̋����B�܂̎R�ɋ����E��䶗��̌ܒq�@�����������O�@��t�́A�����C�s�̒n�Ƃ����Ɂu�ԑ��@�v����������܂����B��ɑ�t�̉��ɂ�����q�ؑ�t���K�ꂽ�ہA�R�̒���ł����V�����_�ɏo��A�u���̒n�ɂ��������J�A�@�ؒJ�A���J�ɓ�������A�@�ؒJ�̖Ŋω��������Ȃ����v�Ƃ����������������܂����B�q�ؑ�t�͘@�ؒJ�̖Ő��ω��������A�u���@�v�����Ĉ��u���܂����B���̗�̐芔����F����������������Ƃ���u�ԑ��@�v�A�u���@�v�̂��č������Ɩ��Â���ꂽ�Ƃ����܂��B�������͌㔒�͓V�c�̋A�˂������������ɂ߂܂����B��ɁA�����ˎ��ɂ��ċ�����A���̎��ɓV��@�։��@����܂����B���ɂ͎��̂悤�ȓ`��������܂��B�́A���R�ɂ͐l�Ԃ�H�ׂ鋰�낵�����b�A���S������ł��܂����B���l�́A�|���l�R�c���l�����ɗ��ݑގ����Ă��炤���Ƃ��܂����B�������A�������R�֓���ǁA�Ȃ��Ȃ����S������܂���B�����ō����͍������̖{���Ɋ�������܂����B�����21���ڂ̖���̋łɁA���S��������̒��ɖ�𖽒��B�����鋍�S��ǂ���2�����قǐ��̒胖���Ŏ���ł���̂����܂����B�����͋��S�̊p��莛�ɕ�[�B���̊p�͍��ł����ɕۑ�����Ă��܂��B�܂����S�̊G�͖��悯�̂����Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B

�������̌��ǂ���

�ܑ呸���F�[�o�����B�O�@��g�̊J��䂩��ܑ̌喾���B�s�������A�~�O���鍳�����A�R�����鍳�����A��Г��鍳�����A�����鍳����

���S�̑��F�R��߂��̖ݓ��B�`���ɏo�Ă��鋍�S���S�C����ʎ����Ō����Ă��܂��B

���̊ω��F�{���O�̉����^��L�ɁA�S���̐M�҂���[������O���O��̂̊ω���������ł��܂��B

�@�@�h�F �V��@

�{�@���F ���ϐ�����F

�J�@��F �O�@��t�A�q�ؑ�t

�n�@���F �O�m�N�ԁi810?824�j

�^�@���F ����@���炽��܁@���肭�@���킩

�Z�@���F ��761-8004

���쌧�����s���R��1506

�d�@�b�F 087-881-3329

���ԏ�F ���ʎ�20��i�ߑO7��?�ߌ�5���j����

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

82�ԁE�������@���� |

���̊ω�

�{���O�̉����^��L�ɁA�M�҂���[������O���O��̂̊ω���������ł���B |

12�`��̍����̏h�A��������j���[�O�����f�݂܂� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�]���{�̌�O�ɋ����� �_�̐S��N�����猾��

|

�@ |

|

|

|

|

�攪�\�O�ԁE��{�� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2018�N3��26���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N3��26���@1����

�Ō�̎l���H�̏o���͍�����`����10�`��83�Ԉ�{������X�^�[�g����B

|

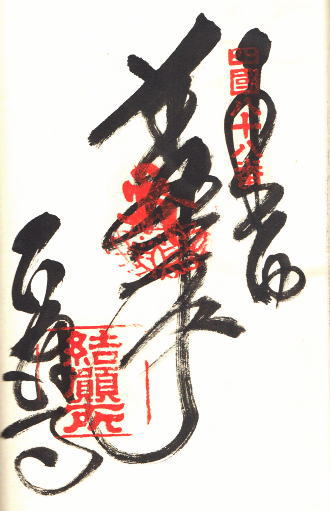

��{���̗��j�E�R��

�n���́A�킪���ɕ������`�����Ė�160�N��Ƃ������j���ւ�܂��B�J��́A�ޗǕ����̋����̑b��z�����`���m���ŁA�����͑��@�ƌĂ�A��s�����̈�@���@�̕��y���͂��߁A�s���F�A�Ǖّm�����y�o�B�a���N�ԁA�����Ɉ�{���������̍ہA�s���F�����F���C�����A�_�|�R��{���ɉ�������܂����B�܂��哯�N�ԁA�O�@��t���K���106cm��"���ω�"

���ϐ�����F�����A�����̍ċ��ɂ� ����A���̎��ɐ^���@�ɉ��@����܂����B���̎����������A�V���̕��ɂ��D���ɋA���܂������A�����̑c�Ƃ����G���哿�ɂ���čċ�����܂����B�܂��]�ˎ���ɍ����ˎ�ɂ��c���_�Ђ̕ʓ���������܂����B�_��������200�N���O�̏o�����ł��B���̎��̖{������ɂ͖�t�@�����J���鏬�����K������܂��B����́u�n���̊��v�ƌĂ�A�K�ɓ�������Ƌ��n���J����Ƃ��������`��������܂��B����A�������Ƃ����Ă���Ɠ��������Ȃ��Ȃ�ƌ����܂��B�́A�ߏ��ŕ�炷�Ӓn�̈������^�l������́A�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�����Ă݂悤�v�ɓ����ƁA�����܂�A�S�[�Ƃ����n���̊��̉������������͔����Ȃ��Ȃ�܂����B�|���Ȃ������^�l����́A���܂ł̈������ӂ�܂����B����Ɠ��͂����Ɣ����܂����B���ꂩ�炨�^�l����͐S�����ւ��A�e�ɂȂ��������ł��B

��{���̌��ǂ���

�{���F�얀���O�n��Γ��Ė{�����h�ȓ�Ɏ��ꂽ�{���́A���\14�N�i1701�j�A�\���{��ɂ��Č�����܂����B

��{��ˁF�{������O�ɂ���O��̕B�]�ˎ���̐_�������̍ۂɓc���_�Ђ���ڒz����܂����B

�n���̊��F�`���̊��́A�O�@��t�����߂̂��߂ɍ��ꂽ�Ɠ`�����܂��B

�얀���O�n��Γ��āi������������j

�@�h�F �^���@�䎺�h�@�{���F ���ϐ�����F�@�J��F �`���m��

�n�@���F ���N�ԁi701?704�j�^���F ����@����肫��@���킩

�Z���F ��761-8084�@���쌧�����s��{��607�@�d�b�F 087-885-2301

���ԏ�:���ʎ�40��E��^��20��ߑO7��?�ߌ�5������ �h�V:�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

83�ԁE��{���@����

|

��������6�N���������l���H�����N���Ō�B

2018�N3��26���H�c��`����`10:15�� ������`�����B65�`88�Ԏ��̂���82�ԁE��{���Q�q����X�^�[�g����B

|

|

��`�����10�` 83�ԁE��{������

|

83�ԁE��{�� |

|

83�ԁE��{������Փd�ŋՕ��Ɍ������ꔑ�B������������Q�q����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���|�����̋{�Ɍw�ł� �F��������ėE�ޕ��v

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�ϔY�����̒q�ɂĔ��I���@�C�s�҂Ȃ�ŒN���m��ׂ�

|

�@ |

|

|

|

|

�攪�\�����E���I�� |

|

|

84��/�����������x�[�ɉ���85��/���I���փP�[�u���J�[�w�e��o��

85�ԁE���I����O�̐ڑҏ��w�u�m���v�x�Ŏ�����ڑ҂���B |

| �Q�q�� |

2018�N4��1���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N4��1���@7����

7���ڂ�84�ԁ`85�ԁ`86�� |

���I���̗��j�E�R��

��t�������̓��A�����̌Ð������ݕW��375���̌܌��R������܂��B�n�ォ�猕��˂��グ���悤�Ȑ_��I�ȎR�ł��B���I�R�͂��̂W���ڂɂ���A�����̕H����̓P�[�u���J�[�œo���܂��B �V���U�N�A��t�����̎R�ɓo�苁�����@���C�߂����ɁA�ܐU��̌����V�U�蒍���A�R�̒��瑠������������܂����B

�����āu���̎R�͕��������̗�n�Ȃ�v�ƍ�����ꂽ�̂ŁA��t�͂����̌����R���ɖ��ߒ���Ƃ��܌��R�Ɩ��Â���܂����B

�܌��R�̒��ォ��́A�]��A���g�A���O�Ȃǎl�����������n�����Ƃ��ł����̂ŁA���Ƃ��Ɣ������Ƃ��������ł����B ����N���A��t�͓��֗��w����O�ɁA�ēx���̎R�ɓo��܂����B�����ĕ������w�ԔO�肪�������ǂ������������߂ɂW�̏Ă��I��A�����܂����B�����A�����A�ĂіK���ƁA��̏o��͂��Ȃ��Ă��I���萁���Ă��܂����B���ꂪ�������I���։��������R���ł��B���̎������@�䕔���e�ɂ�锪�I�U���̕��ɂ��S�Ă��܂����B�������A�]�ˎ���ɖ��ӏ�l���{���i�O�Ԏl�ʁj�A����ɍ����ˎ叼�����d�����݂̖{�����ċ��A�O�@��t��̐��ώ��ݕ�F��{���Ƃ��Ĉ��u���A�ώ��݉@�Ə̂���悤�ɂȂ�܂����B�܌��R�́A��i�R�N�i1706�j�ɁA��n�k�𑘂��A�̂͌܂̗�̂����A���̈�䂪���������A���݂̎p�ɂȂ�܂����B

���I���̌��ǂ���

���V���F�Q���̐��ʂɗ����V���͖؋�ȋ��l��������@���玒��������V���J���Ă��܂��B�����ɐ���w�Ɛ��A�A�����тɂ����v������ƌ����u���I�̐��V����v�Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B

�����V�F���ʂ��O��V��̈�B��ɎR���牺��Ă��āA���O�̂��߂ɗǂ����Ƃ����Ē��A��V��B�����V���e�ɉ��ʂ��[���������ʂ�����Ă���Β����V�������Ă��ꂽ�Ƃ��B

���O�F����3�N�i1791�j�����B���O���ɉ̐l�ŏ��Ƃł���������Ô���i�����Â₢���E�H�����l�j�̍�̊��|�̖̉��̂��鞐��������܂��B

�u�킽�݂́@�����䂭�����́@�Ђ�ɂ��ց@�ЂЂ����̂��ˁ@�̂�݂̂��߂Ɂv

�@�@�h�F �^���@��o���h

�{�@���F ���ϐ�����F

�J�@��F �O�@��t

�n�@���F �V��6�N�i829�j

�^�@���F ����@����肫��@���킩

�Z�@���F ��761-0121

���쌧�����s���璬����3416

�d�@�b�F 087-845-9603

���ԏ�F ���ʎ� 250��A�}�C�N���o�X10���^��10��@�ߑO7��?�ߌ�6���@�����i������700�~�j

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

85�ԁE���I���@���� |

85�ԁE���I��

85�ԁE���I��

1�T�ԑO��3��27�����瓯���s���̘a�̎R�o���Ƃ܂��ĉ��܂����� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

������������͂����Ɏu�x�̎� �F��̐������ɐG���

|

�@ |

|

|

|

|

�����\�Z�ԁE�u�x�� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2018�N4��1���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N4��1���@7����

7���ڂ�84�ԁ`85�ԁ`86�� |

�u�x���̗��j�E�R��

���쌧�����A�u�x�p�ɖʂ��Č��������u�x���B�C�̌������͂邩�ɂ́A������܌��R�̗Ő���]�߂܂��B�J�n�͌Â����ÓV�c�R�R�N�i625�j�A�l�������w�̌Ù��ł��B�C�m�Z�\�W�c�C�l���̖}���q�i���������̂��j��������݁A�\��ʊω��i����̂�j����A���ɂ����Ă��̂��n�܂�ƌ����A���̌�A���������̑��q�A�����s�䓙���Ȃ̕���������u�u�x����v�Ɩ��Â����܂����B���̑��q�[�O�̎���A�����V�c�V�N�i693�j�A�s��ƂƂ��ɓ��F���g�����A�w��̓���Ƃ��ĉh���܂����B�\�y�̍�i�u�C�m�i���܁j�v�̕���Ƃ��Ă����p����Ă��܂��B

�@��������ɂ́A�l���Ǘ̂̍א쎁�̊�i�ɂ��ɉh���邪�A�퍑����ɍr�p�B���̌�A����������A����e���i���y���R����A�M����G�g�ȂǂɎd����j�ɂ��x�����o�āA�����P�O�N�i�P�U�V�P�N�j�����ˎ叼�����d�̊�i�Ȃǂɂ��ċ�����܂����B�u�x�́A�]�ˎ���̊�˕��ꌹ���̌̋��ł���A�߂��ɋL�O�ق�����܂��B

�u�x���̌��ǂ���

�m����i���w��d�v�������j�F��O���̓˂�������A�^�c�̗͍�A�m�����Ƌ����炶���}���Ă����A�S���I�ɂ��������O������̓��X�Ƃ����Ȃ܂��B�{���ƂƂ��Ɏ]��ˎ�A�������d�ɂ���i����܂����B

�{���E�{���i���w��d�v�������j�F�{���E�\��ʊϐ���F�����A����ɗ��e���̕s�����������A������V�����͕�������̞w��ؑ���B�]��ˎ�A�������d�ɂ���i���ꂽ�{���ƂƂ��ɑS�ďd�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B

�C�m�̕�F�\�y�ł��r�܂�铡���Ƃɂ܂��ߘb�̕���A�����[�O����̂��߂Ɍ��������ƌ�����u�C�m�̕�v����20�����ł��܂��B�C�m�̖����ł���7��16���ɂ́A�u�u�x���̏\�Z�x�s�v���J�Â���Ă��܂��B���̓��͔N�Ɉ�x�A�{���\��ʊω��̌�J�����s���Ă���܂��B

�Ȑ����뉀�E������i�ނ���Ă��j

�u�Ȑ����뉀�v�͎�������̍��ŁA�V�Ɍ��������т���͋����Αg����ۓI�B���@�̐��ʂɍ�낳�ꂽ������͑T���͎R����̒�^���̂藳���������������܂��B�q�ϗ������B

�@�h�F �^���@�@�{���F �\��ʊϐ�����F�@�J��F �����s�䓙

�n���F ����33�N�i625�j�@�^���F ����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�Z�@���F ��769-2101�@���쌧���ʂ��s�u�x1102

�d�@�b�F 087-894-0086

���ԏ�F 2�����E����50��@�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

86�ԁE�u�x���@����

|

85�ԁE���I�����獡���Ō��86�ԁE�u�x���܂ł�7�`�B

�u�x�͌�������̎j�Ղ╽�ꌹ���̐��a�n�ȂǗ��j�̂��镗��̂���X |

86�ԁE�u�x��

86�ԁE�u�x�� |

| �l���D�����A�d���́A31�Ԓ|�ю��A70�ԎD���A75�ԑP�ʎ��Ƃ���86�Ԏu�x����4���� |

���ʂ��s�u�x�u�����◷�فv |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����т��̎R���̔��̒����� �H�̖邷����䖼��������

|

�@ |

|

|

|

|

�����\���ԁE������ |

|

|

|

| �Q�q�� |

2018�N4��2���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N4��2���@8����

�Ƃ��Ƃ�����̓����B�����E��R������n�߂��H�����悢��Ō�̈���B�ߋ�4��̕H�����n���̂悤�ɕ����ы��������ς��ɂȂ�B�������l�͊F�����������o���邱�Ƃ��낤�B

���l���a�Ƃ����Č��肷��Ƃ܂��ǂ����Ă��l���ւ��ɏo�����Ȃ邻�������A���̋C�������悭����B�܂��A���l���a�@�Ƃ������l�����āA�H������Ə��X�̕a�͉����Ɍ������������B�������Ɉ�����\�L�������̂͌��N�łȂ���Ε����Ȃ��B |

�������̗��j�E�R��

�����ېV�Ȍ�A�{�V�͊w�Z��x�@�A�S�����Ȃǂ̌����{�݂ɒ��ꂽ���B�n���ł́u�����̊ω�����v��u�͖݁E�Ì�O���x�̎��v�Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B �@�J�n�͐������q�Ƃ�����������܂����A�V���\��N�ɍs���F�̐�����ʓI�B�s����̒n������Ă���Ɠ��[�ɗk���̗얲�������A��

�̖Ő��ω���F�������{���Ƃ��Ĉ��u�B�@���@���J��܂����B���̌�A�O�@��t�����̎���K��A��������������悤�ɔN������ɓn��얀�F�����C�@���č��ƈ��ׂƌ܍��L�����F�肳��܂����B���̋F��͌��݂ɂ��p����A���N�����̎����ɂ́u���z�v������ɊJ�Â���Ă��܂��B ������߂�����t�́A�Ăт��̒n��K��u����o�v����Ɉꎚ����

���ʂ����{����ݗ����A���̎��ɐ^���@�ɉ��@�B�����ɓn�葽���̓V�c����A�˂��ꂽ���ł������A�V���̕��ɂ��A�{���ȊO�͊D���ɋA���܂��B�]�ˎ���ɔˎ叼�����d���A�������B���̎��ɓV��@�ɉ��߂Ă��܂��B

�������̌��ǂ���

���z�͖݁F���݂͕��ݓ����ƁA�O��ɂ̂����勾�݁i�v150kg�j�̉^���������s���Ă���B

�{���F�V�a3�N�i1683�j�A�ˎ叼�����d���������������܂����B�{���́A�����̉Ђł����A�镧�Ƃ��Ď]�ω��̒��ł��������ω�����Ǝw�肵�܂����B

�Ì�V�䔯�ˁF�Ì�O����̈�T��ƂƂ��ɓ��x������A���߂��ƌ�����ˁB

�@�@�h�F �V��@�@�{�@���F ���ϐ�����F�@�J�@��F �s��

�n�@���F �V��11�N�i739�j

�^�@���F ����@����肫��@���킩

�Z�@���F ��769-2302�@���쌧���ʂ��s������653

�d�@�b�F 0879-52-2041

���ԏ�F ���ʎ�20��}�C�N���o�X2��E��^��2��ߑO7��?�ߌ�5��

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

87�ԁE�������@����

|

| ��������6�N���������l���H���Ƃ��Ƃ��������Ō�̈���B�������C���������߂ĕ����B�u�x�̏h����87�ԁE�������܂Ŗ�7�`�B |

87�ԁE������ |

87�ԁE���������猋�莛�ւ̓r���ɂ��邨�H�𗬃T����

���H�𗬃T�����ł����������w�H��g�C�����x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�얳��t���a�Ȃ���Ɗ肢�� �w���l�͑�E�̎�

|

�@ |

|

|

|

|

�����\���ԁE��E�� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2018�N4��2���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N4��2���@8����

�Ƃ��Ƃ�����̓����B�����E��R������n�߂��H�����悢��Ō�̈���B�ߋ�4��̕H�����n���̂悤�ɕ����ы��������ς��ɂȂ�B�������l�͊F�����������o���邱�Ƃ��낤�B

���l���a�Ƃ����Č��肷��Ƃ܂��ǂ����Ă��l���ւ��ɏo�����Ȃ邻�������A���̋C�������悭����B�܂��A���l���a�@�Ƃ������l�����āA�H������Ə��X�̕a�͉����Ɍ������������B�������Ɉ�����\�L�������̂͌��N�łȂ���Ε����Ȃ��B |

��E���̗��j�E�R��

���\����������i��������j�̗��u��E���v�B�������̌����ɋ߂���R�i�W��782���j�̓��������Ɉʒu���܂��B���N�ɂ��ƁA�{�V���N�ɍs���F�����̒n��K�ꂽ�ۂɁA�얲�����������������ďC�s�������ƌ����܂��B�O�m7�N�ɁA������A�������O�@��t���A���݂̉��̉@�߂��ّ̑�����Ƃ�����A�ŁA���������@���C�@�����F�������B���g��̖�t�@�����������{���Ƃ���܂����B�܂����̌b�ʈ�苗������������O���i��x�A���A���{�j�`���̎����[�߂đ�E���Ɩ��Â��A����̒n�ƒ�߂܂����B�{�������ɂ����肽���̎R�ɂ͉��̉@������܂��B��t���{���ɐ�������邽�߂ɓƌʼn�������Ɛ������N���o���Ɠ`�����܂��B���̐����ƂƂ��ɕ��p���A�����v����l�����Ȃ�����܂���B�����̓��R���A��������F�߂�ꏗ�l����Ƃ��Ă��h���A�ꎞ�͕S�ȏ�̓��F���ւ��Ă��܂����B�������V���̕��▾��33�N�̉ЂȂǂŎ����͋����J��Ԃ��܂��B�����������ˎ�̔����Z�E�̐s�͂ɂ�苻���B���萹�n�̖@������葱���Ă��܂��B�u���s��l�v�����ɂ���������Ȃǂ́A��t���e�̛��i�ق����傤�ǂ��j�֕�[����܂��B�����͖��N�t�Ắu�ē��얀��(�����Ƃ����܂�)�v�ŋ��{����܂��B

��E���̌��ǂ���

�{���F�ʏ��t�@���͍���ɖ��������Ă��܂����A��E���̖{���ł����t�@���̓z���L�������Ă��܂��B�l�X�̔Y�݂�S�̖����z���L�Ő����������߂ł��傤���B�i�镧�ł��j

�{���F�瓰�ƒ��a�A���̉��a������܂��B���̉��a�ɖ{���E��t�@���ƎO���`���̎����u����Ă��܂��B

��t���F�Βi��o�������ɂ���܂��B�����ɂ͂������݂��ł��铹�ꂪ����܂��B���\�������̏����Ȗ{�����J���A�������ΎQ�q�Ɠ��������v��������ƌ����܂��B

�@�h�F �^���@�@�{���F ��t�@���@�J��F �s��

�n��:�{�V���N�i717�j�^��:���� ���낱�� ���� �܂Ƃ��� ���킩

�Z��:��769-2306 ���쌧���ʂ��s���a����96 �d�b:0879-56-2278

���ԏ�F ���ʎ�100��A�}�C�N���o�X20���^��10��I������

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

88�ԁE��E���@���� |

���H�𗬃T���������E���ւ̂ւ�듹��5����B

���̒��ōł������o��̏��̎R�R�[�X��I��Œ��킵�����A���̎R����߂��̊��͎R�x�o�R�̂��悤�őf�l�ɂ͂������������ŁA�������̊댯�ȃ��[�g�������B |

�[�o���ߐ莞�Ԋԍۂɂ����88�ԁE��E���ɓ���

5����1200�`�����H���I������B�����̌��莛�ōŌ�̂��Q��

88�ԁE��E���@�{��

88�ԁE��E���@�{��

��t���������ɔ[�߂��Ă������� |

�l���H�Ō�̏h�͑�E������ԋ߂̔��\�E���� |

�A��͎R��O����R�~���j�e�B�o�X�Ŏu�x�w�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|