|

|

|

|

|

|

|

|

|

��̐����v���Όw�ꍁ���� �~�Ƃ߂Ď~�܂�ʔ���̐�

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

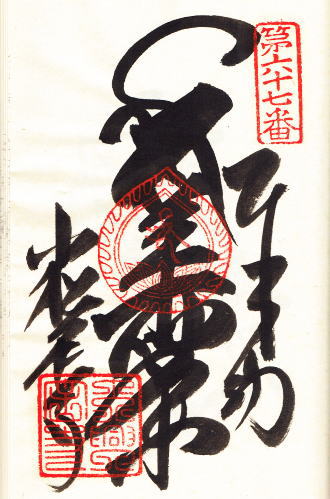

��Z�\��ԁE������ |

|

|

���̉Y����^���̉Y�n�C�c���獁������

|

| �Q�q�� |

2017�N4��3���i�����N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S����^2017�N3��29���`4��7����10���ԁB

���Q������44�ԁ`64�ԎD�������q����B

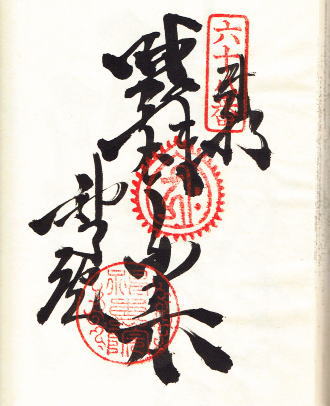

6���ڂ�2017�N4��3�� 61��/������ 62��/����� 63��/�g�ˎ� 64��/�O�_�� �@�̂S�������q |

�������̗��j�E�R��

�������͐������q�i574?622�j�̊J��Ƃ����l�������w�̌Ù��ł���A����A�����ɂ͖{���Ƒ�t�������˂����ߑ�I�ȑ吹�����\���Ă���B�܂��A�����n�n�����q���u�̗ւ́A�C�O�ɂ܂ōL���茻��20.000�l���Ă���B

���N�ɂ��ƁA�p���V�c�i�݈�585?87�j�̕a�C�������F�肵�āA�c�q�ł��鐹�����q�����������Ɠ`������B���̂Ƃ��ɁA���q�̑O�ɋ��̈߂𒅂������̘V�������āA�{���̑���@���������u�����Ƃ��`�����A�܂��A�V�c����́u�����@�v�̒������������B�̂��A�V���N�ԁi729?49�j�ɂ͍s���F�i668?749�j���K�˂Ă���B

�O�@��t���K�ꂽ�̂͑哯�N�ԁi806?10�j�ł������B������A��O�Őg�d�̕w�l���ꂵ��ł����B��t�́A��h�̍����ĉ����A�F���������B����ƕw�l�͌��C�Ȓj�q���ɏo�Y�����B���ꂪ�@���ƂȂ�A��t�͓����玝���A���������ȋ��̑���@������{���̋��ɔ[�߁A�Ăѐ�h�̍����Ĉ��Y�A�q��āA�g����A���l�������F��u�l����v�̌얀�C�@������Ď��Ɉ₵�A���ɒ�߂�ꂽ�B�u��h�R�v�͂���ɗR������B

�ȗ��A���Y�A�q��Ă̐M�ĉh���A���������ƘZ�V�𐮂������u�V���̕��v�ŏĎ��A���^�͖����E�吳�ɂȂ��ĕ������Ă���B����36�N�ɐW�R�����R��������a���ɂ��A�吳�R�N�ɖ{�����ċ����A���V�N�ɂ́u�q���u�v��n�n���āA�S���̍s�r�͂��Ƃ��A����A�W�A��A�����J�܂ő��������A�u���̊g��Ǝ��̗����ɐs�͂��Ă���B

�������̌��ǂ���

�吹���F���a51�N�Ɍ����B���F�̓S�R���N���[�g����B����16���A�P�K����u���A�Q�K���{���Ƒ�t���B�{���ɂ�620�]�̈֎q�Ȃ�����B

�q����t���F�吹���̉E��O�B�w���ɃS�U�A�E��Ɏ���A����ɐԂ�V���������t�̎p�B

�q�����w�F���݂̌����������Z�̑O�g�ŁA���a15�N�Ɏ����n�݂��A�w�Z����ɐs�͂����B

�{�@���F ����@��

�J�@��F �������q

�n�@���F �Z���I�㔼

�^�@���F ����@���т炤��

���炾�ǂ�

�Z�@���F ��799-1102

���Q�������s���������b19

�d�@�b�F 0898-72-3861

���ԏ�F ��꒓�ԏ�i�펞�j

����25��

��ԏ�i�ɖZ���j

����50��E��^3��E�I���E����

�h�@�V�F 250�l

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

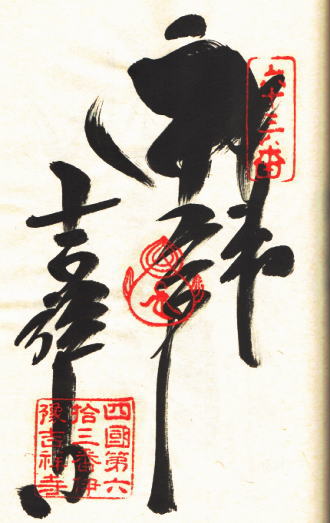

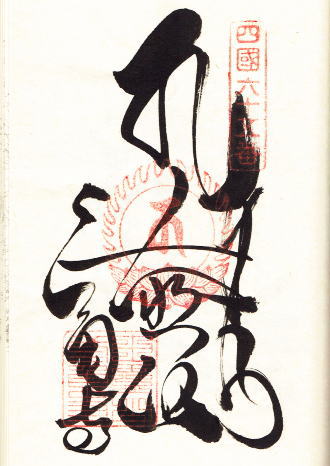

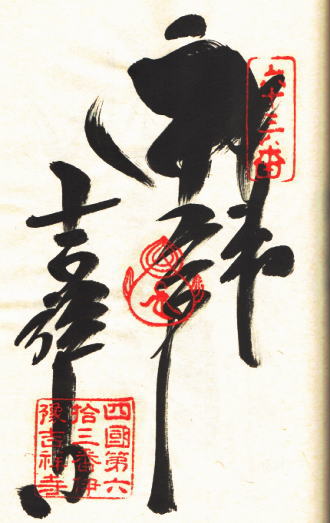

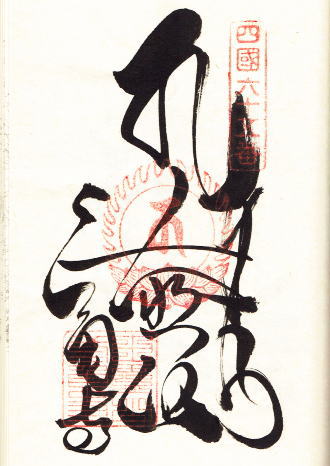

61�ԁE������ ���� |

�������ւ̓r���ԊO�u�P���t��.�N���v |

|

| 61�ԁ^������ |

|

| 61�ԁ^������ �{�� |

|

2�x�̂��ڑ� �����Ƃ��� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���݂���̂��Ƃɏo����ʂ̈�� ���Ȃ���{���� |

�@ |

|

|

|

|

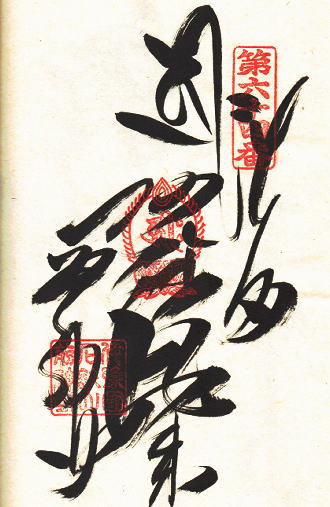

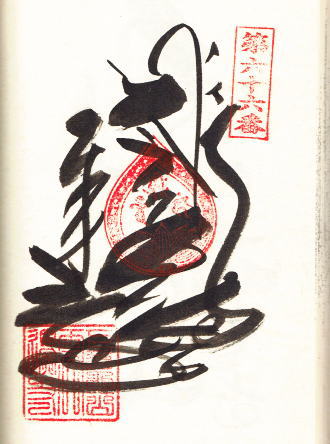

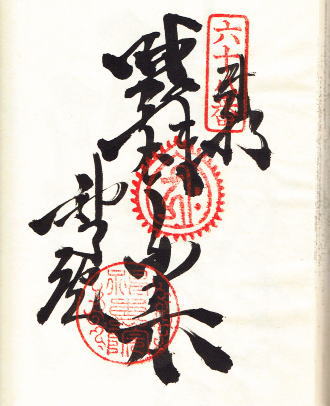

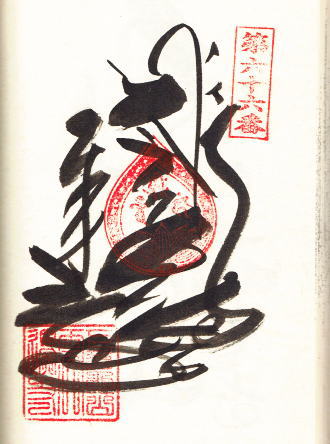

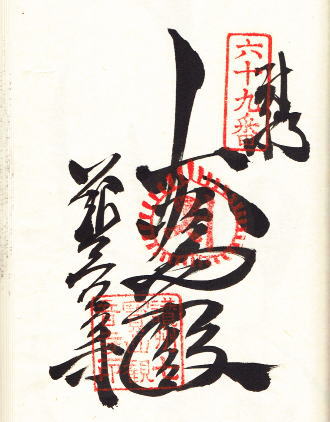

���Z�\��ԁE����� |

|

|

���낢����̂���62�ԁE������ցB |

| �Q�q�� |

2017�N4��3���i�����N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S����^2017�N3��29���`4��7����10���ԁB

���Q������44�ԁ`64�ԎD�������q����B

6���ڂ�2017�N4��3�� ��61��/������ 62��/�����

63��/�g�ˎ� 64��/�O�_�� �@�̂S�������q |

������̗��j�E�R��

�i�q�ɗ\�����w���琼�֕����ĂP���A100���߂��B�����́A�����Ƃ�Ƃ������{�뉀�̕�������Ă���A�H�̋C����a�܂��Ă����B�����͈ɗ\�O�����R�̕�Ƃ��āA�܂��A��R�_�_�Ђ̕ʓ����Ƃ��ĉh���Ă����̂�������̉��v�ł���B

���N�ɂ��ƁA�V���̂��됹���V�c�i�݈�724?49�j�͏����Ɉ�̋{�c�����B���̐܁A���̒n�Ɉɗ\�̈�̋{�_�Ђ���������A��a�̑m�E�������t�i�H?744�l�j�������������Ė@�y���Ƃ��Ă̕ʓ�����n�������̂��͂��߂Ƃ����B���̂Ƃ��V�c�́w�������ŏ����o�x���[����A�����́u�����v�Ə̂��āA���ݒn�ł͂Ȃ����R�쉺���̔��Ƃ����n�ɂ������Ɠ`������B

�O�@��t�����̒n����K�˂��̂͑哯�N�ԁi806?10�j�ŁA���ɋv�������܂萹���V�c�̔܂ł�������c�@�̎p�������ǂ����\��ʊϐ�����F���������B�����{���Ƃ��A�������u������v�Ɖ��߂ė��Ƃ��ꂽ�B���̂��덑�i�̉z�q���v�l����Y�ŋꂵ��ł����B��t���{���ɋF�肵���쐅�E�ʂ̈�ʼn��������Ƃ���A�����o�Y�������Ƃ�����Y�̊ω��l�Ƃ��Ă��M���ꂽ�Ƃ����B�����A���R��̂��яd�Ȃ�^���̔�Q���A�V�{�Q�N�i1145�j�ɓ��F���Č����A�R�����u�V�{�R�v�Ɖ��߂Ă���B

�Ȍ�A��R�_�_�Ђ̕ʓ����Ƃ��ĉh�������A�V��13�N�i1585�j�L�b�G�g�̎l�������̐�Ђʼn�ł��A����ɖ����ېV�̔p���ʎߗ߂ɑ����A����10�N�ɍČ�����Ă���B

������̌��ǂ���

�\�]�{���F�吳10�N�ɊJ�ʁA�����̒����D�Ԃ�����̂Ő���100���قLjړ]�B

�܂��A����11�����̊J�ʂł����������ꂽ�B

�ċ��̑c�F���i13�N�i1636�j�l���H�̍s�ҁA�G�`��l�ɂ���Č��ݒn�Ɉړ]�A�ċ����ꂽ�B

���W�F�R������������A�h�S�̑O�ɐ^�O�����Ă����́B�܂��A�����Ε��q��254�x�ڂ̕H���������W���߂��ɁB

�@�@�h�F ����R�^���@

�{�@���F �\��ʊϐ�����F

�J�@��F �����V�c

�n�@���F �V���N�ԁi729?749�j

�^�@���F ����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�Z�@���F ��799-1101

���Q�������s�������V���~�b428

�d�@�b�F 0898-72-2210

���ԏ�F ��^2��

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

62�ԁE����� ���� |

|

62�ԁ^��������

���̔[�o���Ԃ�����̒�߂�7���`17���łȂ�8���`17���A���x��1���Ԃ͎t���Ȃ���������莋���ٔ��ɂȂ������A����̉����E�ނ��������̎��含��F�߁A�ٔ����͂����̑S�ʏ��i�B����͔�������61�ԍ��������ԏ��62�Ԕ[�o����ݒu�����B���������ʂɂ��Q�肵�Ĕ[�o�^������炢�������Ȃ������B

|

������^�{��.��t�� |

|

|

| �[�o�ɖ����w�E����Ă�������������A���R�~�قǂłȂ����J�ɔ[�o�E����������������63�ԋg�ˎ��������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �g�̒��̈������ߕ��ł����Ă� �݂ȋg�˂�]�F��� |

�@ |

|

|

|

|

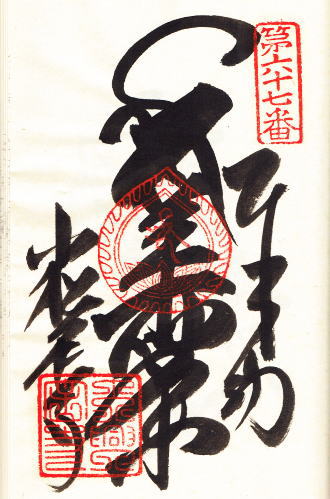

���Z�\�O�ԁE�g�ˎ� |

|

|

63�ԁ^�g�ˎ� |

| �Q�q�� |

2017�N4��3���i�����N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S����^2017�N3��29���`4��7����10���ԁB

���Q������44�ԁ`64�ԎD�������q����B

6���ڂ�2017�N4��3�� ��61��/������ 62��/�����

63��/�g�ˎ� 64��/�O�_�� �@�̂S�������q |

�g�ˎ��̗��j�E�R��

�����ɑ��鍑��11�����ƁA�i�q�\�]���ɋ��܂�ď��݂���B���Ă͓���21�V�̉������ւ����厛��́A��͂�ߑ㉻���ꂽ���H�ƓS���ɂ���ċ��߂�ꂽ�B�l�����̒��ŁA�{����������V�Ƃ���D���͋g�ˎ������ŁA���̉��N�����ǂ�B

�O�@��t�����̒n�������������͍̂O�m�N�ԂƂ���A���̐܂ɑ�t��1�{�̌�����w�������A��тɗ�C�������Ă���̂����������B��t�́A���̗�Ŗ{���Ƃ���������V�����A����ɘe���Ƃ��ċg�˓V���ƑP�V�t���q�����Ĉ��u���A�n�ꂩ��̋~�ς��F�肵�ē��F�����������̂��J�n�Ɠ`�����Ă���B

���̂���̎��́A���ݒn���쓌�ɂ�����⌳�R�ɂ���A�L������ɓ�����21�V�قǂ��L���Ă����B�����A�V��13�N�i1585�j�L�b�G�g�ɂ��l���U�߂̑����Ɋ������܂�đS�R���Ď�����Ă���B���̌�A�]�ˎ���̖����Q�N�i1659�j�A�����ł������w�؎��ƍ������āA���݂̒n�Ɉڂ�Č����ꂽ�Ɠ`������B����Ɂu�}���A�ω����v�i����J�j������B������30�����قǁA�����̔���������Ă̑������A�`���̗R���������[���B�y�����œ�j�����C�X�p�j�A�D�̑D�����A���@�䕔���e�ɑ��������̂ŁA���e�̓}���A���Ƃ͒m�炸�A�g�˓V�̂悤�ɔ������ω����Ƃ��đ�X�`�����A���얋�{�̃L���X�g���֗߂ɂ����Ă���B���ɂ͂ق��Ɋ��q����́u�\��V�����v�A��������́u�R�z����ɎO�����v�i���{���F�j�Ȃǂ��ۑ�����Ă���B

�g�ˎ��̌��ǂ���

�������V�F�l�V���̂����́u�����V�v�ŁA���ł͎���ŁA���������Ɓu�Ď����匠���v�Ƃ��ĐM����Ă���B

���A�F�{���̎�O�ɂ��鍂���P���قǂ̐ŁA�������Ɍa30?40�����̌�������A�������ʂ��Ί肢����������Ƃ����B

������g�˓V���F�n�����菜���A�x�M�����������Ƃ����B

�g�ˎ��̔N���s��

�@�h�F �^���@�����h�@�{���F �������V�@�J��F �O�@��t

�n�@���F �O�m�N�ԁi810?824�j

�^�@���F ����@�ׂ�����܂�@���킩

�Z���F ��793-0072�@���Q�������s�X����1048�@�d�b�F 0897-57-8863

���ԏ�F ���������ԏ�E�������c���ԏ�@����5��i300�~�j��^5��i1,000�~�j�E�ߑO7��?�ߌ�5���@�@�h�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

63�ԁE�g�ˎ� ���� |

63�ԁ^�g�ˎ�.�{���^��t�� |

������g�˓V�� |

���A��

|

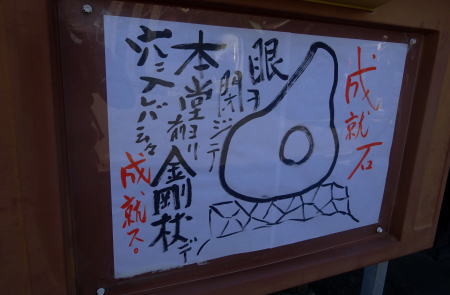

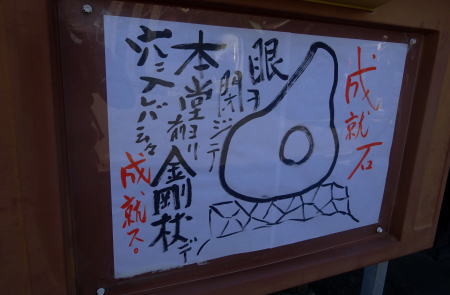

�{���̑O�ɂ��錊�̊J�����u���A�v�B�ڂ�����܂܋߂Â��A���ɋ������ʂ����Ƃ��ł���Ί肢�������Ƃ����Ă���B�����H�ђ�

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �O�͐_��͕��Ɋy�� ��낸�̍߂������������Â� |

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����낵��O�̊p�ɂ�����Ȃ�� �S���܂낭���߂�O����

|

�@ |

|

|

|

|

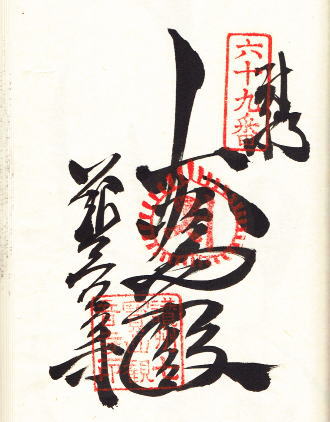

��Z�\�����E�O�p�� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2018�N3��27���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

|

�@�O�p���̗��j�E�R��

�]�ˎ���̔o�l�E���шꒃ�������V�N�i1795�j�ɖK�ꂽ�Ƃ��A�u����ł����@�o�肩�Ђ���@�R���v�Ɖr�܂ꂽ���������āA�R���͎���3�A400�N�̍���ࣖ��ƂȂ閼���ł���B�ɗ\�Ō�̗��ŁA�W���͖�430���A���ΎR�̒����ɂ���Â��ȋ����B

���N�ł́A�����V�c�i�݈�724?49�j�̒���ɂ���āA�s���F�����ӂ̏�y��͂��ċ���邽�߂ɊJ�n�����Ɠ`������B���̌�A�O�m�U�N�i815�j�ɍO�@��t���K��A�{���̏\��ʊω��������Ĉ��u���ꂽ�B����ɁA��t�͕s���������������A�O�p�̌얀�d��z����21���ԁA���Ƃ̈��ׂƖ����̕������F�O���āu�~���얀�̔�@�v���C�@���ꂽ�Ƃ����B���̌얀�d�̐Ղ��ɗ��Ɩ�t���̊Ԃɂ���u�O�p�̒r�v�̒��̓��Ƃ��Č������A���@���̗R���Ƃ��Ȃ��Ă���B�܂��A����V�c�i�݈�809?23�j�̌����M�������A����300���������������A��������������Ď��^�͗����������Ɠ`������B�����A���@�䕔�R�́u�V���̕��v�ɑ����A�{���ȊO���Ď������B���݂̖{�����Č����ꂽ�͉̂Éi�Q�N�i1849�j�ŁA���a46�N�ɏC������Ă���B

�{���͌Â�����J�^����̊ω��E���Y�q���̊ω�����Ƃ��āA�M�����ł���B���F���������������ƕ��т��������A�܂��A�u�q��ێq�v�Ƃ����āA�q��Ɍb�܂�Ȃ��v�w�����Ŏێq��������A���ǂ��H��������Ǝq��Ɍb�܂��Ɠ`������B�q��������������ɁA�V�����ێq�Ǝ��������ێq�������Ă���Q�������B

�O�p���̌��ǂ���

�O�p�̒r�F�R�����10�����[�g���A�r�̂Ȃ��ɎO�p�`�̓�������A�ٍ��V���J��ꂽ�����ȓ��������Ă���B

��t���F�n�⋛�̖ڂ����邲���v������Ƃ�����B�n�͏������̂悤�ɂۂ��Ɨ����A���̖ڂɂ͑��̊G��`�����G�n���[���ċF��B���̋z�Ղ����̖ڂ����Ƃ����B

�����n����F�����F���a52�N���B�����V�������B

�@�@�h�F ����R�^���@

�{�@���F �\��ʊϐ�����F�i�`�O�@��t��j

�J�@��F �s���F

�n�@���F �V���N�ԁi729?749�j

�^�@���F ����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�Z�@���F ��799-0124

���Q���l�������s���c���O�p���b75

�d�@�b�F 0896-56-3065

���ԏ�F ���c�̒��ԏꕁ��40��i200�~�j�}�C�N���o�X�i500�~�j��^�i500�~��1,000�~�j

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

65�ԁE�O�p�� ���� |

| �l���H�ŏI���2���ڂ�JR�u�x��77�ԓ������ɂ���Ă���ɗ\�O���܂œd�Ԃŗ���65�ԁE�O�p���Ɍ����������n�߂�B |

�ɗ\�O�������6�`�͂������̕H�� |

65�ԁE�O�p��

65�ԁE�O�p�� |

| 65�ԁE�O�p������h�̖��h�������܂�18�`�B�x���Ȃ�|�d�b�����3�`��O�܂ŎԂŌ}���ɗ��Ă��ꂽ�B |

|

| ���h�������ł͗[�H�̂Ƃ�����l���疾���̉_�ӎ��ւ̂ւ�듹�̐������ڂ������Ă��炤�B����Ȃɒ��J�ȃA�h�o�C�X���Ă��炤�̂͏��߂āB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �͂��Ɖ_�̂قƂ�̎��ɗ��� ���������͘[�ɂ����� |

�@ |

|

|

|

|

���Z�\�Z�ԁE�_�ӎ� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2018�N3��28���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N3��28���@3����

3���ڂ͕H���낪�����z����66�ԁ`67�ԁ`68�ԁ`69�Ԃ̂S�������܂��u���엷�فv�ɏh���B24.5�`

|

�_�ӎ��̗��j�E�R��

�l�����̂����ł������W��911���[�g���A�l���R���̎R���߂��ɂ�����ŁA�u�H���낪���v�ƌĂ���Ƃ��ꂽ�B���݂́A�[���烍�[�v�E�G�[�ŎR���w�܂œo�邱�Ƃ��ł���B�Z���͓����������A���Ƃ��Ă͎]��̑ł��n�߂ł���u�֏����v�B���N�ɂ��ƁA�O�@��t�͉_�ӎ���3�x�o���Ă���B�ŏ��͉���8�N�A��t��16�̂Ƃ��őP�ʎ��i�掵�\�ܔԁj�̌��ނ����߂Ăł��������A�[���ȗ�R�ɐS������ē��F�����������B���ꂪ�_�ӎ��̑n���Ƃ���Ă���B2�x�ڂ͑哯2�N�i807�j�A��t34�̂Ƃ��A�����琿�������Ŕ閧�̏C�@���Ȃ��ꂽ�Ƃ����B����ɍO�m9�N�i818�E��t45�j�A����V�c�i�݈�809?23�j�̒���ēo��A�{�������āA���ɗ��Ɣ��I�Փߖ@��i���@�j���R���ɔ[�߂Ď������{�����A���ƒ�߂�ꂽ�B

���́A���Ɂu�l���V�v�ƌĂ�A�l���̊e������y���Q����m�������̊w��E�C�s�̓���ƂȂ�A�u�l������v�Ə̂���ĉh�����B��ϔN�ԁi859?77�j�ɂ͐��a�V�c�i�݈�858?76�j�̒��莛�ɂ��Ȃ��Ă���B���q����͎�����������������āA�����ɂ�12�V�Ɩ���8������L�����Ù��Ƃ��Ĉ��g�A�ɗ\�A�]��̊֏��ł��������Ƃ����B�@�V���N�ԁi1573?92�j�ɓy���̍����E���@�䕔���e�����̒n�̔��n��ɐw���ĉ_�ӎ��ɎQ�q���A���R����ቺ��]�ݎl�����e��ڎw�������A�����̏Z�E���|�߂�ꂽ�B�_�ӎ��̗��j�ɂ������͂��邪�A�]�ˎ���ɂȂ��Ă���͈��g�ˎ�E�I�{����̎�����ی���������B��Â̐��Ɉ͂܂�A�_�ɕ�܂�Ȃ���@��������Ă���B

�_�ӎ��̌��ǂ���

��ꇁF�傫�ȊC�T�B

���d�v�������F�{���E���ω������A������V�����A���{�F���O���}�}�@�B

�_�ӎ����R�ⓚ�F���@�䕔���e�Ər���Z�E�Ƃ̖ⓚ�B

����ǁA�����݂̂Ȃ��F�����̕Ћ��A���܂����Ƃ���ɂ��鍘�|���B

������V�W�]�فF�_�ӎ��R�̎l�G��360�x���]���y���߂�B

�@�h�F �^���@�䎺�h�@�{���F ���ϐ�����F�i�o�q��j�J��F �O�@��t

�n�@���F ����8�N�i789�j

�^�@���F ����@���炽��܁@���肭

�Z���F ��778-5251�@�������O�D�s�r�c�����n�m���E�`763-2

�d�@�b�F 0883-74-0066

���ԏ�F ���������ԏ� ����20�� �i���ԗ��͖��������Q����C���͔�K�v�j �@

���[�v�E�G�[���ԏ� �@����800�� �E �o�X10��E�e�����@�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

66�ԁE�_�ӎ� ����

|

| 3��28��6:30�@���c����ɑ����Ďl���D���ō��n�_(�W��911�b)��66�ԁE�_�ӎ��֏o���B�������ւ��]������o��B |

66�ԁE�_�ӎ�

66�ԁE�_�ӎ�

�_�ӎ������̂����݃i�X |

�_�ӎ������̂����݃i�X |

�_�ӎ�����67�ԑ勻���ցA�傫�ȌܕS�����ɑ����āB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�A���u�������������ނ�� �@�̋����̕��������ʂ�

|

�@ |

|

|

|

|

���Z�\���ԁE�勻�� |

|

|

�W��911�b�̉_�ӎ�����67�ԁE�勻���܂ō��x�͌��������蓹 |

| �Q�q�� |

2018�N3��28���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N3��28���@3����

3���ڂ͕H���낪�����z����66�ԁ`67�ԁ`68�ԁ`69�Ԃ̂S�������܂��u���엷�فv�ɏh���B24.5�`

|

�勻���̗��j�E�R��

�n���ł͑勻���Ƃ������A�R���ɂ��Ȃށu���������v�Ƃ����ď̂��e���܂�A�ߖT��т̏W�����������ƌĂԁB���N�ɂ��ƁA�V���\�l�N�i742�j�F��O����������̂��߂ɓ��厛�����Ƃ��Č��ݒn������1�L���k���Ɍ�������A����11�N�i792�j��t�̏��������A�O�m13�N�i823�j���㐹��̒��ɂ��ċ����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�������Ȃ���A�퍑���㖖�A���@�䕔���e�̕��ɂ��ꕔ���c���Ă��Ƃ��Ƃ����Ď��A�c���N�ԁi1596?1615�j�ɍČ����ꂽ���ĂяĖS�A�{���͊��ی��N�i1741�j�Ɍ������ꂽ���̂ł���B���݂̑勻���͐^���@�̎��@�ł��邪�A�����^����\�l�V�V��\��V���O��A�ˁA���������Ő^���V���@�����w�����Ƃ������������������B���̂��߂��V��@�̉e�����傫���A�{���Ɍ������č����̍O�@��t���ƂƂ��ɁA�E���ɓV��@��O�c�q����J��V���t��������Ƃ����z�u�ɂ��̖��c�𗯂߂Ă���B�܂��{���e���͕s�������Ɣ�����V�ł��邪�A�s�������͓V��l���ł���B���쌧�̕������Ƃ��Ďw�肳��Ă���͎̂���4���ł���B1�͑���84�Z���`�̖{���Z�t�@�ҍ����ŁA��������A�w��ؑ���A�����A�`�O�@��t��B���q����������2�N�i1276�j�̖�������V���t�����͞w��ؑ���ʐF�ő���77.4�Z���`�B�V���t�̒����͋ɂ߂ď��Ȃ��B�m����ɂ���Y�ӂ�2�̋����͎m�����͕��t�Ƃ��Ė������^�c�̍�Ɠ`�����A����314�Z���`�B���q�����̍�A���\���������ő�Ƃ����B�u�勻���v�ƋL���ꂽ�G�z�ɂ͕��i4�N�i1267�j�̔N���Ɓu�]�O�ʓ������b�o���v�̗�����������B

�勻���̌��ǂ���

�{���́u���������v �F�{���ŐԂ��X�C��7���ԓ����F�����Ă����������́B�a�C�����A���Y�A�lj��Ȃǂ̂����v������܂��B

�m����F�Е����X�Ƃ��������͎m���͕��t�Ƃ��Ė������^�c��Ɠ`�����܂��B

�@�h:�^���@�P�ʎ��h�@�{��:��t�@���i�`�O�@��t��j�J��:�O�@��t

�n�@���F �V��14�N�i742�j

�^�@���F ����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�Z���F ��768-0101�@���쌧�O�L�s�R�{����4209�@�d�b 0875-63-2341

���ԏ�F ����10��E�����E�I���@�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

67�ԁE�勻�� ���� |

�@15�`16�`��5���Ԃ���������67�ԁE�勻������

67�ԁE�勻��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �J�̉��������������Ւe���� �̂����������@�̐��X |

�@ |

|

|

|

|

���Z�\���ԁE�_�b�@ |

|

|

68�ԁE�_�b�@ 69�ԁE�ω��� |

| �Q�q�� |

2018�N3��28���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N3��28���@3����

3���ڂ͕H���낪�����z����66�ԁ`67�ԁ`68�ԁ`69�Ԃ̂S�������܂��u���엷�فv�ɏh���B24.5�`

|

�_�b�@�̗��j�E�R��

�Z�\���ԁE�_�b�@���Z�\��ԁE�ω������Ւe�������̋Ւe�R�̒����ɂ���܂��B2�̎D�������������ɑ��݂���A�ƂĂ����������ł��B

�J����͖̂@���@�̍��m�E���؏�l�Ƃ����Ă��܂��B���3�N�i703�j���̒n�ŏC�s���A�F�������{�̂��������A���Ȃ��̊C��Ő_�D�ƋՂ��B�Ւe�R�Ɉ����グ�A�u�Ւe�����{�v�����������J��܂����B���̂Ƃ��A�_�{���Ƃ��Č��Ă�ꂽ�����N���Ƃ���Ă��܂��B�哯2�N�i807�j�O�@��t���Ւe�����{�̖{�n���ł��鈢��ɔ@����`���Ė{���Ƃ����J��A���̖����u�_�b�@�v�ɂƂ��A�Z�\���ԗ��Ƃ��܂����B���̌�A�������N�̐_�������߂Ŕ����{�͋Ւe�_�ЂƐ_�b�@�ɕ�������A�_�b�@�͘[�̊ω��������Ɉړ]�B�����ɔ����{�Ɉ��u����Ă�������ɔ@�������������i��������ǂ��j�Ɉڂ���܂����B�ȍ~�A�u�_�b�@�v�͐������i2002�N�ɐV�z�j��{���ɁA����ɔ@������{���Ƃ��č��Ɏ����Ă��܂��B

�_�b�@�̌��ǂ���

�{���F2002�N�ɐV�����������ꂽ�{���́A�R���N���[�g�ł����ςȂ��Ŕ��Ƒg�ݍ��킳�ꂽ�ߑ�I�ȑ���B

�فF�u�߉ޟ��ϑ��v��u�Ւe�����{�n�����}�v�u�Ւe�{�G���N�}�v�ȂǁA���̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ���������[�߂��Ă��܂��B�����́A2��15���A4��8���ɔq�ςł��܂��B

�ٛى��i��������j�F�R�̎Ζʂ��A�������I�݂ɗ��p������V���뉀�B��45���吭��m�������a�オ�������Ƃ����A�t�ɂ̓c�c�W���������炫�ւ邱�Ƃł��L���B

�@�@�h�F �^���@��o���h

�{�@���F ����ɔ@��

�J�@��F ���؏�l

�n�@���F ���3�N�i703�j

�^�@���F ����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

�Z�@���F ��768-0061

���쌧�ω����s������1-2-7

�d�@�b�F 0875-25-3871

���ԏ�F ����20��E���^10��E��^5��

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

68�ԁE�_�b�@ ���� |

|

| 68�ԁE�_�b�@ ��69�ԁE�ω����͎l�����ŗB��̒�����1��2���A���������ɂ���B |

|

| 68�ԁE�_�b�@ �{���̓R���N���[�g����̊O�ǂ������_���ȕ��͋C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �ω��̑�߂̗͋������ �������߂������������Ă��� |

�@ |

|

|

|

|

���Z�\��ԁE�ω��� |

|

|

68�ԁE�_�b�@ ��69�ԁE�ω����͎R����ꏏ�œ��������ɂ���B

69�ԁE�ω���

69�ԁE�ω�������1.5�`�̓��엷�ُh��

���엷�قł̓u���W������̒c�̂��H����Ɠ��h

�[�H�͋ߏ��̃X�[�p�[�Œ��B

|

| �Q�q�� |

2018�N3��28���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N3��28���@3����

3���ڂ͕H���낪�����z����66�ԁ`67�ԁ`68�ԁ`69�Ԃ̂S�������܂��u���엷�فv�ɏh���B24.5�` |

�ω����̗��j�E�R��

�ω�������Z�\���ԁE�_�b�@�Ɠ��ꋫ���ɂ���A�J����n���̎�����R���������ł��邱�Ƃ́A�O���ŏq�ׂĂ���B�����A�n�����ꂽ����̎����́u�_�{������@�v�Ə̂����B�ȗ��A100�N��̉��N���炽�ǂ�B

�哯2�N�i807�j�A�O�@��t�͋Ւe�����{�̖{�n���ł��鈢��ɔ@������[�߂��Ƃ��A���̎��̑�7���Z�E�ƂȂ��ē��R���Ă���B��t�͂��̂���A�Ւe�喾�_������Ă����_�D�͐_���c�@�Ƃ䂩�肪����A�ω��̉��g�ł���Ɗ��������B�����ő�t�́A�Ւe�R�̒����ɓޗǂ̋������ɕ�Ȃ���Ē������A�������A�������̗l���Ŏ����������������A���̒������ɂ͖{���Ƃ��鐹�ϐ�����F�������Ĉ��u�����B

����ɁA���̒n�ɕ��������Ăėڗ��A�X��A����Ȃǂ̎���߁A�n�����������Ƃ���A�����̐_�{�����u����R�E�ω����v�ɉ��߁A���ɒ�߂��Ƃ���Ă���B�����V�c�i�݈�781?806�j�͂���3��̓V�c�̒��菊�ƂȂ�A�܂���������ɂ͑��������̎q�E�����吭��m�����Z�E�Ƃ���45�N�Ԗ��߂�ȂǁA���^�͗������ւ����B�����A��͂薾���V���{�̐_�������߂ɂ��{�n�����ڂ��A�ꋫ���ɓ���ƂȂ����B�{���́A�����Ƃ��Ă�Ď�������̌��z�ō��w��d�v�������B��h��̒����F�N�₩�B�����ɂ͕ق�����A�����Ƃ��Ă͒������u�����ϑ��v�i�~�q����A����?���q����j���͂��߁A�G��ł́u�Ւe�{�G���N�v�i���{���F�A���q����j�A�u�s���q���v�i���{���F�A��������j�̂ق��A�O���ŐG�ꂽ�{�n�����ȂǍ��̏d�v����������������������Ă���B

�ω����̌��ǂ���

�Ւe�{�G���N�F�J��̓��؏�l���Ւe�����{��n�������R����`������a�G�ŁA�����̎R���t�߂ɎГa�̗l�q���`����Ă���B

�ŌÂ̗������F�{���Ɂu��B���ȏ��c��a�O�N�c�v�i��k������j�ȂǂƏ�����A�M�d�ȕH�����̎����Ƃ����B

�ق��ق����F�{�V�̏��@���ɂ��闧�̒뉀�B��������̒z��ŁA�U�P�̋G�߂̒��߂����炵���B

�@�h:�^���@��o���h�@

�{���F ���ω�������F�@

�J��F ���؏�l

�n�@���F ���3�N�i703�j

�^�@���F ����@����肫��@���킩

�Z���F ��768-0061

���쌧�ω����s������1-2-7

�d�b:0875-25-3871

���ԏ�F ���� ��20��E�}�C�N���o�X10��E��^5�� �ߑO7��?�ߌ�5���E����

�o�T�F�l�����\����������� |

|

69�ԁE�ω��� ���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �{�R�ɒN���A������ԂȂ�� �t������܂ꂽ�ނ��ɂ��Ȃ� |

�@ |

|

|

|

|

|

|

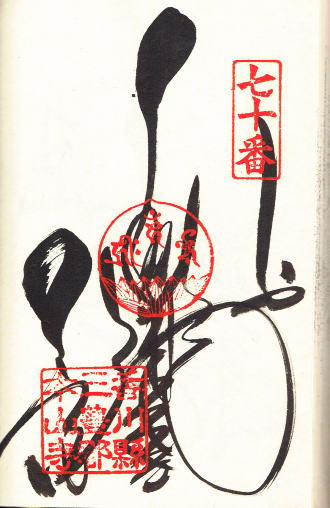

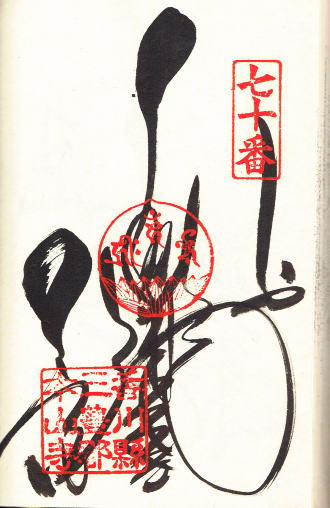

�掵�\�ԁE�{�R�� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2018�N3��29���i����30�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H5���.�ŏI���^2018�N3��26���`4��7����13���ԁB

���쌧����65�ԁ`88�Ԍ��莛�^��E�������q����B

2018�N3��29���@4����

4���ڂ�70�ԁ`71�ԁ`72�ԁ`73�ԁ`74�ԁ`75�ԑP�ʎ��܂ł�5�����A25.0�`������A�O�@��t���a�n�̑P�ʎ��h�V�ɔ��܂�B |

| �l�����\���P���@�掵�\�ԁE�{�R���̗��j�E�R�� |

�{�R���̗��j�E�R��

�l�����ł͒|�ю��E�u�x���E�P�ʎ��Ƃ��̖{�R����4���������Ƃ����d�����ڈ�B�哯4�N�i809�j�̌����ł���������������������43�N�ɍČ�����܂����B�܂��A�{���͔n���ϐ�����F�Ŏl�����ł͗B��̂��́B����ɔn�������������ω��l�ŁA�J���Ă���{���̂��ɂ͔n�̑����T���Ă��܂��B

�哯2�N�i807�j����V�c�̒���ɂ��A�O�@��t�����\�ԎD���Ƃ��ĊJ��B�����́u�������v�Ƃ������ŁA�{���͑�t�����قǂ̒Z���ԂɂČ��������Ƃ����`�����c��܂��B���悻2���������[�g���̍L��ȋ����ɂ͍���̖{���͂��߁A�m����A�d���A���瓰�A��t���A�\�����A�ԓ��i������j�A�ԗ쓰�A���O�A�q�a�Ȃǂ����сA�厛�Ƃ��ĉh���ɂ߂��������Â��܂��B

�V���̕��ł͒��@�䕔�R���{���ɐN���̍ہA�Z�E��n�ɂ������Ƃ���e���̈���ɔ@���̉E�肩�猌�����ꗎ���A����ɋ������R�����ދ��������ߖ{���͕���Ƃꂽ�Ƃ����܂��B���̕��́u�����̖�Ɂv�ƌĂ�Ă��܂��B���̌�A�u�{�R���v�Ɩ������߁A���Ɏ���܂��B

�{�R���̌��ǂ���

�{���F����Ɏw�肳��A��d����A�{�������̕��i���ӂ�錚���B����2�N�i1300�j�����̐ܒ��l���ŁA�O�ς͋��s���A�����͓ޗǕ��̑���ł��B

�d���F����43�N�A�Z�E�̗��x���B�i���Ƃ݂������j���Č��B�Ӗڂ��������B�͌\��ԍ������������A�ڂ�������悤�ɂȂ�A���̉��ɕ邽�ߓ��F�̕����Ɉӗ~��R�₵�܂����B��������ł��ڂɕt���A�{�R���̃V���{���ƂȂ��Ă��܂��B

�m����F�a�l�E���l�E�V���l�Ƃ����O�̗l���̎R��B�S���ł��ق��ɗ�̂Ȃ��A�ǂ�����Ƃ����\���̔��r��͍��w��̏d�v�������ł��B

���瓰�F�������㖖���̗l�����c�������ȎЁB�O�畘�������̑f�p�Ȃ������܂��ł��B���J��@�̗�_�E�P���������J���A���A���Ƃ��Ɍ��̎w�蕶�����ł��B

�@�@�h�F ����R�^���@

�{�@���F �n���ω�

�J�@��F �O�@��t

�n�@���F �哯2�N�i807�j

�^�@���F ����@���݂�Ƃ��@�ǂ͂�@����@

�ς����@���킩

�Z�@���F ��769-1506

���쌧�O�L�s�L�����{�R�b1445

�d�@�b�F 0875-62-2007

���ԏ�F ����15��E���^5��E��^3��

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

70�ԁE�{�R�� ���� |

| �ω������̓��엷�ق�6:00�ɏo���B���c��y���70�ԁE�{�R���� |

70�ԁE�{�R��

70�ԁE�{�R���@�d���͍H����

�l���D���Ōd����.31�Ԓ|�ю�.70�ԎD��.75�ԑP�ʎ�.86�Ԏu�x����4����

�����̂��Q�肾���|�����̉�����ܓ���̈��̂��ڑ�

71�ԁE��J���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|