|

|

|

|

|

|

|

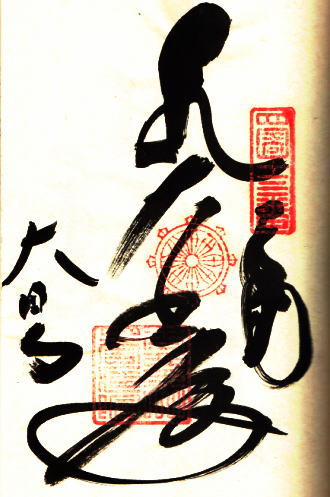

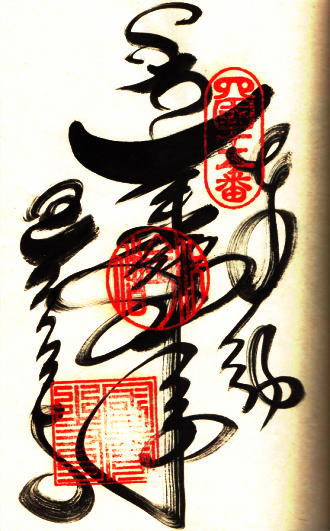

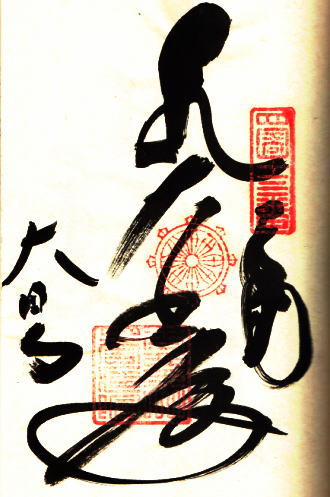

�F���������䒆���̓��䎛�@�^�@�̔g�̂����ʓ����Ȃ�

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

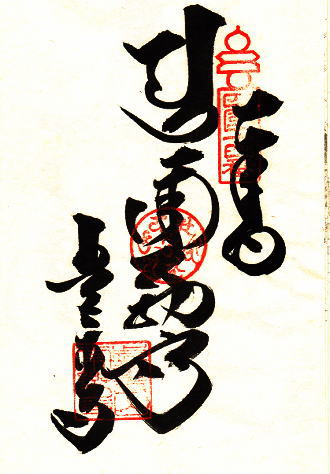

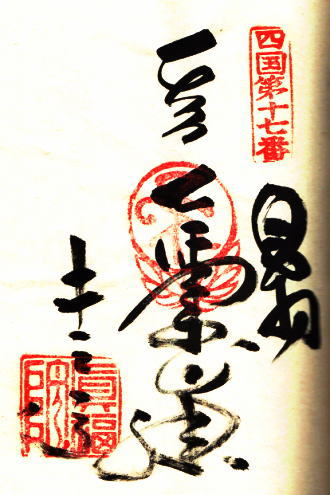

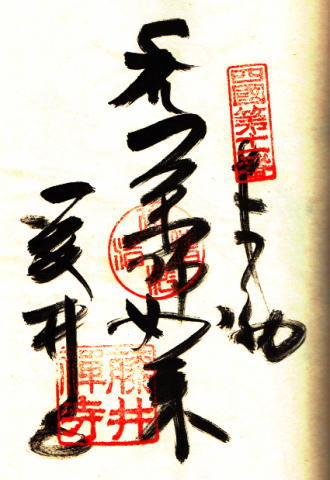

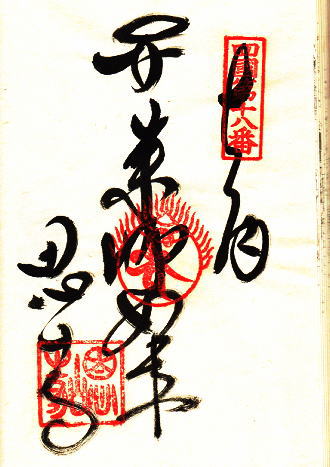

�\��ԁE���䎛 |

|

|

�ւ�듹�@���W

�\�Ԑؔ�������@�g����������n��@�\��ԁE���䎛�ց@

�g���������@

�\��ԁE���䎛�R��

�\��ԁE���䎛�{���{���^���̍��ɏ\��Ԃ֓o�ő�̕H���낪���@

���䎛�߂��̕H�h�u���ًg��v�@�[�H�@ |

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)3��30�� |

�Q�q�o�H |

�l�����\��������������F4����

(�h��)�y�������h�V����`10�Ԑؔ����`���䎛�ցB

�y�������h�Œ��H��\�Ԑؔ����܂ő����Ă��炤�B�ؔ������o�Ă����L���ԓ��̐M����n�����Ƃ���납�痈����p�Ԃ����ŋ}��Ԃ����B�т����肵�ĉ��������Ƒ�����u����H�ׂāv�ƃI�����W������n�����B�����H�ɂ��邱�ꂪ���ڑ҂��Ǝv���B���肪�Ƃ��ƌ����Ɠ����ɂ��[���ƎԂ͋����Ă������B���ڑ҂�����[�D��n���̂���V���Ɨ���O�\�K���Ă��������ۂɎ�����ɒ����Ɏ��s�ł��Ȃ������B�\��ԁE���䎛�ւ̂ւ�듹�͋g���̐��������čs���B�����Ă����߂��ɂ͂����ɓ����B�����̓����炭�̂͂S�������낾�Ƃ����B���Q�肵�Ė{���O�̃x���`�ŋx�e���Ă���ƌ������̃x���`�ɔw�̍����O�l�����A�ꂽ���N���{�l�����āA�ڂ��������̂ň��A����Ƃ��̐l�͓����̓d�Ԃ̒��ł��̊O�l����Ɖ�ꏏ�ɂւ�낵�ĕ����Ă����܂ŗ��������������B�i���̕��Ƃ͂��̌㉏������ꏏ�ɕ������ƂɂȂ�A�É������l�H�����Ă���̂ŐÉ�����ƌĂ��Ă��炤�j�O�l����͂܂��P�W�ŃI�����_�����l�o���Ďl���H�ɋ��������蒧�킷��ח��������炵���B��l�͌��t���قƂ�Ǔ`���Ȃ��̂ɕЌ��p��ƃW�F�X�`���[�����ŗ������������A�e�Ȑl���Ǝv���B�A��ꏏ�ɓ��䎛��O���֍s���L���ŔO�ō���̏h�ȂLjꏏ�Ɍ��Ă�����B�����w�߂��ɍs���Ή��Ƃ��Ȃ�̂ł͂ƊO�l����Ɠ�l�͋����Ă������B�����͓��䎛����T�����������Ƃ���ɂ���g�엷�قłQ���߂��`�F�b�N�C������B�����͓��䎛���̊p�����ŋ������������������ꂽ�����ł������o�������������B�����C�͈�K�ɂ���j���ʂłȂ��Ȃ��L�����������ꂽ�B

�U������̗[�H�͈�K�H���ŏh���q�S��(�X��)�ꏏ�ɂ��������B���s��16577���@10.7km�@(�h��)�g�엷�� 2�H�t6500�~x2

|

���䎛�̗��j�E�R��

�S��236�L���A�l���ő�̋g��삪���g�̖k�����ї����Ă���B���g���������ɓn��A���悻3�L���̎R�[�ɏ\��ԗ��̎R�傪�����Ă���B�O�����R�Ɉ͂܂�A�k���̐��炩�Ȑ勫�ɐS���䂩�ꂽ�O�@��t���A���̒n�Ō얀�C�@�����ꂽ�͍̂O�m6�N�̂��ƂƓ`�����Ă���B��t��42�̖�N�ɓ�����A����̖����P���A�O���̈��J������Ė�t�@���������āA���F�����������B���̒n���炨�悻200���[�g�����8���ɁA�����s��Ƃ����錘�łȌ얀�d��z���āA�ꎵ���Ԃ̏C�@�����ꂽ�B���̓��F�̑O��5�F�̓���A�����Ƃ����R������A�����R���䎛�Ə̂����悤�ɂȂ����B

���́A�^�������̓���Ƃ��ĉh���A�����������\����s��ȑ厛�@�Ɣ��W�����B�����A�V���N�ԁi1573?92�j�̕��ɂ��S�R���Ď��A�]�ˎ��㏉���܂Ő��������B���̌�A����2�N�i1674�j�Ɉ��g�ˎ傪�A�˂��Ă����ՍϏ@�̓�R���t�����R���čċ����A���̐܂ɏ@�h��ՍϏ@�ɉ��߂Ă���B�V��3�N�i1832�j�ɍĂщЂɑ����A�{���ȊO�̉����͂��ׂĊD���ɋA�����B���݂̉����́A�������N�i1860�j�ɍČ����ꂽ���́B�{���́A�u�����t�v�Ƃ��Đe���܂�Ă���A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B���䎛���玟�̏\��ԁE�ĎR���܂ł́A���Â̎p�𗯂߂�u�ւ�듹�v���ʂ��Ă���B�O�@��t���C�s���ɋx�������Ƃ�����Ղ�Ε��A�W���c�����M�d�Ȃւ�듹�ł���B

���䎛�̌��ǂ���

���̌ÖF��t�����u�ގU�̋F��̂��Ƃɂ���A�������Ɠ`�����A4�����{����5����{�ɂ����ܐF�̓����炫�ق���B

�_���̓V���F�{���B���a52�N�A�n���o�g��Ƃ̍��30��قǂ̋����B

�H���낪���F����12�ԎD���܂łׂ͍��ӂ����R���Ŗ�13�L���B�j8���ԁA��9���Ԃ�����Ƃ�����H�̓�B

�@�@�h�F�ՍϏ@���S���h

�{�@���F��t�@���i�`�O�@��t��j

�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�O�m6�N�i815�j

�^�@���F����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��776-0033

�������g���s�������є�1525

�d�@�b�F0883-24-2384

���ԏ�F��O�Ɂu�{�Ƃӂ���v�̒��ԏꂪ����

�Q�q����

200�~ / 1��

500�~

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\������������Љ���11�����R�@���@�@���䎛(��������@�������傤����@�ӂ����ł�)

���ݒn�F�������g���s�������є�1525

�d�b�F0883-24-2384

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

|

|

|

11�ԁE���䎛�^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ��̐����v�����h�ĎR�� ���o��O�r�̓����Ƃ� |

�@ |

|

|

|

|

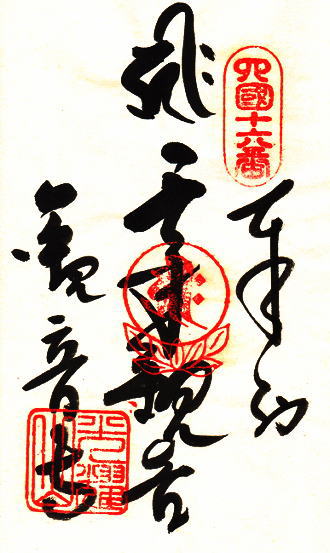

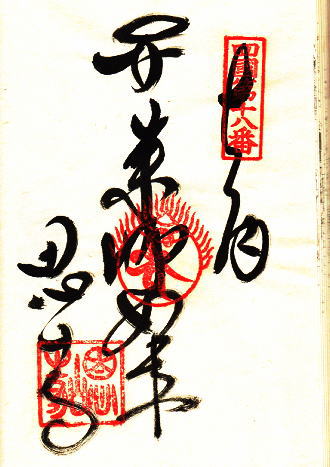

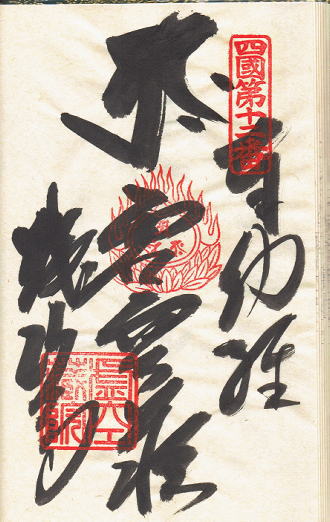

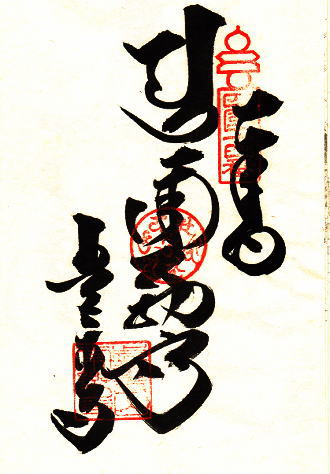

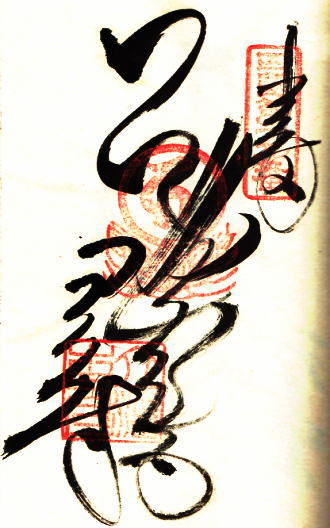

�\��ԁE�ĎR�� |

|

|

�\��ԁE���䎛����H���낪�����\��ԁE�ĎR���ց@

�\��ԁE���䎛����H���낪�����\��ԁE�ĎR���ց@

�H���낪�����ԓ_�E�������Ő��⋋

�H���낪���E��{�����ʖ���@���̑�t��

���E���W�������E�ĎR���ւ����ꑧ

�l���D�� �ő�12�`�̕H���낪����5����40���������j���ĎR���Q����

�U�����h���o�����ĂP�R���P�O���\��ԁE�ĎR���{������

����ʂ�S�`���̓��� |

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)3��31�� |

�Q�q�o�H

�Q�q�o�H

�Q�q�o�H

|

�l�����\��������������F5����

(�h��)�g�엷�ف`11�ԓ��䎛�`12�ԏĎR���`���

���悢�捡���͍���̕H�ő�̓�A�ĎR���܂ł�12�`�̎R���u�ւ�낱�낪���v�Ɠ��܂ł�18�`���܂������s�����B

�U���ɏh���ґS���ꏏ�ɒ��H�B�H��ו������Ĉߕ��𐮂����ւցB�h�̂���l�͂������傤�Ԃł���Ƃ������A�����ْ����Ȃ���6:30�o������B���䎛�{���e����u�ւ�낱�낪���v�o�R���ɓ���B���r��6���ԁA�㑫��8���Ԃƌ����铹�A8���ԃy�[�X�ł������������肠���炸�ɍs�����B�Â����\�������̂ق�����E�Ɍ��Ȃ���R���ɓ���B�T���Ƃ����т̓������炭�o��Ƌ}�ɓW�]���J���A�����g����т������낹��Y��Ȍi�F�B�X�ɓo�葱�����������ɕ����ƍŏ��̋x�e���A���ˈ��ɏo��B(���䎛���珊�v1:30)�͂��߂ď��x�~����B�����ō��g�엷�قňꏏ�������l�B���l�ɉ�B�����Ă��̐l�����̌��ǂ��悤�ɂ�����薔�����n�߂�B�R�����������𑝂��Ĉ��������݂��߂Ȃ���}�ȓo�������Ɖ���ɂȂ艽�x���J��Ԃ������r���Ȃ��Ă������A�т��J���u�ւ�낱�낪���v���ԓ_�A�������������Ă���B(���ˈ����珊�v0:50)�����ŗN����⋋����2�x�ڂ̋x�e���Ƃ�B�h�ňꏏ�̕��X����ɒ����ċx�e�����B�F���x�ڂ̕H���Ƃ������N��͎����B�Ɠ���������ȏ�Ō��C�Ȃ̂ƌ��r�Ɋ��S����B���Ɉ�l�O�l�����ďh�ŗ[�H�̎����������l���B���̕��B�̌�ɂ��Ă����邾�����čs�����Ɩ��o��n�߂�B��������d���⓹���}�ɂȂ��Ă��āA����x���Ɉ������o���Ă����B�O�̐l�B�̔��߂����������т̒��Ɍ����B�ꂵ�ċ����������Ȃ��čs���悤�ŁA�u���Ă�����܂��ƌ����ɕ���i�߂�B���x���}�ȓo�艺��̘A���̌�A�Βi������A���̐�̓V�������̋��̉��Ɏʐ^�ł������A�O�@��t�������w�ɂ��ĕH�������}����悤�ɗ����Ă����B���z�I�Ȍ��i�ɐΒi����������肫���t���O�ɏo��B���H����͗�O�Ȃ���t���ɗ�������킹�邱�Ƃ��낤�B�����B��������킹���������܂ł��ꂽ�������ӂ���B�����͈�{�����E�ʖ���@���ƌĂ�Ă���B(���������珊�v1:00)�@�ĎR���܂ł̍Ō�̋x�e�ꏊ�̂悤���B�����͂�Ŗ̃x���`�����ѐ�ɕ����Ă����l�����S�����x�e���������B���炭�������낵�ċC�������������߂ĕ����n�߂�B���x�͐������Ă����O�l����ƈꏏ�ɕ����n�߂�B���̃I�[�X�g�����A�l�̐N�͕G��ɂ߂Ă���悤�ő������������������A�C�����͌��C�ŁA�D���ɗ����o�܂Ȃǘb�Ȃ���R������ɂȂ��ɂȂ�Ȃ���ꏏ�ɕ����BIBM�̎Ј��œ��{�l�̉�����Ǝq������͓����Ɏc���Ē����x�ɂ��Ƃ��Ĉ�l�H�ɏo���������B�Ăє����悤�ȋ}��A���낰������悤�ȍ�����肫��Ɓu���E���W���v�ɏo���B���̂��Ƌ}�ȓo�����Ђ�����i�ނƁA����Ƃ���ƕW���V�O�O�b�w�\��ԁE�ĎR���x��������B(��@�����珊�v2:00)

�����ɐΓ��U���������Q����i�ނƂ��悢��Βi�̐�ɎR�傪�\���Ă���B�R��ň�炵�����ɓ���B���̋�����Ɍ�����{���O�܂ő����A�Î�ƌ����ȕ��͋C���Y���Ă���B�h���o��5����40���B���r�̕��s���Ԃŕ������Ƃ��o���Ă̂́A�������Ă��ꂽ���h�̕��X�̂��A���Ǝv���B���߂Ă̕H���낪���̓���l�����œo������ƂĂ�����ȒZ���Ԃł͓o��Ȃ������낤�B�H�ɗ���O�A���K���s�ł�20�`����ƕK���Ђ��ɒɂ݂̂���M�����������̂Ƃ���Ȃ�Ƃ��Ȃ��������B�{���O�Ń����b�N�����낵�Ă�����莞�Ԃ������Ă��Q�肷��B�[�o��A�h�ŗp�ӂ̂��ނ��т����������Ă���ƁA�Q����������Ɍ������ė��錩�o���̂����l�A��B������䎛�����ʼn�����O�l���N�Ɠ��{�̕��������B��l���ߊ���Ă��čĉ����ԁB���̌�A��ɓ������Ė{���O�ŋx��ł����I�[�X�g�����A�N�ƃI�����_���N�������B�I�����_���N�������܂ň�l���ł������s���������낤�B��l�͏��Ζʂ��������p�ꂪ�b�����������ɘb�����Ă���B�I�����_���N�ƈꏏ�ɗ����É�����̕����ق��Ƃ����l�q�B

���낻��ĎR������S�`��̍���̏h�̂�����։��낤�Ǝx�x�����āA�I�[�X�g���A�N�ƃI�����_���N�ɕʂ�������悤�Ɛ���������ƁA����̏h�����B���Ɠ�����ƃI�[�X�g���A�N�����R�����h�ŁA�I�����_���N�����ɔ��܂�邩�ǂ����A�����ɂׂ͍������{�ꂪ�b���Ȃ��̂ŕ����ė~�������܂��B���������ē��ɓd�b����B�������s�݂炵���N���d�b�ɏo�Ȃ��B�ނ�̂��Ƃ��l���o����x�点�ł��炭���Ԃ��Ă����������Ƃɂ���B�[�o�����̋x�e���ŁA���炭���Ă��������x�d�b����B���x���Ăяo�����̌����Ɠd�b�ɏh�̎�l���o���B�ǂ����Ă��Ă���ƐS�̒��ŋF��Ȃ��玖���b���ƁA�����͋Ă���ƕԎ��B�悩�����A�O�l��l�ɗ\���ꂽ�Ɠ`����ƂƂĂ����ł��ꂽ�B�É�������ꏏ�ɉ��R���邱�ƂɂȂ蓹�A�ꂪ�����ܐl�ŏĎR������ɂ��ĎR������B�I�����_���N�͐S�������A�ꂪ�o���Ĉ��g�̗l�q���g�̑S�̂���قƂ����Ă����B���{�ɗ��Ĉ�Ԋy�����u�Ԃ��낤�ȂƎv�����B�É����������Ɩ��ߕ��ƂŋC�������y�ɂȂ����Ɗ��ł���B�Ќ��p��Ɠ��{�ꂪ��ь����Ȃ���̎R����͊F�ƂĂ��y���������B�ւ�낱�낪���̌������P�Q�`�]���������A���܂łS�`�̓��������Ƃ����ԂŌߌ�Q�����A�h�ɓ�������B�P���h��i�����h��Q���肵�Ă����É�������Ă����玩�������ɔ��܂肽���Ƃ����o���āA�h�̌��ւɓ��蒼���ɐu�˂�ƁA�ꕔ���Ă���ƌ����A����͂T�l�S��������Ŗ��ɂȂ邱�ƂƂȂ�B

�����ʼnו������낵�A���������C�ցB�傫�Ȑ̓��D�ŁA�̂�т��������������ė[�H���Ԃ܂ŕ����ʼn��ɂȂ�B�[�H�͂U�������K�H���Ő��i���������������B����}�̐����������H���������܂����ʐ^���H���ɂ������Ă����B�������L�������ő����疞�J�̍������ꂢ�������B

���s��28393���@18.4km

(�h��)���@2�H�t6825�~x2�@

|

�ĎR���̗��j�E�R��

�ĎR���R�i�W��938���[�g���j��8���ڋ߂��ɂ���A�l������2�Ԗڂɍ����R�x�D���B���R�┒���R�Ȃǎl���R���̎R�X���Ђ낪�钭�]�͂��炵���B�l�����ɂ́u�H���낪���v�Ƃ���ꂽ�D�������������邪�A�ĎR�������̈�ŁA�̂���ӂ����⓹�̓��H��u�C�s�̗��v�ł������B���܂͎R��܂Ŏԓ����ʂ��Ă���B���N�ɂ��ƁA����ɖ��s�҂��R���Ђ炢�āA�����������J�����̂����̂͂��܂�Ƃ���Ă���B�Ƃ��낪�A���̎R�ɂ͐_�ʗ͂���������ւ�����ł���A�����Ή�f���Ĕ_�앨�⑺�l�������P���Ă����B�O�m6�N����A�O�@��t�����̒n�ɏ���ꂽ���A��{���ŋx��ł������A����ɗl�������ꂽ���������B�ڂ��o�܂��Ɩڂ̑O���̊C�ɂȂ��Ă���B�����Ř[�̍C���Őg�𐴂߂ĎR�ɓo��ƁA��ւ͑S�R���̊C�ɂ��ĖW�Q�����B��t�́u���I�i���ւ̈Ӂj�̈�v�����сA�^���������Ȃ���i�̂����A��ւ͎R���߂��̊�A�Ŏp������킵���B

��t�͈�S�ɋF�肵�A����F�̌����̂��Ɗ�A�ɕ������߂��B�����Ď��璤��ꂽ�O�ʑ单�V�����u����Q���Ă������Ƃ̑�O���y�A�܍��L�����F�����B�܂��R�́u�ĎR�v�ƂȂ��Ă��܂����̂ő�t���u�ĎR���v�Ɩ��t�����B�u���I�v�̎R�����u�ĎR�v�̎������A����������قȓ`���ɗR�����Ă���A���q����̌���ɂ͌���V�c�i�݈�138?39�j�̒��菊�ƂȂ��Ă���B�����͎���S�N�̐��̋��i���̓V�R�L�O���j�����сA����҂��}���Ă���B

�ĎR���̌��ǂ���

�O�ʑ单�V�F�������单�V�A�E�ʂ�������V�A�����č��ʂ��ٍ��V�̑��B�{�������̂����Ɉ��u�B

���F�l���H�̌��c�E�E�q��O�Y���I�������Ɠ`������n�Ɍ��Ă�ꂽ�����B��������ԓ�1.6�L���قlj������Ƃ���̔ԊO���B�@

�_�R���F�������̓��Y�ł���E����X�_�`�̎Y�n�B

�@�@�h�F����R�^���@

�{�@���F����F

�J�@��F���s�ҏ��p

�n�@���F�O�m6�N�i815�j

�^�@���F�̂��ڂ��@�����Ⴕ��@������ ����@���肫��@�܂�ڂ�@���킩

�Z�@���F��771-3421

�����������S�_�R����������318

�d�@�b�F088-677-0112

���ԏ�F�e�Ԏ킠�킹70?80�� �u�[���Ƃ��ĕ��ʎ� 300�~���S���� 500�~ �E��^��

1,000�~

�h�@�V�F30�l�i�R��̂��ߗ\�������j

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

�\��ԁE�ĎR����t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڂ̓��A��

|

|

12�ԁE�ĎR���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���g�̍���{�Ƃ͂䂤������ �����ė��߂₱�̐��̂��̐� |

�@ |

|

|

|

|

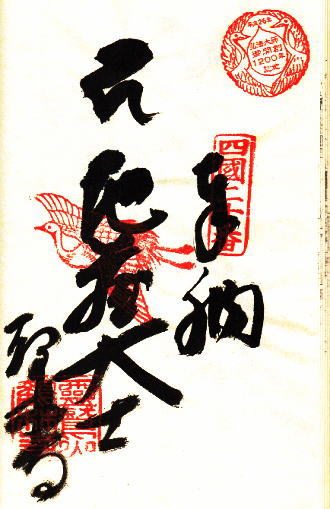

�\�O�ԁE����� |

|

|

�nj��������h������������7:15���̃o�X�Ŋ�䒆��

�\�O�ԁE�����

�\�O�ԁE������{��

�\�O�ԁE�������t��

|

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)4��1�� |

�Q�q�o�H |

�l�����\��������������F6����

(�h��)���`�o�X�ĎR������7:25�`7:35��䒆7:45�`

8:27��{�D���O���`������ցB

�ւ�낱�낪����������㎟�̓��͕����邩�ǂ������f�o���Ȃ���������l����₩���O�Ԃ܂�17.7�`�̓o�X�ňړ����邱�ƂɌ��߂Ă����B�������č�������É�����ƈꏏ�ɍs�����邱�ƂɂȂ�B���Œ��H��A�O�l�ŏo���B�h�O�̏ĎR�������o�X��7:25���̒��c�o�X�Ŋ�䒆�֍s���ԑ������ɏo�����Ă������O�l�����l���o�X���ǂ������Ă����v����������U��Ǝ��U���ĉ����Ă����B���c���������O�l����͑S�ĕ����ʂ��ƌ��߂Ă����B7:35��䒆���A7:45�����s���ɏ抷���Ĉ�{�D���O8:27�ɒ����B�◯���͈�O�ԑ������O�œ��H�������Ƀo�X�▼�̈�{�_�Ђ�����B�Ȃ��Ȃ����h�Ȑ_�Ђ��B

��O�ԑ��������\���Ԃ܂Ō܃����ׂ͗荇���Ă��Č܃����Q��Ƃ������A��H���y���ސl�������Ƃ��B

�͈̂�{�_�ЂƑ�����͈�̂��������_�������߂ŕʂ�{���̏\��ʊω��͈�{�_�Ђ��������Ɉڂ��ꍡ�����ꂪ�{���ƂȂ��Ă���B

�O�l�ł��Q�肷��B�É����\��\�������Ă����B�n�}�̊e�D���n�_����Ō���ŏ��X�Ɂu�e�v�Ƃ�����������R�����A����̓e���g���̏ꏊ�������Ŗ�h����ꏊ���������B�S���Ƃ�����͊������낤�ɐS�z����ƁA�������x���R�o�肵�Čo�������邻���������B�ނ͉����܂��d�����Ă��Ĉ�l�H��ʂ��ł��Ƃ����ĂP�Ԃ���88�Ԃ܂ň�x�Ɏ�������H���B���̓�l�̊O�l������A���É����痈�č��z���E���Ă������l���F�ʂ��ł��̐l�����ŁA�F��2�����]�薈�������Ƃ����ő�ς��ȂƎv���B���A���ꂾ�����Ԃ̎���̂��K���Ȏ��Ƃ��v���B

�ĂюO�l�ŏ\�l�ԁE��y���������B

|

������̗��j�E�R��

�����s�ɂ�5�����̗�ꂪ����B���̂������ň�����n�������n�ɂ���A�Ԃ̉����������������̔��Α����A���Ĉ��g�̑�����ł�������̋{�_�ЂƂȂ��Ă���B�J��͍O�@��t�Ƃ���A���N�ɂ��Ɓu��t���X�v�Ƃ������̒n�Ō얀�C�@������Ă��������ɁA�������@�������_�ƂƂ��ɕ�������A�u���̒n�͗�n�Ȃ�B�S����Έ�F���������ׂ��v�ƍ�����ꂽ�B��t�́A������������@���������Ė{���Ƃ��A���F�����������u�����Ɠ`�����Ă���B�����̗R�������̉��N�ɂ��B�����͘V���ɕ����A�������@�̕��͋C��Y�킹�Ă��邪�A�퍑����ɂ́u�V���̕��v�ɂ�蓰���͂��ׂĂ���Ђ��Ă���B���̌�A�]�ˎ���̑O���Ɉ��g3��ڔˎ�A�I�{��������ɂ��{�����Č�����A�����ɍ��̑�����E��̋{���������ꂽ�Ƃ��ɂ́A���̕ʓ����Ƃ��ē��������ɂ���A�Ǘ��ɓ������Ă����B

�����A��̋{�̖{�n���͍s���F��̏\��ʊω����Ƃ���Ă���A���������ł��������߁A�]�ˎ���ɂ͈�̋{�_�Ђ��D���ł���A�[�o���Ƃ��ĎQ�q����Ă����悤�ł���B���̂��Ƃ͐^�O���w�l��粘H���w��x�i�勝�l�N�E1687�j�ɂ��L����Ă���B���̌�A�����̐_�������߂ɂ��_�Ђ͓Ɨ����A��{���͑�����Ƃ��Ƃ̎����ɕς������A���Ƃ��Ƃ��̎��ɂ���������@�����͘e���ƂȂ�A�\��ʊω������{���Ƃ����J���Ă���B�@���{�l�̐S�ɂ͕��Ɛ_���Z�a���Ă���B�H�͑�t�̌�S��炢���݂Â��Ă���B

������̌��ǂ���

�ڂ������ω��F����0.7�L���قǂ̐V���̉@�E�������́A���N���ւ̋F���Œm�� ���

���̉@�E�������F��5�L�����ꂽ�[�R�H�J�̒n�ɂ���A�C�s�̓���Ƃ���Ă���B �{����A�Ɉ��u���鑸���͍O�@��t��Ɠ`������B

�����킹�ω��F����100�N�������� ���̑��ɂ���A�������Ă���ɍʐF�̏����Ȋω����B�K���̊肢���F��B

�@�@�h�F�^���@��o���h

�{�@���F�\��ʊϐ�����F

�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�O�m6�N�i815�j

�^�@���F����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�Z�@���F��779-3132

�����������s��{������263

�d�@�b�F088-644-0069

���ԏ�F���ʎԂł����15��}�C�N���o�X�ł����10�� ��^�Ԃł����8��

���p���Ԃ̐����͓��ɂȂ��A�����͕s�v

�h�@�V�F150��

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

|

| 13�ԁE������^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ��y�݂̊ɂ͂�������܂��@�O���̑D�ɏ�肨���ꂸ�� |

�@ |

|

|

|

|

�\�l�ԁE��y�� |

|

|

�\�O�ԁE���������\�l�ԁE��y�� �\�O�ԁE���������\�l�ԁE��y�� |

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)4��1�� |

| �Q�q�o�H |

�l�����\��������������F6����

(�h��)���`�o�X�ĎR������7:25�`7:35��䒆7:45�`

8:27��{�D���O���`13�ԑ�����`14�ԏ�y���ցB�É�����Ƃ͂��낢��b���Ȃ�������B�����H�Ƃ͂����������ɓ������m�荇�������̂��Ƃł���̂Ȃ̂��낤�B���O������炸���݂��̘b�������������b���āA���������z�������āA�����̂����߂Ă̌o�������Ȃ��Ȃ��y�������Ƃ������B�ł��N�ł��������Ƃ͌��炸�A����ȋC�y�ȋC�����ɂ����Ă��ꂽ�̂͐É�����̐l���Ȃ̂�������Ȃ��B�\�l�ԁE��y���͓�������l�\�i���܂�̐Βi���オ��Ǝ��̋����ŁA������������̒뉀�Ƃ����ċ������S������Ղ��I�o�����܂܂̈ꖇ�₾�����ŁA���̊�Ղ̏�ɓ��̌��������Ă��Ă���B

�H��5���ڂƂ��Ȃ�Ƃ��Q��菇���]�T���o���Ĉ��̓���ɂ����J����C�������o���Ă���B�É�����͕K���R��ɂ��鉽�ԎD���c���Ƃ����ΕW���ŋL�O�ʐ^���B��悤�ŃV���b�^�[�W��ɂȂ��Ă������B |

��y���̗��j�E�R��

�l�����̂Ȃ��ŗB��A���ӕ�F��{���Ƃ��Ă���B���ӕ�F��56��7�疜�N�̌�܂ŁA�O���̋~�ς��l�������ďo������Ƃ����関�����ł���B�Ƃ��ɋ��s�E�L�����̍���ŁA�ЕG�𗧂ĂĖj���E��ł������l���锼��v�҂̖��ӑ��́A���̂₳��������̕\��������A����t���܂ƂƂ��Ɍ����������Ă����悤�ȕ��Ƃ����悤�B���N�ł́A�O�@��t��42�̖�N�̂���A���̒n�Ő^���̔�@���C�s���Ă����Ƃ��ɁA�����̕�F���]���ĉ��g�������ӂ��܂����}���ꂽ�Ƃ����B��t�͂����Ɋ������A���̗�ɂ��̑��������A���F���������Ė{���ɂ����B���̖{���ɂ��đ�t�́A��⍐�̈�߂Ɂu����̌�A�����V�ɉ��������ӎ����̌�O�Ɏ����ׂ��B56���]�̌�A�K�������ƌ䋤�ɉ������A�Ⴊ��Ղ�₤�ׂ��c�v�ƐG����Ă��邱�Ƃ�����A��y���ւ̓Ă��v�����Â��B��ɁA��t�̉��E�^�R�m�������������āA�܂�����R�̍ċ��Œm����F�e��l�ɂ���ču����O�d���A�m����Ȃǂ���������āA�������������т���厛�@�ƂȂ����B��������ɂ͈��g���喼�̋F�菊�ɂ��Ȃ��Ă��邪�A�u�V���̕��v�ɂ��Ď����D���ɋA���Ă���B�����A�]�ˎ��㏉���ɂ͕����A����̕���15�N�i1818�j�ɒ�n�̒J�n����Βi���50�i�̂ڂ������ݒn�́u������̒�v�߂��Ɉڂ��Ă���B��`�Ȋ�Ղ̒f�w���d�Ȃ�u������̒�v�B���R�̔������ɂƂ����ޖ��͂������o���B

��y���̌��ǂ���

��y���F���a30�N�ɐݗ�������Ќǎ��̂��߂̎Љ���{�݁B1����18�܂� �̎q�����������e���Ă���B�l����ꂽ���ЂƂ̗{��{�݁B

�A�����M��t�F�{���E�� �̎���8���[�g���A����10���[�g���̋��B���A�a�A��a�̋F�������B�n����F���F�{���O�B�q���̐Q���傤�ׂ�A�鋃���A���ɁA���̒ɂ݂Ȃǂ̎����ɋF�肷��B

�@�@�h�F����R�^���@�@�@�{�@���F���ӕ�F

�J�@��F�O�@��t�@�@�n�@���F�O�m6�N�i815�j

�^�@���F����@�܂��@���ꂢ��@���킩

�Z�@���F��779-3128 �����������s���{������606

�d�@�b�F088-642-0471

���ԏ�F���� ��10��E���� �h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

�\�l�ԁE��y�� �\�l�ԁE��y��

�\�l�ԁE��y�� �\�l�ԁE��y��

�\�l�ԁE��y�� �\�l�ԁE��y��

|

|

14�ԁE��y���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����Z���킯�킯�F����߂ʂ�� �@���]�����̏H�̂��݂��t

|

�@ |

|

|

|

|

�\�ܔԁE������ |

|

|

�\�ܔԁE������

�\�ܔԁE�������{��

�\�ܔԁE��������t�� |

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)4��1�� |

| �Q�q�o�H |

�l�����\��������������F6����

(�h��)���`�o�X�ĎR������7:25�`7:35��䒆7:45�`

8:27��{�D���O���`13�ԑ�����`14�ԏ�y���`15�ԍ������ցB

�\�l�Ԃ���\�ܔԍ������͋͂�10���قǂ̏��ɂ���B

��ɂ���ĎR��ň�炵�ċ����ցB���ʂɓ�w�̖{��������A�E��ɑ�t��������B�������Ƃ�741�N�����V�c�̒��߂őS���Ɍ������ꂽ���Ŏl�����\���������ɂ͎l��������A���̈��g�������͂��̓��̈�ł���B

|

�������̗��j�E�R��

�l�����ɂ͎l���ɍ�����������A���̍ŏ��̎D�����u���g�������v�ł���B�����ɓĂ��A�˂��������V�c�i�݈�724?49�j�́A�V��13�N�ɍ��Ƃ̈�����܍��L���A������v�A�n�������̌���Ȃǂ��F���āA�����ɂ��S��68�����ɍ������A������n�������B�ޗǁE���厛�͂��̑��������Ƃ�������B���N�ɂ��ƁA���g�������ɂ͐����V�c����߉ޔ@���̑����Ɓw��ʎ�o�x���[�߂��A�{���ɂ͌����c�@�̂��ʔv�~�q����J���ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�J��͍s���F�ŁA�����t�@�������{���Ƃ��Ă���B�n�������͓ޗǂ̖@�������t���A�������Ɠ�����s�̊w�h�ɑ�����@���@�ł���A���͓̂l���ŁA�����ɋ����𒆐S�Ɏ��d�������s��Ȏ��������������Ă����B���̎��悩��͓��̑b�Ȃǂ����@����Ă���A�������̎j�ՂɎw�肳��Ă���B

�O�@��t���O�m�N�ԁi810?24�j�Ɏl�����̊J�n�̂��ߏ������ꂽ�ۂɁA�@�h��^���@�ɉ��߂Ă���B���̌�A�u�V���̕��v�ɂ���ĊD���ɋA���Ă���A�����͑����ɐ������Ă����l�q����{���w�l���X���L�x�i���\2�N��1689�j������m�邱�Ƃ��ł���B���ی��N�i1741�j�Ɉ��g�ˌS��s�A�����p�ܘY�ɂ���ĉ������Č�����Ă��炢�A���݂̑T�@�E�����@���@�ƂȂ��Ă���B�����̈�Ղ��牝���̉h�����̂��B

�������̌��ǂ���

�뉀�F�{���̍��E�B����J�ł��邪�A���R����i1573?98�j�̍��Ƃ����A �z�R�A����Ɍ͎R���A����4���[�g���̋��₪�g�ݍ��킳��Ă���A����12�N�ɍ� �̖����Ɏw�肳�ꂽ�B

�{���F�d�w�̓��ꉮ����ŁA�����A�����N�ԁi1804?30�j �ɍČ����ꂽ�B�����V�c�A�����c�@�̈ʔv���J���Ă���B

�@�@�h�F�����@

�{�@���F��t�@��

�J�@��F�s���F

�n�@���F�V��13�N�i741�j

�^�@���F����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��779-3126

�����������s���{�����718-1

�d�@�b�F088-642-0525

���ԏ�F����10��E�}�C�N���o�X1��i����j��^�Ԃ͓��ԕs�Œ��ԋ֎~�ߑO7��?�ߌ�5���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

|

| 14�ԁE��y���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �Y�ꂸ���������܂��ω��� �������E��ɂ̏�y�� |

�@ |

|

|

|

|

�\�Z�ԁE�ω��� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)4��1�� |

| �Q�q�o�H |

�l�����\��������������F6����

(�h��)���`�o�X�ĎR������7:25�`7:35��䒆7:45�`8:27��{�D���O���`13�ԑ�����`14�ԏ�y���`15�ԍ������`16�Ԋω����ցB�\�ܔԂ���\�Z�Ԃ�1.2�`�B�A��̓d�Ԃ̎��Ԃ��l���Ȃ����O�Ԃ���\���Ԃ܂ł͈ꎛ20�`30���̎Q�q���Ԃƌ��߂Ă��Q��𑱂��Ď��Ԓʂ�ɐi��ł���B�\�Z�Ԋω����͒��̒ʂ�ɖʂ��ē��X�Ƃ�����w�̎R�傪�����Ă���B�É�����̋L�O�ʐ^���R��O��M���V���b�^�[�������Ă��炨�Q�肷��B

|

�ω����̗��j�E�R��

�O�厛�ɓ`���Ɂw�ω������N�x�ꊪ������B�����Ɂu���ۏ\���H���U�@��R����^�b�ޏ��v�̏���������A����10�N�i1725�j�ɍ���R�̑m���M�ʂ������Ƃ��킩��B���̖`���Łu��C�����g�������S�ω����W�@���s�R���@�ω������N�v�Ə����o���A�ω������O�@��t�ɂ���đn������A��t������ω��������Ė{���ɂ������ƁA�܂��e�����Ɉ������~������s���������A���썑�Ƃ̔�����V���������Ƃ�A�����ˎ�̖I�{��j������V�z�E�ړ]�ɋ��͂������ƂȂǂ̎��j���ڂ����L����Ă���B���́w���N�x�Ƃ͕ʂɁA���`�ł͐����V�c�i�݈�724?49�j���V��13�N�A�S��68�����ɍ������E������Ɏ���n�������Ƃ��ɁA�s���F�ɖ����Ē��蓹��Ƃ��Č��������R������Ù��Ƃ���Ă���B�O�@��t�����̒n��K�˂Ă���͍̂O�m7�N�i816�j�̂���ŁA�{�����Ȃǂ����čċ����A���݂̎������߂��Ƃ���Ă���B��t�����̌�A���̈��g�e�n�̗��Ɠ����悤�ɉh�͐����̉^������݁A�u�V���̕��v�i1573?92�j�ɂ���ЁA�I�{��Ƃ̋A�˂��Ė���2�N�i1659�j�ɗG���@�t�ɂ���čČ�����A���݂Ɏ����Ă���Ɠ`������B�吳2�N����A���e�ɂ���ĎQ�q�����Ӗڂ̍����ɔV������Ƃ��������A�{���̂����v�ɂ��ڂ�������悤�ɂȂ�A���t����[�����͂Ȃ���������Ă���B�H���ɖʂ����a�l�d�w�̏��O��́A�ނ����̖ʉe���c�����X�Ƃ������i������B

�ω����̌��ǂ���

�鋃���n��

�q���̖鋃�����~�߂Ă����n�����ŁA�q���̕a�C�����A���N�Ɛ������F�肷��B�����v����������������ɂƁA�������̂悾�ꂩ������[�����B

�G�n

���ɕ�܂ꂽ�������`���ꂽ��[�z�ŁA�{�����Ɍf�����Ă���B��������ɂ������H�̎��b�Ƃ����B

�V��v

�l�`��ڗ��̐l�`�t���B���{���͐l�`�t�𑽂��y�o���Ă���B

�@�@�h�F ����R�^���@ �@�@�{�@���F ���ϐ�����F

�J�@��F �O�@��t �@�@�n�@���F �V��13�N�i741�j

�^�@���F ����@���炽��܁@���肭�@���킩

�Z�@���F ��779-3123�@�����������s���{���ω���49-2 �d�@�b�F 088-642-2375

���ԏ�F ����6?7��E�}�C�N���o�X1�� �@�ߑO7��?�ߌ�5���E�����@

�h�@�V�F �Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

| �\�Z�ԁE�ω��� |

�\�Z�ԁE�ω����{�� �\�Z�ԁE�ω����{��

�\�Z�ԁE�ω�����t�� �\�Z�ԁE�ω�����t��

�\�Z�ԁE�ω��������� |

|

|

16�ԁE�ω����^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �ʉe�������Ă݂�Έ�˂̐� ���ׂ��̂����₨���Ȃ� |

�@ |

|

|

|

|

�\���ԁE����� |

|

|

�\���ԁE��ˎ� �\���ԁE��ˎ� �\���ԁE��ˎ��{�� �\���ԁE��ˎ��{�� �\���ԁE��ˎ���t�� �\���ԁE��ˎ���t��

JR�{���w�i�ӂ��イ�����łȂ��A ���������E�Ɠǂށj

JR�{���w���瓿���֖߂�o�X�ŏ\���ԉ��R���������B |

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)4��1�� |

| �Q�q�o�H |

�l�����\��������������F6����

(�h��)���`�o�X�ĎR������7:25�`7:35��䒆7:45�`8:27��{�D���O���`13�ԑ�����`14�ԏ�y���`15�ԍ������`16�Ԋω����`��ˎ��ցB

��ˎ��̎�h��̎R��͂����Ƃ�����蕐�Ɖ��~�̂悤��������͖I�{��ˎ傪��i�������́B��t���̒��ɂ����˂͍O�@��t�����ݐ��s���ō����Ă������l�ׂ̈Ɍ@������˂Ŏ����ƂȂ��Ă���B�O�Ԏ��ɂ������悤�Ȉ�b�����邪�A���̈�˂������̎p���f���Ă����Ɖf��Ζ����ʼnf��Ȃ���ΎO�N�̊Ԃɕώ�������Ƃ���Ă���B���Q��O�ɐÉ�����ɂ��ꂩ��̈ړ����������B

����́A�����s���̎D���͂����ŏI���d�Ԃň�x�����ɖ߂�A�����w����o�X�ɏ���ď\���ԁE���R���Ɍ������B

�[�o���I���čŊ��JR�{���w�܂ŕ����A12:09���̓����s���d�Ԃɏ��B

|

������̗��j�E�R��

7���I�㔼�̔��P����́A���V�ȓ��{�������n�����ꂽ�����ŁA���ߐ����悤�₭�萶���āA���g�̍��ɂ����i�������ꂽ�B���̍��i�ɗאڂ��āA�V���V�c�i�݈�673?86�j�����蓹��Ƃ��Č��������̂���ˎ��ł���A�����̎����́u���Ǝ��v�ł������Ƃ����B����͍L�������l���A�����Ɏ��������̂ق������\��V���ւ�s��Ȏ��@������A�������ɂ߂��Ɠ`�����Ă���B�{���́A��t�ڗ����@�����呸�Ƃ��鎵���̖�t�@�������ŁA�������q�̍�Ɠ`�����A�܂��A�e���̓����E������F���͍s���F�̒����Ɠ`������B�̂��O�m6�N�i815�j�ɍO�@��t�������̑�����q�ނ��߂ɖK�ꂽ�Ƃ��A�w�ɑ�����1.9���[�g���̏\��ʊω������Ĉ��u����Ă���B���̑��́A�E��Ɏ���A����ɘ@��}�������r���������p�`�ŁA���݁A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B��t�͂܂��A���̑������s������萅�ɔY��ł���̂�����݁A����̎���ň�˂��@�����Ƃ���A���ɂ��Đ������N���o�����B�����ŕt�߂��u��ˑ��v�Ɩ��t���A�������u��ˎ��v�ɉ��߂��Ƃ����B

�����A��k������ȍ~�̎��j�͌��ς���B�܂��厡���N�i1362�j�A�א엊�V�̕����œ��F���Ď����A�����œV��10�N�i1582�j�ɂ͎O�D���ۂƒ��@�䕔���e�Ƃ̐킢�ł���Ђ��Ă���B�]�ˎ���ɖ{�����Č����ꂽ�͖̂���4�N�i1661�j�ł������B�@������t�@���͑S���ł��������A����ŁA���������Ȃǂ̊J�^�ɐM�������B

��ˎ��̌��ǂ���

�ʉe�̈�ˁF��t���@�����`���̈�˂ŁA�`������Ŏ����̎p������Ζ��a���ЁA����Ȃ�������3�N�ȓ��̖�Ђɒ��ӂ���B

������t�F�Α��̑�t���Łu����t�v�Ƃ�������B5���A7���ȂǂƓ����������ē��Q��������v����Ƃ�����B

�m����F���g10��ˎ�E�I�{��d�������J�ʓ@����ڒz����i������B

�@�@�h�F�^���@�P�ʎ��h

�{�@���F������t�@��

�J�@��F�V���V�c

�n�@���F���P2�N�i673�j

�^�@���F����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��779-3118

�����������s���{����˖k���~80-1

�d�@�b�F088-642-1324

���ԏ�F����30��E�}�C�N���o�X5��E��^5��ߑO7����?�ߌ�5���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

|

|

17�ԁE��ˎ��^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �q�߂邻�̕���̉��R�� �K�炢���������Ƃ͂��炶�� |

�@ |

|

|

|

|

�\���ԁE���R�� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)4��1�� |

| �Q�q�o�H |

�l�����\��������������F6����

(�h��)���`�o�X�ĎR������7:25�`7:35��䒆7:45�`8:27��{�D���O���`13�ԑ�����`14�ԏ�y���`15�ԍ������`16�Ԋω����`17�Ԉ�ˎ��B

JR�{������12:09�`12:21JR�����܂ŐÉ�����ƎO�l�œd�Ԃɏ��B�����w�O���珬�����s�c�o�X����12:45���ɏ��\��B�����͐É�����͉w�߂��́u�Z���t���ǂ��܁v�ւ����̓Z�u���C���u���Ńp�����A�o�X����ŐH�ׂ�B12:45�o�X���Ԃ��肬��ɐÉ�������点�đ����ċA���Ă���B��40���Ńo�X�͉��R�������ɓ����B�����Ė�20�����R�̒����̂����ɒ����B���̎��͍O�@��t�̂��ꓰ�E�ʈˌ�O���䔯���ꂽ�Ɠ`�����邨�����{���E�Ɏc���Ă���B���Q�肵����A�����ŋx�e���Ă���ƁA�n���̎Q�q�q�̂��v�w���b���������邵��ׂ��Ă��钆�ŁA�`�o�������ɍs���r�����̋߂���ʂ������ƂȂǘb���Ă��ꂽ�B��������\��Ԃւ̂ւ�듹�͌�����Ȃǒʂ�̂���������ĕs�ʂɂȂ��Ă��Ă����ԉI���ԓ�������˂Ȃ�Ȃ��c�O�������B

|

���R���̗��j�E�R��

�������s�x�O�̏������R�̎��т��S�n�悢�A���w��̕��v�n��ɂ���B���N�����ǂ�ƁA�n���͐����V�c�i�݈�724?49�j�̒���ɂ��A�s���F�����n���āA�����́u����R�����@�������v�ƍ������B�{���ɂ͍s���F����t�@���������Ĉ��u���A�Ж�u���~�����l���̓���ł������B�\��ԗ��Ɍ������ĉ���u�Ԑ܂��v�Ƃ����₩���ɂ́A���������邱�Ƃ͋�����Ă��Ȃ������̂ł���B����N�ԁi782?806�j�ɂȂ��āA�O�@��t�����̎��ŏC�s�����Ă�������Ƃ����B��t�̐���E�ʈˌ�O���]��̑P�ʎ�����K�˂Ă����B�����A���͏��l���A��t�͎R��߂��̑�ɂ������17���Ԃ̔�@���C���A���l���ւ̋F��𐬏A���ĕ�N���}���邱�Ƃ��ł����B�₪�ĕ�N�͒䔯�����āA���̔����[���ꂽ�̂ŁA��t�͎R���������u��{�R���R���v�Ɖ��߁A���������Ĉ��u����u�䂪�肢�͖��������̏O���̓���������v�Ɛ���ꂽ�B�O�m5�N�i814�j����̂��ƂƓ`������B

���́u�V���̕��v�ŏĎ����Ă��邪�A�]�ˎ���ɂȂ��Ĉ��g�ˎ�̔�������Ĕɉh���A���݂̖{�����t���͕����A�����N�ԁi1804?30�j����Ɍ������ꂽ�R�����錚�����ł���B�����ɂ͋ʈˌ�O���J�鏬��������A��N�ɍF�{�������āA��t���A�������u�т��v�́A���̓V�R�L�O���ɂ��Ȃ��Ă���B��N��炢��������t�̂����낪�A���܂��h���Ă���悤�Ȏ��ł���B

���R���̌��ǂ���

�ʈˌ�O�̒䔯���F��t���̎�O�B�u��t�����䔯���v�̐Δ�Ə����Ȃ����������A�܂��A��t��Ɠ`������u�������v�A��N�̔��̖т����u����Ă���B�O�@��t���F��t���璤���������ŁA���݁A��t���̖{���Ƃ���Ă���B�u���`�o�㗤�̒n�v�Δ�

�F�����̎R���ɂ���A�߂��̐_�Ђɋ`�o���|�����������������Ă���B

�@�@�h�F����R�^���@�@�@�{�@���F��t�@��

�J�@��F�s���F�@�@�n�@���F�V���N�ԁi729?749�j

�^�@���F����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��773-0008�@�@�������������s�c�쒬�����R���J40

�d�@�b�F0885-33-1218

���ԏ�F����20��E�}�C�N���o�X5��E��^4��ߑO7��?�ߌ�5�� �E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

| �����w����o�X�ŏ\���ԁE���R���� |

|

| ��t�����䔯�� |

|

| �\���ԁE���R���{�� |

|

|

|

18�ԁE���R���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �������Đ��̂��܂��̂킪���] �O���̏M�ɏ��Ă������ |

�@ |

|

|

|

|

�\��ԁE���]�� |

|

|

�\��ԁE���]����O�́u�É�����v �\��ԁE���]�� �\��ԁE���]�� �\��ԁE���]���{�� �\��ԁE���]���{��

�\��ԁE���]���@�u�����t�ނ̏��v������ �\��ԁE���]���őł��~�߂�JR���]�w���瓿���w�ɖ߂�B �\��ԁE���]���őł��~�߂�JR���]�w���瓿���w�ɖ߂�B

|

| �Q�q�� |

2013�N(����25�N)4��1�� |

�Q�q�o�H |

�l�����\��������������F6���ځ@�@(�h��)���`�o�X�ĎR������7:25�`7:35��䒆7:45�`8:27��{�D���O���`13�ԑ�����`14�ԏ�y���`15�ԍ������`16�Ԋω����`��ˎ��`JR�{��12:09�`12:21JR�����`�������s�c�o�X����12:45�`13:25���R���O�`18�ԉ��R���`19�ԗ��]���ցB�@�@�\��ԁE���]���͍��x�̂ւ��Ō�̂����ƂȂ����B�@�@�\���Ԃ���͈ꎞ�Ԃ��܂�Œ����B�����ɓ���O�É�����͋߂��̌����Ŗ�h������Ƃ����ďꏊ�T���ɍs���Ă��邪�����ꏊ�͌����������낤���B�@���]�������x�̕H�Ō�Ȃ̂ŎQ�q�菇����蒚�J�ɂ��Q�肵�I����B�{�����ɂ́u�����t�ނ̏��v�ƂȂɂ����ǂ남�ǂ낵�����O�̂���������֏����Ƃ����鏊�ȂɂȂ��Ă���B�������ƎאS�������Ă���l�͂���߂����������i�߂Ȃ��Ƃ����B�̂̂��H����͖{���ɂ����M���āu���֏������v�ƈ��S�����������B���Q����ς܂���ƐÉ�����������u�����ł��ʂ�ł��B��ϊy���������ł����肪�Ƃ��������܂����B�v�Ɛ���������Ɨ���������o�����������߂ė܂��ׁu�����炱�������b�ɂȂ�܂����B�v�Ƃ�������킵���c�ɂ������ʂꂷ��B���ꂩ��ނ�50���]�藷�������̂��낤�A�ǂ��������ɂƂ��F�肷��B

���]������JR���]�w�͒����߂��A���l�w���B�z�[���ŏ\��Ԃ̋g�엷�قɓ��h���ւ�낱�낪�����������ԏo���������ƍĉ��B���܂�̕��������Ɂu�X�[�p�[�}���v�ƌĂ�ł����l���B�ꏏ��14�F13�̓d�Ԃɏ�蓿���ɒ����܂ł��낢��b���������B�{�E�̂��V����ŁA��ォ�牽�x�������ւ������Ă��邻���ł����܂ł̊e�����̏Z�E�̂��Ƃ�ւ��h�̂��ƂȂǂƂĂ��ڂ����K�C�h�u�b�N�ȏ�̏����R�����Ă����B�@�����ɒ����z�e���͉w�ԋ߂̃r�W�l�X�z�e���B�@�@�l���H����ڂ͂����ŏI���B

�Z���ڂ̕��s��31955���@20.7�q�@

JR���]�w14:15�`����15:00���@�@(�h��)�A�O�l�X�z�e�������@

���H�t�c�C��3400�~(���ʃv����)x2 �Q���B

�i�]�k�j

���̃z�e���Ŏv��ʏo�������������B

�����A���H��Ƀ��X�g��������z�e�����r�[�ɏo���Ƃ���ŁA�Ȃ�Ɠ��ŕʂꂽ�I�[�X�g���A�N�ƃI�����_���N�ɂ�����ĉ���B��l�͕��������č����͏\���Ԃ���\���Ԃɍs���r�������ɏh�������������B��܂��̐��������đ���o���B���18�E19��\���葁�����ꂽ�̂ō����͓����s�����ό�����B

|

���]���̗��j�E�R��

����R�^���@�̕ʊi�{�R�B�u�l���̑��֏��v�Ƃ��Ďl�����\�������̍��{����Ƃ����A�܂��u���g�̊֏��v�Ƃ��Ă��m����B���N�ɂ��ƁA�����V�c�i�݈�724?49�j�̒���ōs���F�ɂ���đn�����ꂽ�B�����ɂ��s���F�������c�@�̈��Y���F�邽�߁A�O�����Ƃ���5.5�Z���`�قǂ̏����ȉ����́u�q���̒n������v�������B������u�����n����F�v�Ɩ��Â��Ė{���ɂ��A���������������Ɠ`������B�O�m6�N�i815�j�A�O�@��t��������K��A���̂��{����q�����B��t�́A���܂�ɏ����Ȃ��{���Ȃ̂ŁA�㐢�ɂȂ��Ď����鋰�ꂪ����ƁA����꓁�O������ĐV���ɑ���1.9���[�g��������傫�ȉ����n����������A���̑ٓ��ɍs���F�����������{����[�߂�ꂽ�B���̂Ƃ��Ɏ������u���]���v�ƍ������B�����͌��ݒn��萼��400���[�g���قǎR���̌i���n�ɂ����āA��������������������ł������Ƃ�����B�u�V���̕��v�i1575?85�j�ł͗��]���������ꂸ�A��œI�ȑŌ������B�����{�������͊�������Ƃ�Ă���B�̂��A���g����ˎ�E�I�{��Ɛ����̓Ă��A�˂������A���݂̒n�Ɉڂ��čČ����ꂽ�B�܂��A���a49�N�̏j�Z�̍Ђɂ����{���͋~���o����Ă���B���a52�N�ɍČ����ꂽ�{���̊i�V���i286���j�́A�����|�p��w�̋������ɂ��Ԓ������Ȃǂ��`����Ă���A�ω����̊G�V��ƂƂ��ɏ��a�̓��{����\���镶�����ł���ƍ����]������Ă���B���`�́u�߉ގO���}�v�́A���̏d�v�������w��i�ł���B�@���ȐS���ق��֏����̔��ʁA�u�q���̒n�����v�u���]�̒n������v�Ɛe���܂�Ă���B

���]���̌��ǂ���

���t�����̏��̍������F��t���E��ɂ��鏬�K�B�s�`�����������Ƃ����������̎��Ɍw���������ƁA�����̔��̖т��t�����A���̏��Ɋ����グ���Ďc�����Ƃ����`���̂����B

���담�F���̎�O�B�s���F������ɈÎ����������Ɠ`�����鋴�B

�@�@�h�F����R�^���@�@�@�{�@���F�����n����F�@�@�J�@��F�s���F

�n�@���F�V��19�N�i747�j�@�^�@���F����@�������с@����܂����@���킩

�Z�@���F��773-0017�@�������������s���]���ᏼ13�d�@�b�F0885-37-1019

���ԏ�F����30��i300�~�j�E�}�C�N���o�X5��i1000�~�j��^6��i1000�~�j

�e��� �E���ɖ������ԏꂪ����@�@�h�@�V�F200�l

�t�q�k�Fhttp://www.tatsueji.com/�@�@�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

|

19�ԁE���]���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �������߂̗т�����ׂɂ� ��t�����܂��n����� |

�@ |

|

|

|

|

|

|

��\�ԁE�ߗ��� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2014�N3��24���i����26�N3��24���j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q��ځ@3��24���`4��4���@

13���Ԃ�20�ԁ`36�Ԃ����q�@

�����

2014�N3��23���i���j20�������f�B�Y�j�[�����h�o�X�^�[�~�i�����̃R�g�o�X�i�Օ��d�S�o�X�j�[��ւœ����Ɍ������B�o�X�̓v���~�A���V�[�g�ƃo�X��Ў�����3��ȂŊ����������B140�����N���C�j���O�͑���L���ƐQ��ɂ͏[���̍L�����������B

��s�@�͈���ڂ̍s�����ߌォ��ɂȂ��Ă��܂����A�������o�X�͓����ɑ����U�����Ȃ̂ň���t���Ɋ��p�ł���Ƃ������ƂŐ[��o�X�ɏ���čs�����v�f�Ƃ͑S���Ⴄ�n���̈�����҂��Ă����B�V�h�o�R�œ����������H�`�_�ˁ`�W�H���`�����w�܂łU�V�O������Ԏ��Ԃ͂P�O���ԁA�������Q�ċN���鍠�ɓ����ɒ����Ǝv���Ă������A�قƂ�ǖ��ꂸ���x�Q�Ԃ�����������Ƃ��낤��ɂ��̏�Ȃ��B����ƂU���R�O�������邪���������ʂ蓿���w�O�ɓ����B�[��փo�X����J������ē����w�O�T�ԃo�X���ꂩ��U�F�T�O�����s���ɏ���1���Ԑ����o�X��ʼn��ԁB�����ŕH�ߑ��ɒ��ւ���B���ւ��Ă���Ƌߏ��̂������݂����2�����Ă��ڑ҂����Ă����B�o���O���炨�ڑ҂��K�悪�����A���悢��o�����B�C�����͓V�C�̂悤�ɓ��{����D�D�D�������A

���̂��ƒn���̕H���҂��Ă���Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B���N�̕H�͂P�X�ԂŏI����Ă����̂ō���͂Q�O�ԎD���ߗю���ڎw���ĕ����n�߂�B�Q�O�Ԓߗю��܂ł͂R�L�����܂�̋��������������o��R�����s���B�����ł͂R�̕H���낪���i��H�j�����肱���̓o�R�������̈�B�@�������o�ĊԂ��Ȃ��W�]���J���ē��}������B�@�ŏ��ɂ��Q�肷��Q�O�ԁE�ߗю��̎��Ɍ������Q�P�ԁE�嗴���͗y���ޕ��̎R���Ȃ̂��B���[���Ƃ��������B�H���낪���ƌĂ��R�����ԓo��A����̕H�ŏ��̂����A�l�������P��/�Q�O�ԁE�ߗю��ɓ����B�Q�x�ڂ̎l���H�̍ŏ����ŎQ�q����B�ߗю�����Q�P�ԑ嗴���ւ͖��H���낪���̓�H���z���Ă����B

|

�������̗��j�E�R��

�W��550���[�g���̘h�����̎R���ɂ���A�����I�B��W�H�̎R��Aꡂ��ɑ����m�]�ł��镗�����Z�ȗ�R�������ł���B�����N���悤�ȘV���A�w�⏼�̋����Q�����Ă���A����͐�捂Ȃ��痲���̖ʉe�����̂���B���`�ɂ��Ɖ���17�N�A�����V�c�i�݈�781?806�j�̒���ɂ��A�O�@��t�ɂ���ĊJ�n���ꂽ�B��t�����̎R�ŏC�s���Ă����Ƃ��A���Y2�H�̔��߂�����邪��闃���Ђ낰�ĘV���̂������ɕ����~��A�����ȉ����̂��n���������삵�Ă����B���̏�i�����Ċ��삵����t�́A�߂��ɂ�������ō���90�Z���`�قǂ̒n����F�����A���̑ٓ���5.5�Z���`���炢�̉����̒n�������[�߂Ė{���Ƃ��A������ߗю��ɂ����Ƃ�����B�܂��A�����̎R�e���C���h�Ŏߑ������@�������Ɠ`�������h�R�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���A�R���́u��h�R�v�ƒ�߂�ꂽ�B�ȗ��A���̕���V�c�A����V�c�A�~�a�V�c�Ɨ��V�c�̋A�˂��Ă��A�܂���������`�o�A�O�D�����A�I�{��Ɛ��Ȃǂ̕����ɂ��[���M����āA���������̏C�z�⎛�̂̊�i��������Ȃǎ��^�͑傫���h�����B���g��т̎������ɑ��������u�V���i1573?92�j�̕��v�ɂ��A�R���̓�ɂ��邽�߂����Ƃ�Ă���B�u���߁v�u���߂���v�ȂǂƐe���܂�A�R���������厩�R���̂܂܂̎��ł���B

�ߗю��̌��ǂ���

�g��n���E�n����F�����F�{���ŁA���̏d�v�������B�\���J�œ�j�������ɂȂ����D���Ă��ꂽ�`��������B

�ߗсF�߉ނ����ł̍ۂɁA�����o���̗t���߂̉H�̂悤�ɔ����Ȃ����`������A�߉ނ̟��ς����Ӗ�����B

���F��������̔N�����������A�[����H��������11��c���Ă��� �B1���͖�109���[�g���B�������ŌÁB

�@�@�h�F����R�^���@�@�@�{���F�n����F�i�`�O�@��t��j�J��F�O�@��t

�n�@���F����17�N�i798�j�^�@���F����@�������с@����܂����@���킩

�Z�@���F��771-4303 ���������Y�S���Y�������h����14 �d�@�b�F0885-42-3020�@�@�@

���ԏ�F����E�u�[�����@�h�@�V�F�x�ƒ�

�o�T�F�l�����\����������� |

|

|

|

�o�X���~��Đg�x�x����Ƒ��A���ڑ҂ɂ݂�������������B

|

|

| 20�Ԓߗю��R�� |

|

|

| 20�Ԓߗю��E�{���O�̂ɂ͂��߂���̒߂̑� |

20�Ԓߗю��E�{���ւ͔[�o�����̐Βi���オ�� 20�Ԓߗю��E�{���ւ͔[�o�����̐Βi���オ��

|

|

20�ԁE�ߗю��^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�\�O�ԁE���������\�l�ԁE��y��

�\�O�ԁE���������\�l�ԁE��y��

�\�l�ԁE��y��

�\�l�ԁE��y�� �\�l�ԁE��y��

�\�l�ԁE��y�� �\�l�ԁE��y��

�\�l�ԁE��y��

�\�Z�ԁE�ω����{��

�\�Z�ԁE�ω����{�� �\�Z�ԁE�ω�����t��

�\�Z�ԁE�ω�����t��

�\���ԁE��ˎ�

�\���ԁE��ˎ� �\���ԁE��ˎ��{��

�\���ԁE��ˎ��{�� �\���ԁE��ˎ���t��

�\���ԁE��ˎ���t��

�\��ԁE���]��

�\��ԁE���]�� �\��ԁE���]���{��

�\��ԁE���]���{��

�\��ԁE���]���őł��~�߂�JR���]�w���瓿���w�ɖ߂�B

�\��ԁE���]���őł��~�߂�JR���]�w���瓿���w�ɖ߂�B

20�Ԓߗю��E�{���ւ͔[�o�����̐Βi���オ��

20�Ԓߗю��E�{���ւ͔[�o�����̐Βi���オ��