|

|

|

|

|

|

|

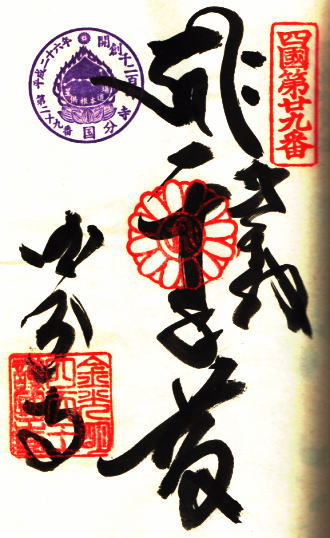

| �����̏�ɂ��ނ��₰�Ɋ≮ �ɐS�����͎��̂��߂Ȃ� |

�@ |

|

|

|

|

|

|

���\��ԁE�������@�@ |

|

|

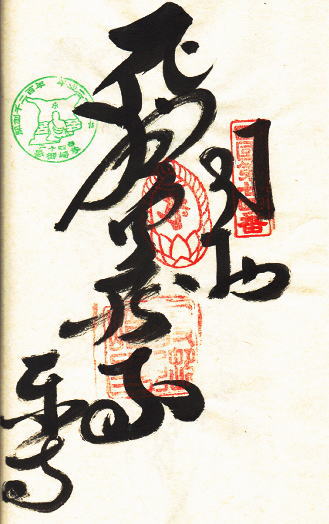

�߉��n�� |

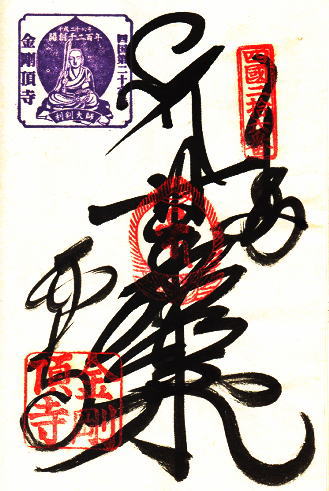

| �Q�q�� |

2014�N3��24���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

3��24�� �����

��ӂQ�O����������[��ւłU�F�S�O�����ɒ����B�R���o�X�₩��}�s�ȎR����o��Q�O�Ԓߗю��ɎQ�q�A���̑�������ڎw���B�߉�삩��R���͖��}�s�ȕH���������B�ߌ�1���߂��ɂ���Ƒ嗴���ɓ����B���̕ӂ���M�͉E���G�ɒɂ݂������B���̃o�X�Ԓ��ł̈�Ӓ��s���R�Ȏp���ł����̂ƈ���ڂ���}�ȎR��������������������낤���B�嗴���Q�q��s�����������Ȃ��玟�̂Q�Q�ԕ������Ɍ������B |

�������̗��j�E�R��

�u���̍���v�Ƃ��̂����B�l���R���̓���[�A�W��61���[�g���̑������R�̎R���߂��ɂ���B����S�N�]�̘V���̕����V��ɂ��т��A�����ɂ͌Ù��̗�C���Y���B�O�@��t��19�̂���A���̐[���̋�������쐼��6���[�g���́u�ɐS�ԁv�Ƃ������ŁA1���Ԃ̋��������@���C�s���ꂽ�Ƃ����`���́A��t��24�̂Ƃ��̒���w�O���w�A�x�ɋL����Ă���A�悭�m���Ă���B���������@�́A�^����S���ՂƂȂ���ł���s�Ƃ����C�@�ŁA��t�N���̎v�z�`���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���B���N�ɂ��Ɖ���12�N�A�����V�c�i�݈�781?86�j�̒���ɂ�蓰������������A�O�@��t���{���̋���F�����͂��ߏ��������Ĉ��u���A�J�n�����B�R���͏C�s�n�̎ɐS�Ԃ���A�܂������͏C�s���̑�t����삵���嗴�i���_�j�ɂ��Ȃ�ł���B

�c���═�Ƃ̑��M�������A��������̌���ɂ͎q�@12���������قǂɉh���Ă����B�����A�u�V���i1573?92�j�̕��v����͓�����Ȃ������B�܂��A�]�ˎ���ɂȂ��Ă��т���Ђ��A�r�p�̓r��]�V�Ȃ�����Ă��邪�A���̓s�x�Ƃ��̔ˎ�̕ی�������Č�����Ă���B�m����͊��q����̌����ŁA���̓����͍]�ˎ���ȍ~�ɕ������Ă���B�l������҂ɂƂ��āA���w�̓�ł��������̎R�x���@�Ƀ��[�v�E�G�[���J�ʂ����͕̂���4�N�ł���B�k���ł́A�����̒��ԏꂩ��⓹��o��̂�30�����v���Ă����B1,200�N�̂ނ����A��t�̏C�s��������̂��锗�́A���i�����Ȃ����Ù��ł���B

�������̌��ǂ���

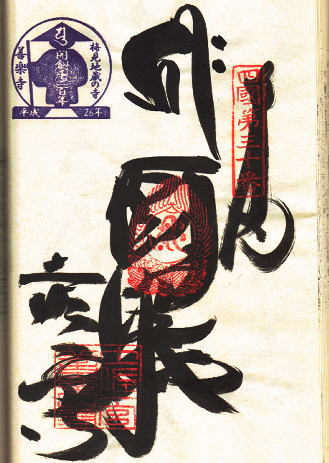

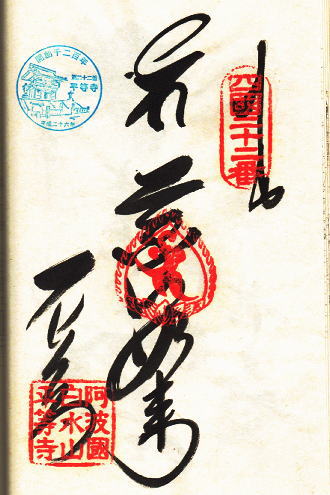

�ɐS�ԁF��������k���\�ܕ����炢�B��̏�Ƀu�����Y���́u�������C�s��t���v���������ɍ����Ă���B�ɐS�́u�̐g�v�̈ӂŁA��t�̋C��������������B

���[�v�E�G�[�F�S��2,775���[�g���Ő����{�Œ��B101�l���A���v���Ԗ�10���B

���F��k������B18��c���Ă��邤���A11��������������w��B

�@�@�h�F����R�^���@ �{�@���F����F�@�J�@��F�O�@��t

�n�@���F����12�N�i793�j

�^�@���F����@�̂��ڂ��@�����Ⴕ����@���肫��܂�@�ڂ�@���킩

�Z�@���F��771-5173����������s�������R2�@�d�b0884-62-2021

���ԏ�F

(1) ���[�v�E�G�[���p�̏ꍇ����150��E�}�C�N���o�X�A��^ �e10��e�I���E����

(2) ���[�v�E�G�[�𗘗p���Ȃ��ꍇ �@���ʂ̂� 50�� �A�I���E500�~

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

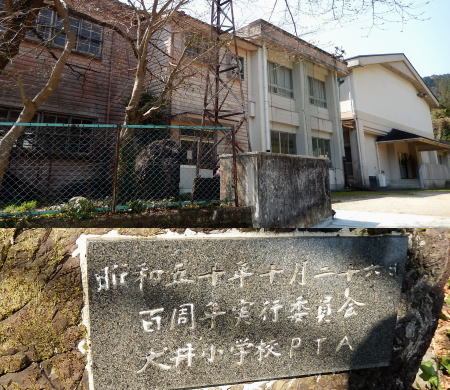

��䏬�w�Z�ŋx�e |

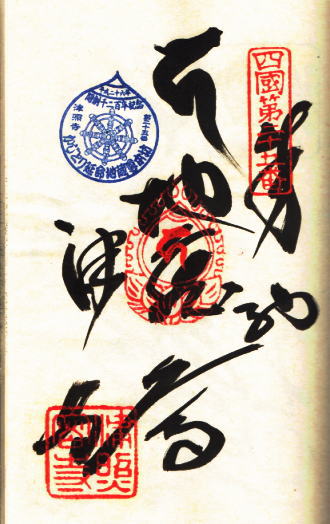

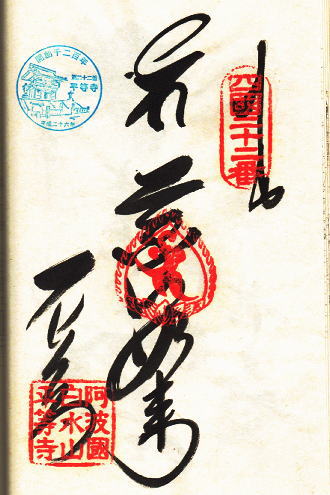

21�ԑ����� 21�ԑ����� |

21�ԑ������͐��̍���Ƃ��Ă�� 21�ԑ������͐��̍���Ƃ��Ă�� |

|

|

21�ԁE�������^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

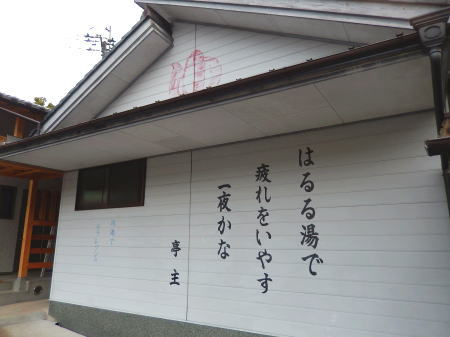

| �����ɂւ��Ă̂Ȃ��ƕ������� ���痊���������Ƃ��݂� |

�@ |

|

|

|

|

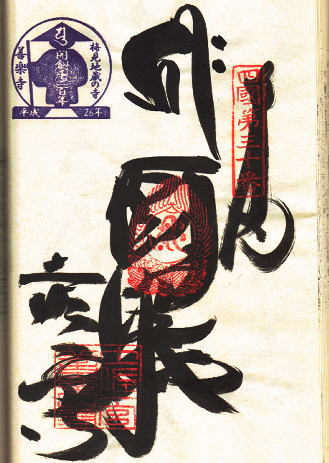

���\��ԁE������ |

|

|

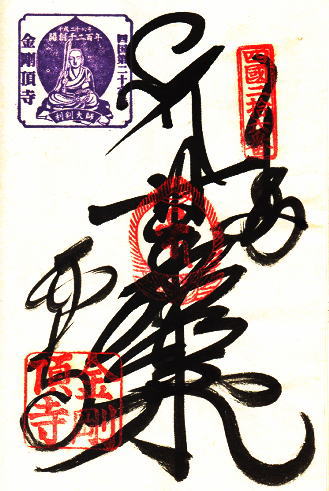

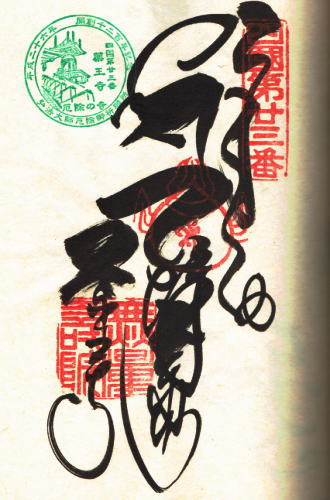

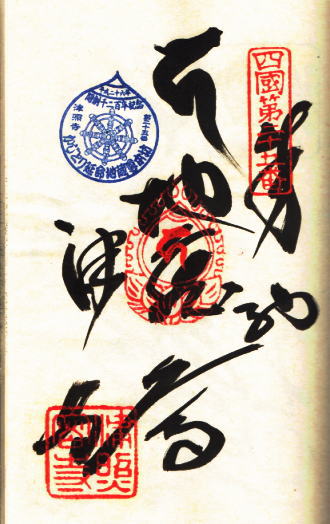

22�Ԙe���H�h�w�R���ԁx 22�Ԙe���H�h�w�R���ԁx

|

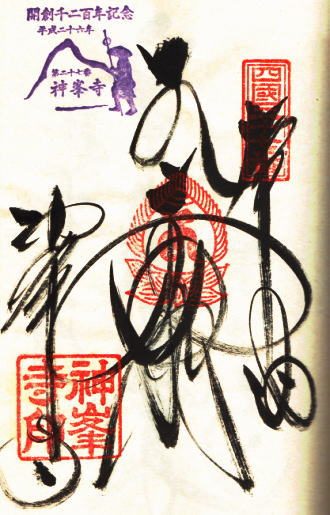

| �Q�q�� |

2014�N3��25���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

3��25�� �Q����

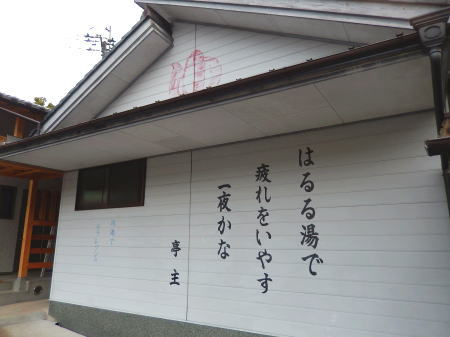

�嗴�������Q�肵����Q�Q�ԕ������ւ͖�P�Q�`�P�R�`�B�Ђ����������M�͕G�̒ɂ݂������Ĉ�������悤�ɂ��ĕ��i�̔������炢�̃X�s�[�h�łȂ��Ȃ��i�܂Ȃ��B���Ɂw���̉w�킶���x��̏����ȓ��ł͓o���͑���������Ȃ��A�����b�N���O�����Ĕw���ƑO�Ƀ����b�N�������Ă�����B��𗼎�Ɏ������Ĉ������������i�ށB���Ƃǂ̈ʂ��邾�낤���A�^�N�V�[���Ăڂ��ɂ��R���̒��ł͖����Ȃ̂ŕ��������Ȃ��B������ꂩ���Ă��ē�l�����E�ɋ߂���Ԃł���Ɠ��̒��_�ɒ����B���蓹�͓o��ȏ�ɐh�����ʼn��x���]�т����ɂȂ�Ȃ������������_�ɂ��Ȃ��牺���Ă����B����Ɨт̂ނ����ɖ��Ƃ̉����������Ɍ����n�߂��B�������܂��h�͂����Ԑ�̗l�q�B�P�V���߂����B�������獡��̏h�w�R���ԁx�ɓd�b����B����ƎR�����Ĉ�ʓ��ɓ��邪M�̑��͂����i�܂Ȃ��B�����֏��^�g���b�N���ʂ肩���萺�������Ă���R���Ԃ��悭�m���Ă���n���̐l�ŏ���Ă����Ȃ����Ɗ��������t�B�n���ɕ��Ƃ͂܂��ɂ����������ƂƎv���B�H�h�w�R���ԁx�ɂ͗[���U���߂��ɓ����BM�͌C���ʂ��ŁA�킸���ȍ����̂�����͂Ȃő����オ��Ȃ��قǔ�ꂫ���Ă����B�����ɒʂ���|�ꂱ�ށB����Ɨ��߂ɒ��ւ��Ă����C�ɂ͂���B�V���̂悤�ɋC���������B�����C����o�ė[�H�͐�ɐH�����ς܂������H�����������G�k�ɉԂ��炢�Ă����B���܂�̔�J�ɘb�̗ւɂ����炸���������łӂƂ�������ĉ��ɂȂ�B |

�������̗��j�E�R��

�O�@��t�����̒n�ł��C�s�݂̂���ɂT�F�̗�_�����Ȃт��A���̒��ɉ����̞���������܂����B��t�����삵�ĉ��������Ɩ�t�@���̑���������Č������l���ɋP�����̂ł��B��t���������������������ߏ�ň�˂��@��ꂽ�Ƃ���A���̂��Ƃ����������N�����܂����B���̗쐅�Őg�𐴂߂�ꂽ��t�͂P�O�O���̏C�s�̌�ɖ�t�@���������ݖ{���Ƃ��Ĉ��u���A�l�X�������ɋ~�ς����悤�ɂƂ̊肢�����߂ĎR���𔒐��R�A���������ƒ�߂�ꂽ�̂ł��B�Ȍ�A���͑�K�͂ɉh���܂������V���N�Ԃɒ��@�䕔�̕��ɂ���ďĎ����A�]�ˎ��㒆���ɍċ�����Č��݂Ɏ����Ă��܂��B��t����Ō@��ꂽ�쐅�͒j��̍����ɂ���A�ǂ�ȓ��Ƃ�ɂ��͂�邱�ƂȂ�����ƗN���o�Ă���܂��B���݂͖��F�����ŁA���a�ɂ����u�O�@�̗쐅�v�Ƃ��đS���ɒm���Ă��܂��B�e�킪�p�ӂ���Ă���̂Ŏ����A�邱�Ƃ��ł��܂��B�i�e���200�~�j

�������̌��ǂ���

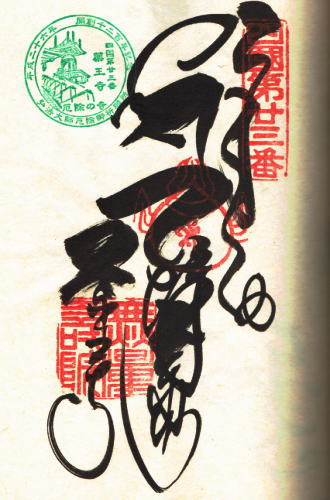

���ԁF�R��̔��Ԃ���[����Ă���܂��B�吳�E���a�̎���Ɉ�҂Ɍ������ꂽ���̕s���R�Ȑl��������n�߁A���̎��ŗ쌱�����������đ������������ߋL�O�Ƃ��ĕ�[���ꂽ���̂ł��B���̎��͓��Ɍ��r�ɗ쌱���炽���Ƃ����Ă��܂��B

�{���̓V��G�F�{���̓V��ɂ͂�������̑���`�����V�������邱�Ƃ��ł��܂��B�����N�����o�������ł��N�₩�ȐF�ʂ�����Ă��܂��B

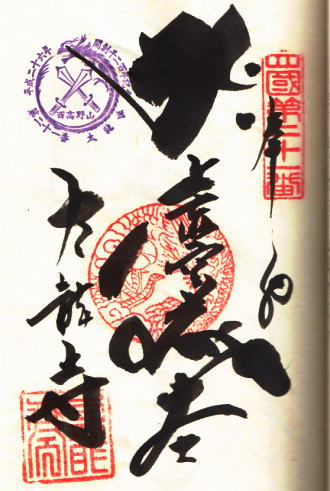

�@�@�h�F����R�^���@�@�{�@���F��t�@���@�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�O�m5�N�i814�j

�^�@���F����@���낱��@���� �܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��779-1510����������s�V�쒬�H�R177�@�d�b0884-36-3522

���ԏ�F���ʎ�30��E�}�C�N���o�X�A��^5��ߑO7��?�ߌ�5���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\����������� |

|

|

22�ԁE������ |

22�ԁE������ |

|

|

|

|

22�ԁE�������^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �F�l�̕a�݂ʂ�N�̖� �ڗ��̖���������܂��܂� |

�@ |

|

|

|

|

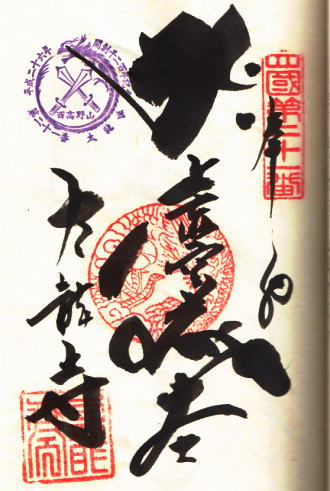

���\�O�ԁE���� |

|

|

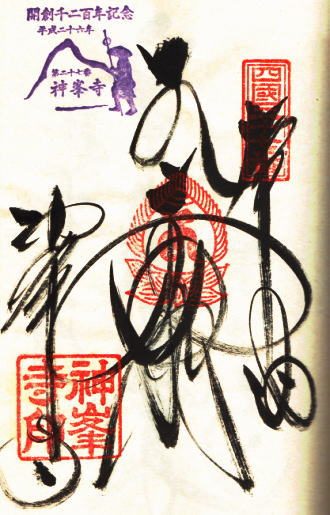

���˓��C/�I�ɐ��������23�Ԃ�

23�ԁE��

23��/��.�j�⏗����オ�苫����

|

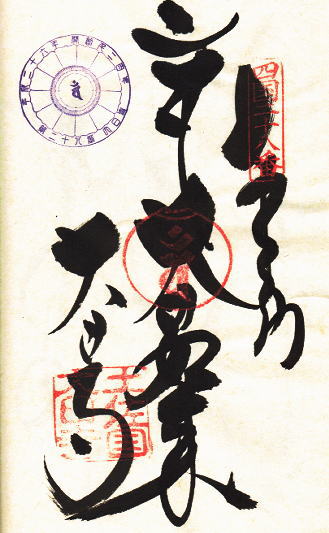

| �Q�q�� |

2014�N03��25���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

3��25�� �Q����

����̔�ꂪ�c�葫�ɕs�����������̂� �V��w����R��w�܂œd�Ԃɏ��B�c��̕l�l�C�݂�M�̑��̋���m�F���Ȃ�������������B�v���������Ă��������������Ȃ��Œ��ӂ��Ȃ�������A���a���܂œd�Ԃɏ��B��\�O�ԁE���ɎQ�q����B����/�j��͂��Ȃ�}�ȐΒi�ŁA�P�~�ʂ�u���Ȃ���o�镗�K������Βi�͂P�~�ʂł����ς��BM�̑����C�����Ȃ���Βi�͖����o��{���ցB�A��ɖ�O�ɂ��������i���A�蓒�j�ɓ���B��ꂽ�̂ɉ���͂��肪�����B

|

�����̗��j�E�R��

�u���S�̓���v�Ƃ����鈢�g�Ō�̗��B����R�^���@�̕ʊi�{�R�ł�����B����̎��@�Ƃ��Ă͑S���I�ɗL���ŁA�u�₭�悯���v��n���Ė{���Ɍ������ŏ��̐Βi�́A�u�����v�Ƃ�����33�i�A�����}���z�̐Βi�u�j���v��42�i�ŁA����ɖ{������u��_���v�܂ł͒j���́u�җ���v�ƌĂ��61�i����Ȃ��Ă���B�e�Βi�̉��ɂ́w��t�{��o�x�̌o���������ꂽ�������ߍ��܂�Ă���A�Q�q�҂�1�i���Ƃɂ��ΑK�������Ȃ���o����i��������B���N�ɂ��ƁA�����V�c�i�݈�724?49�j�̒���ɂ���čs���F���J�n�����Ƃ���Ă���B�O�m6�N�i815�j�O�@��t��42�̂Ƃ������ƏO���̖�����F�肵�Ĉ꓁�O�炵�A���t�@�����������Ė{���Ƃ���A����̍��{�F�莛�Ƃ����B��t�́A���̖���{���̌�����V�c�A����V�c�A�~�a�V�c��3��ɑ������őt�サ���Ƃ���A�e�V�c�͌����A�˂��A����̒��g�������Ċ����Ƃ���Ă���B

�����l�N�i1188�j�A�Ђŏ������Ď����Ă��邪�A���̂Ƃ�����{���́A��������Ȃ����ы���A���̉@�E�ʐ~�q�R�Ɏ�������B�̂��ɍ���V�c���������Č����ĐV������t�@�������J�ዟ�{����ƁA���Ă����{�����Ăь�������Ė߂�A�������ɐ~�q�ɓ���ꂽ�Ɠ`������B�ȗ��A�u��������t�v�Ƃ��Ĕ镧�ɂ���Ă���B�����ɂ͋g��p�����w��钟�x�A�i�n�ɑ��Y���w��C�̕��i�x�ɓo�ꂵ���Δ肪����B

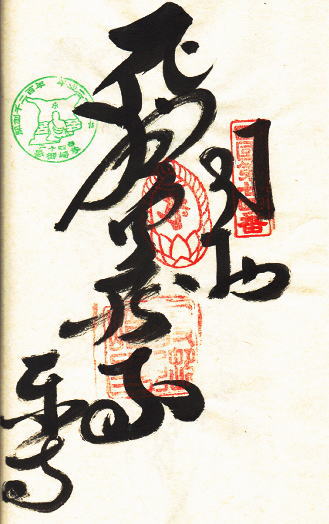

���̌��ǂ���

��_���i�䂬�Ƃ��j�F����29���[�g���̘O�t�B������l�p�A�������~���`�ň�d�̓��B�V�ƒn�̘a��������w��_�o�x�̋����Ɋ�Â��A�����Ɍܒ��̑��ւ����B

�����ΑK�F���ΑK�������Ȃ��炨�Q�肷��ƁA�g�ɍ~�肩�����������Ƃ����B

�x��t�F�{������B���W�E�����܂쐅�ŁA�x�a�Ȃǂ̏��a�Ɍ����Ƃ����B

�@�@�h�F����R�^���@

�{�@���F���t�@���i�`�O�@��t��j

�J�@��F�s���F

�n�@���F�_�T3�N�i726�j

�^�@���F����@���낱��@����܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��779-2305

�������C���S���g�����͓����O285-1

�d�@�b�F0884-77-0023

���ԏ�F����350��}�C�N���o�X�A��^10��ߑO7��?�ߌ�5���E����

�h�@�V�F100�l�@�h�V��p�d�b�F0884-77-1105

���@��F������L��@�h�V�� �d�b�F0884-77-1126

�t�q�k�Fhttp://www1.ocn.ne.jp/~yakuouji/

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

23�ԁE���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �����̏o�łʂ���� �������炫�����͂Ȃǂ�����܂� |

�@ |

|

|

|

|

���\�l�ԁE�Ō�莛 |

|

|

23�Ԃ���24�ԍŌ�莛�܂�77�`�͂��̓��ɏh��

�O�@��t���C�s������~�l�A �O�@��t���C�s������~�l�A

23�ԍŌ�莛 23�ԍŌ�莛

�Ō�莛�̐�Ɏ��˖����� |

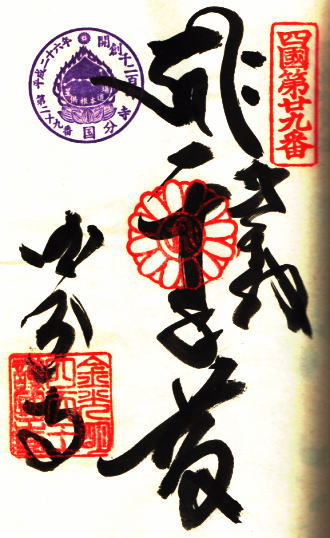

| �Q�q�� |

2014�N03��26���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

3��26�� 3����

�l���H�Q�x��11���R��������23�Ԃ���24�Ԏ��˖��E�Ō�莛�ցB������M�̑��̏�Ԃ��l�������������Ȃ��̂œ��a���`����܂œd�Ԃňړ�����B����w���甪�┪�l�̊C�̕H�����z���ԊO�D���I��t�ɗ������BM�͑��̒ɂ݂��܂��c���Ă���B�I��t�Ŋ�̎I���w����C���w�܂œd�Ԃɏ��C������܂������n�߂�B�����̏h����͂���(��)

3��27��

�H�͓������i���S�̓���j���� �����g���l�������m���i�C�s�̓���j�ɓ���B�ԊO�D���������ɎQ�q���āA���m�����m���썪�̌Â��X���݂̕H����i�ݖ썪���n��B

���ˎs����l ���� �ɓ����B��K�̊p�����B�����͂���Ǝ��˖����B3��28��

M�̑��E�G�͂����ԉ��ĕ����̂ɂقƂ�ǎx��Ȃ��قǂɉ��Ă����B����ڂ̕H���낪���ł͐�ɐi�ނ͖̂����ł͂Ȃ����ƒ��~���邱�Ƃ��l���Ă������A��ՓI�ȉ��Ǝv���B���˖��ɋ߂Â��ƎR����

����21�b�̔��F�w�N��t���x���C�Ɍ������ė����Ă���B�Ԃ��Ȃ��Ⴋ�O�@��t���C�s�����Ɠ`������w��~�l�A�x�O�ɓ����B��~�l�A�����Q�肵�Ă����\�l�ԍŌ�莛�̂���R���ڎw���ĎR�ɕ�������B����l����Q�O�`�ȏ������̎R���͌������͂Ȃ����̗͂����Ղ���B��\�l�ԍŌ�莛�Q�q�B���˖�����ցB

|

�Ō�莛�̗��j�E�R��

�u�C�s�̓���v�Ƃ����y���ŏ��̗��B�����m�̔����g�����i�����Ă鎺�˖��̓˒[�ɂ���B�����̂��Ԃ��ɂ�����ĉs�p�ɂȂ���������ʁB���̂����܂��������A��ƊC����̂ƂȂ�P�������铴�A�̎����ŁA���߂����ĕ��J�𗽂��A���������@�̏C�@�ɗ�ސN�E��C�������B����11�N�i792�j�A�O�@��t19�̂���Ƃ���Ă���B���̏ڍׂ́A��t��24�̂Ƃ��̐�q�w�O���w�A�x�Ɏ��̂悤�ɋL����Ă���B

�u�c�y�B���ˍ�ɋΔO���@�J������ɂ��܂��@�������e���@�S�Ɋ�����Ƃ��͖������ɓ���@�������Ƃ炵������ā@��F�̈Ђ������@���@�̖���������c�v�哯2�N�A������A���������N�ɑ�t�́A�����������Ăӂ����ю��˖���K�˂Ă���B���������@�𐬏A�������̒n�ɁA�{���Ƃ��鋕��F�������Ė{���������A�n�����B����V�c���͂��ߗ��V�c�̑��M�������A�܂��A�������{�̎���ɂ͓y���̈������ƂȂ�A�퍑�E�]�ˎ���ɂ͕����A�ˎ�Ȃǂ̊�i�ɂ��A���^�͗��������B

�����́A�^�������̓���Ƃ��ꏗ�l���̎��ł������B�����A�����̕H��ꡂ����˖��̐�[����q�Ƃ����邪�A����5�N�ɉ��ւ���Ă���B���˖��ł͓����ɑΛ����Ă����\�Z�ԁE�����������u�����v�ƌĂ�A�Ō�莛�́u�����v�Ƃ��Ă�Ă���A�[�o�����̎����ɂ͓����ƋL����Ă���B�썑��𖡂키���ˈ��썑������̒��S�ɂ���A��t�����̋N���̒n�ł�����B

�Ō�莛�̌��ǂ���

���w��d�v�������F�Α��@�ӗ֊ω����摜���L���B�ق��ɖؑ���t�@�������A�ؑ�������F�����A�O���́u���h��Ձv�B��������فB

��~�l�A�i�݂낭�ǁj�F��t�����������@�̋�s�������Ɠ`�����铴�A�B

�����F��t���C�s���ɁA���̂悤�Ɍ�������A�ŗ��̖W����h�����Ƃ����`���̐B�C�݂Ŕ����C��Ƃ��Č�������B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h

�{�@���F����F

�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�哯2�N�i807�j

�^�@���F�̂��ڂ��@�����Ⴕ��@�����₨��@���肫��@�܂�ڂ�@���킩

�Z�@���F��781-7101

���m�����ˎs���˖���4058-1

�d�@�b�F0887-23-0024

���ԏ�F���ʎ�37��i�����j�}�C�N���o�X9��i300�~�j�e�ߑO�V��?�ߌ�T��

�h�@�V�F100�l

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

24�ԁE�Ō�莛�^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �@�̏M ���邩�o�Â邩���̒Î� ���Ӊ�g���̂��Ă��܂ւ� |

�@ |

|

|

|

|

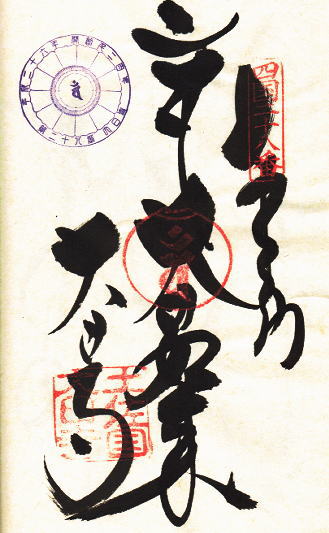

���\�ܔԁE�Ï��� |

|

|

���˖����䂩�玺�˃X�J�C���C�������� ���˖����䂩�玺�˃X�J�C���C�������� |

| �Q�q�� |

2014�N03��28���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

3��28�� 5����

�R���Ԃ�����24�ԁ^25�ԎQ�q�B

24�ԍŌ�莛�Q�q�̌����˖����䂩�玺�˃X�J�C���C��������B����̏h�w���܂߂̖x�ɂP�S�������B�`�F�b�N�C������̂ɂ͑����̂ŁA��������T�`���25�ԒÏƎ��֊撣���čs�����Ƃɂ���B�Q�q��h����}���ɗ��Ă��炤�B�h�ł͖��h�����œ��h�̂���l�ƍĉ�B |

�Ï����̗��j�E�R��

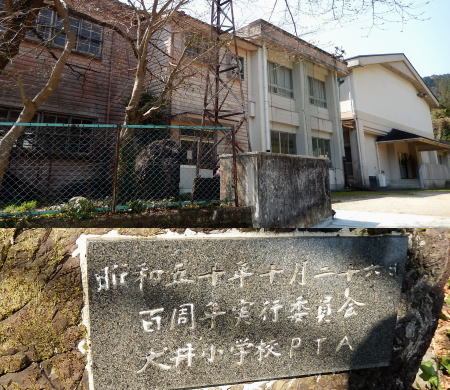

���Í`�������낷���R�̏�ɂ������ށu�ÏƎ��v�i���傤���j�́A�ʏ́u�Î��v(�ł�)�ƌĂ�Ă��܂��B�O�@��t��C��l���l����C�s����A�R�̌`���n����F�̎����i�ق�����j�Ɏ��Ă���Ƃ��납���n�Ƃ��n����F�����獏�܂�{���Ƃ��A���R�^���@�ÏƎ��ƍ�����܂����B�@

�͂��ߒ��]�䕔���̔�������Î����Ə̂��Ď����]�̒n����L�����̌�A�R����������Ƃ��ē������Ă��X�Ɉ꒬�ܔ��]�̓c�n�����ꎛ�@�̉^�c���S�Ĕˉc�Ƃ��ꒆ�V�i�������ċ����ꗲ�����ɂ߂Ă���܂������A�����̉��v�ɑ����n�͈̂�U���{�ɖv�����͏���_���ɕ��������ƂȂ莛�͔p���Ƃ���܂����B�r�p�ɂ܂������Ɩ�\���N�����\�Z�N�悤�₭���������������ꍡ���Ɏ������̂ł���܂�������͋ɓx�ɋ��߂��̓��̂��������͂Ȃ��A���{�����n�����Ƃ��Ă̂����a�Ɛ\���ꂽ�ɗ��̈�p���������w�Z�Ƃ��Ďc���Ă���܂����B���݁A���w�Z�͈ړ]����A��t���͏��a38�N�A�{���͏��a50�N�ɐV�z���ꂽ���̂ł��B

�y����n���̗R���z��{�������n����n���i�����Ƃ肶�����j�Ƃ����R����\���܂��ƁA�c�����N�H�̍��R���Ə����L�������˂̉��Ŗ\���J�ɑ�����������ꂽ���A��������Ƃ��Ȃ���m������D�̞�������Č�D�͖������Â̍`�ɓ��`���鎖���o�����B�ق��Ƃ������Ő���̑�m�̎p�������Ȃ����Ƃ�����T���ĒÎ��֎Q�w���Ă݂�Ɩ{���n����F�̌�̂��G��Ă���A��m���{���n����F�ł����������킩�����A�V���{��������n���Ɛ\���`������悤�ɂȂ�܂����B���̗쌱�L�́A���L��H�j�ɖ��L����ċ���܂��B�@

�܂����̕���ɂ́u�n����F�Γ�j�l�q���������o�����ꃋ�v��Z�Ƃ��ĒÎ��̖{�����Γ�ɑ��������A�{���n����F���m�ɐg��ς��đ��l�ɒm�点�A�Γ�ꂽ�Ƃ������ꂪ�o�Ă���Â��͉Ύ����̈Ӗ��ł��A�����Ƃ肶�����ƌĂ�Ă���܂��B

�ÏƎ��̌��ǂ���

�����F�{���͎Q�����ʂ̏������u�˂̏�ɒ������Ă���܂��A����������E�֓���Ƒ�t���A�[�o���A�h�M�k��ق�����܂��B�{���Ɍ����Βi�͐^�����ƓV�ɑ������̂悤�Ȏ�A���Ȃ�̋}���z�ŊF�A�^�̎萠��𗘗p���ďオ��܂��A�����ĐΒi�̓r���ɂ͗��{����v�킹��悤�ȏ��O�匓�m����B�Βi������߂����A�{���̐��ʂɂ͑����m���L����܂��A�ቺ�ɂ͎��Ð�̉͌��Ǝ��Í`�A�E�̕��ɂ͍s�����Ɛ[�̌��Ԃ�26�ԋ��������������܂��B

�������ӂ̌����F�Q���̍��Ɉ�،����q�䂩��́u������v���L��Q���r�����獶�ɓ���Ǝ��Â̍`���A����q���ĉ��C������،����q��������ؐ_�Ђ�����܂��B

���̒n�����F�{���̖{�����͂݁A�O���̕ǂɐM�҂���[������30,000�̏����Ȓn�������J���Ă���B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h�@�@�{�@���F�n����F�i����n���j�@�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�哯2�N�i807�j

�^�@���F����@�������с@����܂����@���킩

�Z�@���F��781-7102�@�@���m�����ˎs����2644�@�@�@�d�@�b�F0887-23-0025

���ԏ�F�`�̍L����g�p�����Ă��������Ă���B�Ԃ͋����ɂ͓���Ȃ��B����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\����������� |

|

|

25�ԁE�ÏƎ��Q�� 25�ԁE�ÏƎ��Q�� |

25�ԁE�ÏƎ��Q 25�ԁE�ÏƎ��Q |

25�ԁE�ÏƎ��Q |

|

25�ԁE�ÏƎ��^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �����ɖ]�݂�������Ɋy�� ���̂����ނ������̋� |

�@ |

|

|

|

|

���\�Z�ԁE�������� |

|

|

|

| �Q�q�� |

2014�N03��29���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

3��29�� 6����

3��29�����h���܂߂̖̎Ԃ�25�ԒÏƎ���O�܂ő����Ă��炢�����n�߂�B��\�Z�ԋ�������

�H��������O�@��t�̓`���̎c����Ղ����Q�肷��B

����́w�z�e���Ȃ͂�x���B�����Ŗ������ňꏏ������2�g�̂��H����Ɖ�B���̂���l�ƔN�z���r��l�H�̕����B

|

���������̗��j�E�R��

���������̗��j�E�R��

���˖�����C�݉����ɐ��k�Ɍ������ƁA�y���p�ɂ��o���������Ȗ�������B�����Y�o����̂Ō����Y�Ƃ�������u�s�����v�ł���B���̖��̒���A���n�т̒łɕ����ĐÎ₳�������悤���������������ł���A���ˎO�R�̈ꎛ�@�Ƃ��āu�����v�̒ʏ̂ł��e���܂�Ă���B�����u�����v�Ɠ悳���B��������S�����̂Ƃ���ɏ��l���ƌĂ��s����������B�Ⴋ�O�@��t�͂��̊Ԃ��s�������C�s������n�ł���A�s���������Ƃ���A�u�s���v�͂��̖��c��������Ȃ��B���N�ɂ��ƁA��t������V�c�i�݈�806?9�j�̒���ɂ��A�{���̖�t�@���������Ď���n�������̂͑哯�Q�N�Ɠ`�����Ă���B�n���̂���́u�����莛�v�Ƃ����A���l���Ƃ���āA�w���q�͍s�����̕s��������ꡔq���Ă����Ƃ����B

���̍���V�c�i�݈�809?23�j���u���������v�Ƃ������z���[���ꂽ���Ƃ���A���݂̎����ɉ��߁A����Ɏ��̏~�a�V�c�i�݈�823?33�j�����菊�Ƃ��đ��M���A�Z�E�͑�\���܂Œ����ɂ���đI��Ă���A�Ȍ�A16���̂���܂őS�����ւ����B

��������ɓ��F���Ђ������Ƃ��������������͂͂₭�A���@�䕔���e�̎��̊�i��A�]�ˎ���ɂ͓y���ˎ�̋F�菊�Ƃ��ď�������������Ă���B���a�ɂȂ��Ē��ڂ����̂͐��q�@�l���̕a�u���a�v�̌����ł���B��������ɑ�t���e�n�𗷂����Ƃ��́u�������d��v�́A�킪���B��̈�i�ł���A�d�v����������������������Ă���B

���������̌��ǂ���

���a�F��������ؑ�����ɔ@�������A���^�����c���A�����ω���F�����A���������@��A�������d��A�����A�������o�Ȃǂ͂��ׂč��w��d�v�������B

�z���F�����Ɏ�������V�R�L�O���B

�~���{���F�~�̋��{��������A�ʖ��u�N�W�����v�Ƃ�������B

�ꗱ���{�̊��F��t���������Ă��ꖜ�{�ɑ����A�l�X���Q������~�����Ƃ����B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h

�{�@���F��t�@��

�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�哯2�N�i807�j

�^�@���F����@���낱��@����܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��781-7108

���m�����ˎs����523

�d�@�b�F0887-23-0026

���ԏ�F����20��i 200�~�j�}�C�N���o�X3��i 400�~�j��^3��i1,000�~�j�e�ߑO7��?�ߌ�5��

�h�@�V�F100��

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

| 26�ԁE�������� |

|

| 26�ԁE�������� |

|

| 26�ԁE�������� |

|

|

|

|

26�ԁE���������^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�݂قƂ��̂߂��݂̐S�_�� �R����������������

|

�@ |

|

|

|

|

���\���ԁE�_�� |

|

|

���l�w����27�Ԃ֎R���̎Q�������

27�ԁE�_��

27�ԁE�_��

���l������|�֓d�Ԃōs�� |

| �Q�q�� |

2014�N03��30���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

3��30�� 7����

�z�e���Ȃ͂�̒��͍��J�ŗ\��ł͒����ɓV�������Ƃ����̂ŁA11�F00���ޔ����w���瓂�l�܂œd�Ԃōs���B���l�ł͉J���オ��w�O�����ꎞ�ԎR����o��_�ցB�R���͊e�����J�̍����������B���R���ē��l�ցB�d�Ԃň��|�������B

���|�ł͑ݎ��]�ԂŁu��ǎ��v�v�u���푾�Y���Ɓv�u���Ɖ��~�Ձv�Ȃnj��ĉ��B�z�e��TAMAI��

|

�_�����̗��j�E�R��

�_���R�����̕W��450���[�g���ɎR��A�������L����B

�����̂���A�O�H������z�������푾�Y�̕ꂪ�A20km���ꂽ�Ƃ���}�ȍ⓹��21���ԁi�O�����j���Q���A���q�̏o�����F�肵���b�́A���܂��`����Ă���B

���N�ɂ����j�̌Â��͋��w�ŁA�_���c�@�i�݈�201?69�j�̐��ɒ����œV�Ƒ�_�Ȃǂ��J��_�Ђ��N���Ƃ����B�����V�c�i�݈�724?49�j�̒����������s���F���V��2�N�ɏ\��ʊω��������Ė{���Ƃ��A�_�����J���s�����B���̌�A�O�@��t���������������A�u�ω����v�Ɩ��t�����̂��哯4�N�i809�j�̂���Ƃ���Ă���B

���������A�V���{�̐_�������߂ɂ��A�V�Ƒ�_�Ȃǂ��J��_���_�Ђ������c��A�{���͓�\�Z�ԋ��������ɗa���Ĉꎞ�p���̔߉^�ɑ������B���������ɁA���Ƒm�V�̐Ղɓ��ɂ��������Ė{�����A�҂����A���͕��������B�������i���Ȃ����߁A�吳���N�A��錧��~�S�������̒n���@���ڂ��ĔF��ȂǁA���̓������ō����ɂ������Ă���B�@

���a30�N��A���m���̐��J�Ɏ�����̍Ȃ��Â��u�Ґ��J���G�X�v�ő�w�a�@�ɂ��������ꂽ���A�v�w�͂��̕�ŗ쌱�Ċ�ՓI�ɑS�������Ƃ������Ⴊ����B

�_�����̌��ǂ���

�Βi�����̌i�ρF�Βi�̗����ɂ͎���S�N�̌ÖƁA�������������ꂽ���{�뉀���l�G�܁X�̉Ԃ��炩����B�~�̋G�߂ɂ̓E�O�C�X�̕����Ȃ���������y���߂�B

�ΐ����F���O�̗���ɗN���ΐ����B�a�C�����ɗ쌱���炽���ł���Ƃ����`��������A�H����̍A�������B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h

�{�@���F�\��ʊϐ�����F�i�`�s���j

�J�@��F�s���F

�n�@���F�V��2�N�i730�j

�^�@���F����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�Z�@���F��781-6422

���m�����|�S���c�����l2594

�d�@�b�F0887-38-5495

���ԏ�F����30��i���Ԃ͎��R�j

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

|

27�ԁE�_���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �I���ƍ߂��Ƃ点������ �Ȃǂ����݂��^����܂� |

�@ |

|

|

|

|

���\���ԁE����� |

|

|

�Ԗ�`�Ճ��l�̐������ꂽ�H�݂�

28�ԁE�����

28�ԁE�����

29�ԁE�������֓������

|

| �Q�q�� |

2014�N3��31���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

3��31�� 8�`9����

�z�e��tAMAI���o�����Ă���� �y���p�����ɐԖ�`�Ճ��l�Ȃǐ�i�̊C�����̂ւ�듹��i�ށB���m�s���ɓ��������̏h�u���m�����z�e���v�V�R�����肪�����B

����4���P��M�̑��̋�͂قƂ�lj��Ă����B�h����R�O����\���ԑ���� |

������̗��j�E�R��

�����͎l�G�܁X�̉Ԃ��炫�A���q�҂̖ڂ��y���܂��Ă����B���t�ɂ̓T���V�����̉ԁA3���ފ݂���ɂ͂�������A�{�V�O�̃R�u�V�̉ԁA10�����{����\�����▜�����炫�ւ�B���N�ɂ��ƁA�����V�c�i�݈�724?49�j�̒���ɂ��A�s���F������@���̑��������A���F�Ɉ��u���ĊJ�n���ꂽ�Ɠ`������B���̌�A���͍r�p�������O�@��t���l�����������ꂽ�O�m6�N�i815�j�A�����̐l�X�̈��ׂ��F��A��̑�ɒ܂Ŗ�t�@�������A������J���ĕ������ꂽ�Ƃ����B�Ȍ�A�������ւ�A���������▖���A�e�V�������A17���I�����̌c���N�ԁi1596?1615�j����͓y���˂̋F�莛�ƂȂ��āA�������������ꂽ�B�������A�����V���{�̐_�������߂ɂ���Ĉꎞ�͔p���ƂȂ������A�{���́u������v�Ɖ��̂����{���Ɉ��u���Ă����̂ŋ~���A����17�N�ɍċ�����Č��݂ɂ������Ă���B

�s���F��Ƃ��������E����@�������́A��������146�����̊ؑ���ŁA�l���ł͍ő勉�B�܂��A�e���̐��ϐ�����F�����͒q�ؑ�t��Ɠ`�����A�����������172�����Ƒ傫���A�Ƃ��ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B�܂��A��t����̗��ɒ܂Œ���ꂽ�Ƃ�����́u�ܒ����t�v�ƌĂ�A���̉@�Ƃ���Ă���B���̓�͖������߂̑啗�œ|�ꂽ���A�Ւn�Ɉꓰ�����āA��Ƃ��Ĉ��u���Ă���B���̗�́A���A��A�@�A���A��Ȃǎ��̕a�ɗ쌱�����炽���Ƃ���Ă���B��t���̘e�ɂ́A�y������40�I�ɂ��I�ꂽ��t����������N��������̌��ǂ���

�{���F�w�Ə����g���ĕ���9�N�ɍČ����ꂽ���A

�B���g�킸�ؑg�݂����ő���ꂽ�B

��t���F���a58�N�ɉ��C�B

��t���͓y��2��ڔˎ�E�R�����`�����B

��s�S�l�O�F�����E���@�䕔�R�̈�b����100�l���g����

���c���J�����B�ނ�͓y�����m�̏��߂ƂȂ����B

���͓��F���{3��ߓ����̂ЂƂB�S��4km�B

�@�@�h�F�^���@�q�R�h�@�@�{�@���F����@���@�@�J�@��F�s���F

�n�@���F�V���N�ԁi729?749�j

�^�@���F����@����@���ǂ�i�����E�j

�Z�@���F��781-5222�@���m������s��s����㎛476-1

�d�@�b�F0887-56-0638

���ԏ�F���ʎԂ͎R��O 30��}�C�N���o�X�Ƒ�^�Ԃ͌����� 5��e����

�o�T�F�l�����\����������� |

|

28�ԁE������^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �������ς݂Č����� ���̐��܂ł̗��v�c���� |

�@ |

|

|

|

|

���\��ԁE������ |

|

|

28�Ԃ���������ƍ�����n������̓c�����i�̒��Ɍ���29�ԁE������

29�ԁE������

|

| �Q�q�� |

2014�N04��01���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

4��1�� 9����

��\���ԑ�����̋u������ƍ��m�s�X�����ēc���n�т��Ă����B�����삩�炳��ɓc���n�т��������n��Ɠ�\��ԍ������̐X�������Ɍ����Ă���B�y�蓹�������ނƉ����n�������肨�Q�肷��B

�������B���ꂢ�ȎQ����i�ނƐ��ʂɖ{���A��t���A���̉��ɂ͒������֎��𐾂���f�n�������ԁB |

�������̗��j�E�R��

�y���̍������Ƃ����A���������̉̐l�A�I�єV�i868?945���j��������ł���B�Ƃ��ɊєV���������w�y�����L�x�́A�����̕M�ɑ����ď����ꂽ�������L�ł��邱�Ƃ͂��܂�ɂ��L���ł��邵�A�єV�����i�Ƃ���4�N�ԑ؍݂������{�́A����������k���P�����قǂ̋߂��Łu�y���̂܂ق�v�ƌĂ�A�y���̐����E�����̒��S�ł������B

�����V�c�i�݈�724?49�j���w�������ŏ����o�x�����ʂ��Ĕ[�߁A�S��68�����ɍ����������������͓̂V��13�N�̂���B�y���ł͍s���F���J�R���A�V���̑ו��ƌ܍��̖L���A�����̖L�y���˂����F�菊�Ƃ��ĊJ�n���ꂽ�B���V�c����̑��M�������A����������Ă����B���N�ɂ��ƁA�O�@��t�����̒n�����������͍̂O�m�U�N�i815�j�̂���ŁA������V�������ĉ��̉@�Ɉ��u���ꂽ�B���̍ۂɖ{���Ő^�����c�ɑ�����������́u�����̔�@�v���C�߂�ꂽ�B�ȗ��A�y���������́u�����̍��{����v�ƂȂ��Ă���B

�{�����ϐ�����F���J�鍑�����̖{���i�����j�́A���@�䕔���e���A�i�\���N�ɍČ��B�`�����A����ŊO�ς͓V���l����`���A�����̊C�V�g���͓y���ŌÂƂ����A��������̓��F�������č��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B�܂��A�m����͖���N�i1655�j�A�y��2��ˎ�E�R�����`���̊�i�ō��s�ȓ�w����ł���B1250�N�]�̖ʉe���c�������n�́A�S�悪���̎j�ւɎw�肳��A���ۂ��������뉀�Łu�y���̑ێ��v�Ƃ�������B

�������̌��ǂ���

���w�蕶�����F�����A�ؑ���t�@������2�A�����B

����F���̈Ӗ��B

�뉀�A���F�{����w�ɂ��āA�t�͍��A���Ăɂ͎��z�ԁA�H�ɂ͔��ƁA�S�₷�܂�Q���A�n�������̎��d���̐S�������������b�A���ۂ̔������뉀���L����B�܂��A���l���q�̌��E���ؐ��q����A���j�E�N������A���E���q����̋��Ȃǂ�����B

�퐶����̏Z���ՁF���a52�N�̔��@�����Ŕ����B

�@�@�h�F�^���@�q�R�h�@�{�@���F���ϐ�����F�@�J�@��F�s���F

�n�@���F�V��13�N�i741�j�^�@���F����@���炽��܁@���肭

�Z�@���F��783-0053���m���썑�s����546�@�d�b088-862-0055

���ԏ�F����45��i�ꕔ�ߌ�U���܂Łj��^7��@�e�I���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�t�q�k�Fhttp://www.tosakokubunji.org/

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

29�ԁE�������^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�l���������W�܂���m�{ �̂������h���ʂ邩��

|

�@ |

|

|

|

|

|

��O�\�ԁE�P�y�� |

|

|

30�ԁE�P�y��

30�ԁE�P�y��

|

| �Q�q�� |

2014�N04��01���i����26�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�Q����^2014�N3��24���`4��4����12���Ԃœ����`���m20�ԁ`36�ԎD�������q����B

4��1�� 9����

4���P�������͂R���ڂ̑P�y���B

��\��ԍ��������疔�c������������m��w��w�����̕H���̐�ɍ����Ō�̎O�\�ԑP�y���B�P�y���ׂ̗͗��n�`���P�n�ɂ��Ȃ����y���_�Ђ�����Q�q����B

�P�y�����獡���̏h�͍��m��y���䉑��܂ł͂P�O�`�ȏ�����荡���̕��s���S�P�R�O�U����Q�X�`���������B

|

�P�y���̗��j�E�R��

���m��ւ͖�U�����A�i�q���m�w�܂Ŗ�S�����Ƃ������̕ӂ��т́A�����u�_�Ӌ��v�Ƃ����A�y���ł͍ł��Â�����h�����n���ł���B�@���N�ɂ��ƁA�����V�c���݈ʁi781?806�j����Ă������Ƃ̑哯�N�ԂɍO�@��t�����̒n��K��A�y������m�{�E������ł��鍂���喾�_�̕ʓ����Ƃ��āA�P�y�����J�n������ƒ�߂�ꂽ�B

�ȗ��A�_���K���̎��@�Ƃ��Ė@���̌쎝�ɂƂ߁A�_���̐M���[�ւ��ĉh���Ă���B�Ƃ��ɓy��2��ˎ�E�R�����`���̂���ɂ͕���̔�������Ď��͋������A�ɉh������߂��B�����A�����V���{�ɂ��p���ʎ߂̓���Ď��^�͈�ς��A���a�S�N�ɍċ������܂ŋ��̓��X���������B���̌�A2�����Ŕ[�o���ł���ȂǍ����̎������o�āA�����U�N�P���P�����Ȃ��āu�P�y���v�͑�O�\�ԗ��Ƃ��Č��݂ɂ������Ă���B

�{�����ׂ̑�t���͑吳����̌����B�����̑�t���́u�����t�v�Ƃ��Ēm���A��N�ɂ��Q�肵����A��ʈ��S�Ȃǂ��F�肷��Ɨ쌱�����炽���Ɠ`������B�܂��A�����ɂ́u�q���n�����v������A�O�@��t��Ƃ�����₳��������̒n�������J���Ă���B��Y�ŋꂵ��ł���D�w���A��t���F�������Y�������Ƃ����`��������A���Y��q��F��ɂ����v������Ƃ�����B����ɐ��q���{�̋F��ɂ��Q�w����l�������B�@

�{�V�O�͊J���I�ȕ��͋C���Y���B�y����m�{�̕ʓ����Ƃ��ĉh�����Ù��ł���B

�P�y���̌��ǂ���

�~���n���F�q���n�����̍��B����13�N�i1816�j�̌����B���̕a��Y�݂ɂ����v����Ƃ���钿�������n������B�ߔN�ł͔]�̕a�C�A�m�C���[�[�̉������獇�i�F�������Q�w�҂������B

�V�S�F�����̎萅�ɂ̉��Ő̎萅���x���Ă���S�B�V�S�͔�����V���ɂ��Ă���S�̊炪���̌��`�B

�{���F���a58�N�ɉ��z�B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h

�{�@���F����ɔ@��

�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�哯�N�ԁi806?810�j

�^�@���F����@���݂肽�@�Ă������@���炤��

�Z�@���F��781-8131

���m�����m�s��{���Ȃ�2����23-11

�d�@�b�F088-846-4141

���ԏ�F����20��E��^4��E�I���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

30�ԁE�P�y���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

21�ԑ�����

21�ԑ����� 21�ԑ������͐��̍���Ƃ��Ă��

21�ԑ������͐��̍���Ƃ��Ă��

22�Ԙe���H�h�w�R���ԁx

22�Ԙe���H�h�w�R���ԁx

�O�@��t���C�s������~�l�A

�O�@��t���C�s������~�l�A

23�ԍŌ�莛

23�ԍŌ�莛

���˖����䂩�玺�˃X�J�C���C��������

���˖����䂩�玺�˃X�J�C���C��������

25�ԁE�ÏƎ��Q��

25�ԁE�ÏƎ��Q�� 25�ԁE�ÏƎ��Q

25�ԁE�ÏƎ��Q