|

|

|

|

|

|

|

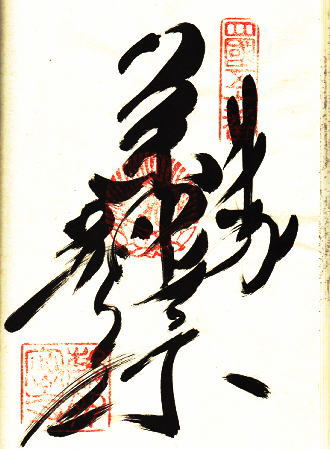

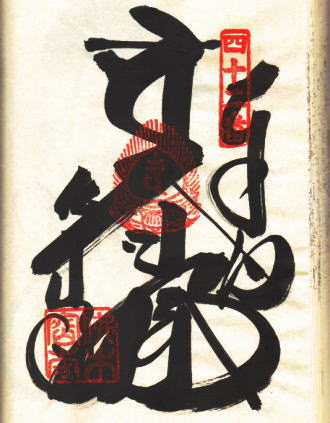

���̐_�͎O�����z�̖������@��苋��ސ����Ƃ�����

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

��l�\��ԁE������ |

|

|

�F�a����� �ǂ��������E���ǂ�

�F�a�����z�e������10�`41�ԁE������

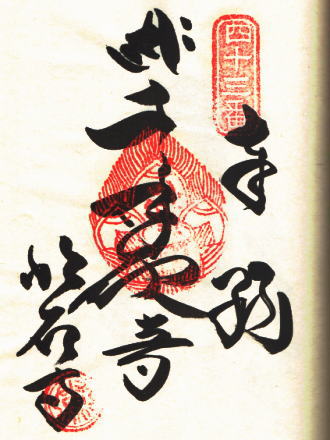

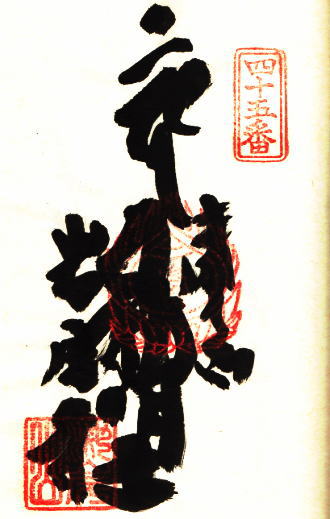

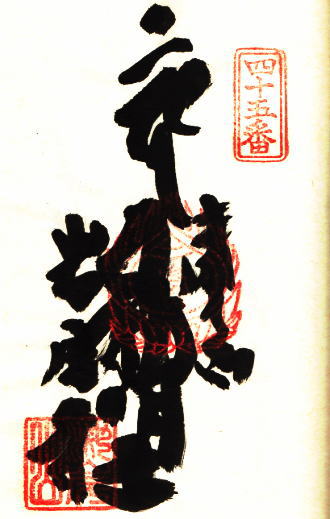

41�ԁE�������Q��

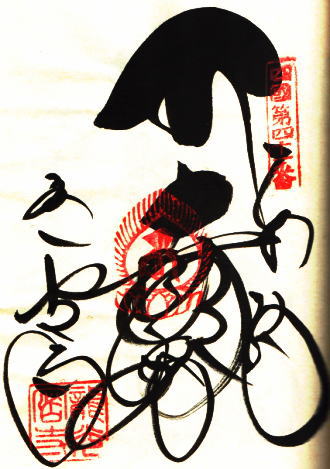

41�ԁE������

����2���� 42�ԁE���؎���3.5�` |

| �Q�q�� |

2016�N4��11���i����28�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�R����^201�U�N4��4���`4��15����12���Ԃō��m��&���Q��.37�ԁ`43�ԎD�������q����B

3��ڂ̂��H�͑O�ƈ�����ړI���Q����B���N�����̎�p�����������̉A�s�D���Â𑱂��Ă��閖���Ɏq�������鎖���F��Ȃ���̕H�B

4��11�� 8����

3��ڕH�̍Ō�̈���B������41�ԁA42�ԁA43�Ԃ̂R�������Q�q���Ĕ����l�֕����B41�ԗ������ւ̂ւ�듹�ŁA�O�l�����Ɠ��{�l�̈�l�H�̂��N��肪����ŕ����A�Ќ��p��Ő������Ȃ�������Ă���̂����ɓ���B�e�Ȃ��N��ł���B�ǐS�I�ȍs�ׂɊ��S���Ȃ���A�������������Đ�ɍs���B�F�a���z�e�����o�Ė�R���Ԃ������Ĕԗ������ɓ����B

|

�������̗��j�E�R��

�F�a���͈ɒB�Ə\���̏鉺���A���̎s�X�n����k����10�����قǂ̂Ƃ��낪�O�ԕ���B�n���ł́u�O�Ԃ̂���ׂ���v�ƌĂ�A�e���܂�Ă���̂��������ŁA�����̐_���K���̖ʉe��F�Z���`���Ă�����ł���B���̏ے��Ƃ�������̂��A�R��͒����ł��邱�ƁB���̎R���������Ɛm�����ɑ�������E�������}���Ă����B�����ɂ͌ςƂ��n������̐Α������ǂ�����ł���A���Ɛ_���������Ă���B

���N�ɂ��ƁA�哯�Q�N�ɍO�@��t�����̒n��K�˂��ۂɁA���w�������ЂƂ�̔����̘V�l��������A�u��ꂱ�̒n�ɏZ�݁A�@������삵�A�����𗘉v����v�ƍ����āA���R�Ǝp���������B��t�́A���̘V�����܍��喾�_�̉��g�ł��낤�ƌ��A���̖��_���������Ĉ�ז��_�����A���F�����ĂĈ��u�����B���̂Ƃ��A�{�n���Ƃ���\��ʊϐ�����F�ƁA�e���Ƃ��ĕs�������A������V���������Ĉꏏ�Ɉ��u���A�u��R�������v�ƍ����Ďl�����̑�����̎��Ƃ���A�J�n�����Ɠ`������B

�n���̂��납��_���K���̎��ł������������́A����Ƃ��ĐM����ێ�����Ă������A�����V���{�̔p���ʎߗ߂ɂ�苌�{���́u��Ёv�ƂȂ����B�V���ɖ{������������āA�����Ɉ�ׂ̖{�n���ł������\��ʊϐ�����F�����{���Ƃ��Ĉ��u����A���ׂ̗ɍO�@��t�����̈�ז��_�����ꏏ���J���Ē������Ă���B

�O�ԕ���͎l�G�܁X�̑��Ԃ��������A���N11������ɂ̓R�X���X�Ղ肪�J�����B

�������̌��ǂ���

���̖ڋʁF���a10�Z���`�قǂ̍��ŁA�������K�ɂ���Ė{�����J���Ă���B�����Ɉ��݁A���̒n���̏�������[�����`��������B

����ׂ���̑�ՁF�_���N�R���̑�1���j���B�܍��L���⏤���ɐ����F�肷��l�����œ��키�B

�@�@�h�F�^���@�䎺�h

�{�@���F�\��ʊϐ�����F

�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�哯2�N�i807�j

�^�@���F����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�Z�@���F��798-1115

���Q���F�a���s�O�Ԓ��ˊ�173

�d�@�b�F0895-58-2186

���ԏ�F����12��E�I���E����

�}�C�N���o�X�A��^�Ԃ͎R�剡

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

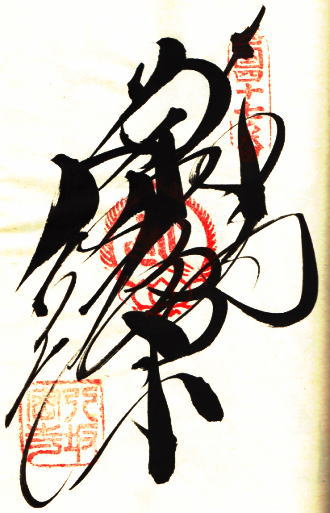

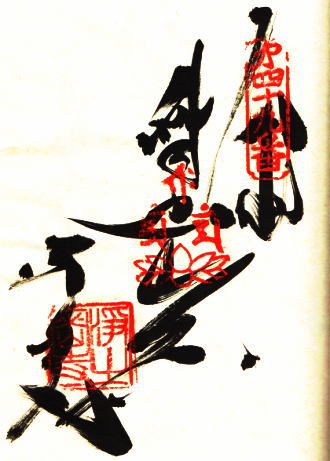

41�ԁE�������^����

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���������ɂȂ�镧�؎� �Ȃ����������S�{�l�V |

�@ |

|

|

|

|

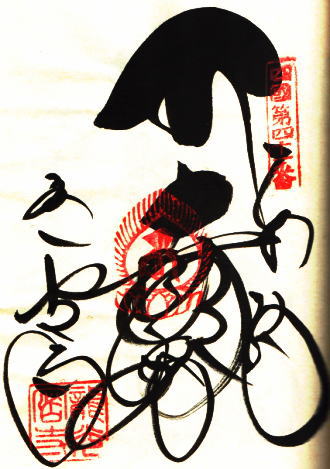

���l�\��ԁE���؎� |

|

|

�H���ɎO�ԍ����w�Z�Ɛ������w�Z���k����ɂ��`���[���b�v��

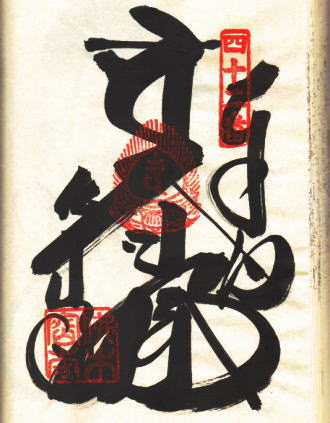

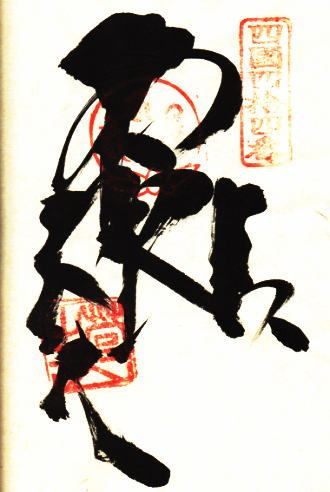

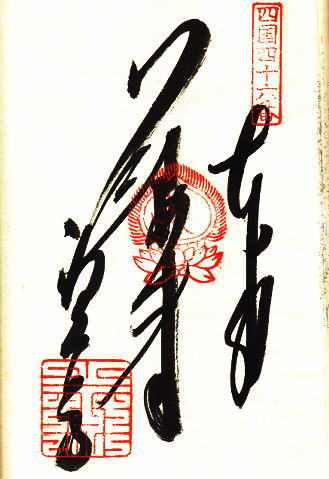

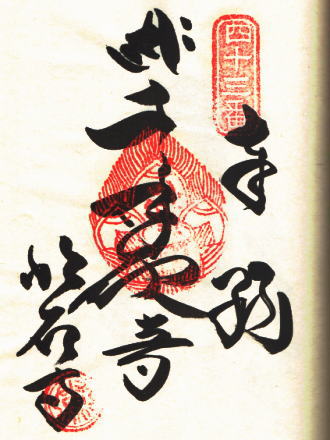

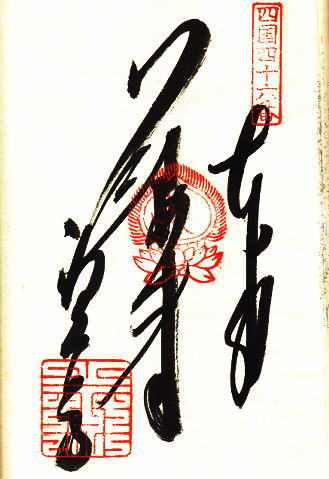

42�ԁE���؎�

42�ԁE���؎�

|

| �Q�q�� |

2016�N4��11���i����28�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�R����^201�U�N4��4���`4��15����12���Ԃō��m��&���Q��.37�ԁ`43�ԎD�������q����B

3��ڂ̂��H�͑O�ƈ�����ړI���Q����B���N�����̎�p�����������̉A�s�D���Â𑱂��Ă��閖���Ɏq�������鎖���F��Ȃ���̕H�B

4��11�� 8����

41�ԗ���������42�ԕ��؎��̂ւ�듹�ɂ��Y��ȃ`���[���b�v�̒��`���Ԓd�B�`���[���b�v�X���ƌ����Ă���炵���B�����͎O�ԍ����w�Z�Ɛ������w�Z�̐��k��������Ă���B�f���炵���I�@����3��ڂ��H�Ō��43�Ԗ��Ύ���ڎw���B

|

���؎��̗��j�E�R��

���̔w�ɏ�����O�@��t�̓`�������p����镧�؎��ɂ́A�����ɉƒ{���Ƃ��������Ȃ���������B�~�j�`���A�̋���n�̑��܂��͂��߁A���n�̓�����A�G�z�Ȃǂ��Ƃ��닷���ƕ�[����Ă���B�ߗׂ̔_�Ƃł́A�c�A�����I���������ɎQ�q�ɍs���A���n�̎��D���ċA��A�{�ɂ̒��ɓ\���Ă����B�����͔_�k���Ƃ��ɂ����ƒ{�����̈��S���F�肵�Ă������A�ŋ߂ł̓y�b�g�Ȃǂ��܂߂ē�����ʂ̗�����{������A�܂��A�����̎���҂̊Ԃɂ��M���L�����Ă���Ƃ����B

�哯�Q�N�̂���A�O�@��t�͂��̒n�ŋ��������V�l�Əo������B�U����܂܋��̔w�ɏ���ĕ��ނƁA��̑���̏��Ɉ�̕�삪�������āA��������Ă���̂�ڂɂ����B�悭����ƁA����͓�����A������Ƃ��ɁA�L���̒n���I���悤�ɂƁA�O�ƂƂ��ɓ����Ɍ������ē��������ł������B��t�́A���̒n������n�ł���Ɗ����A���F�̌��������S�����B��t�͎����ő���@�������A���Ԃɕ��߂Ĕ��|�Ƃ����B�����{���Ƃ��Ĉ��u���A�u��R���؎��v�Ɩ��Â��A�����̂ŏ��ʂ����w�ʎ�S�o�x�Ɓw�،��o�x�ꊪ���[���ꂽ�Ɠ`������B

���̌�A���͋��n���S�̎�蕧�A������܂Ƃ��ĐM�����߁A���q����ɂ͉F�a���̎�E�������Ƃ̋F���A��ƂȂ�ȂǗ������ւ����B�퍑����ɂ͐헐�ɍЂ������ȂǁA���̓���]�V�Ȃ����ꂽ���A�Č��ɗ��Ŗʖڂ���V���A���C�ɖ����Ă���B

���؎��̌��ǂ���

�{���E����@�����F���q����̖n����������A����1�D2���̊ؑ���B���w�蕶�����B�w�ʂɑ�t��̏������ٓ��ɔ[�߂��Ă���|�̖n��������B

�ƒ{���F������Ŗ��N�U���A�y�p�̉N�̓��Ɂu�Z�����v�̋F�������A�l�Ԃ⋍�n�̐S�萬�A���F�O����B

���O���F�l�����ł͒����������̉����B���\����i1688?1704�j�ɍČ����ꂽ�B

�@�@�h�F�^���@�䎺�h

�{�@���F����@���i�`�O�@��t��j

�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�哯2�N�i807�j

�^�@���F����@���т炤����@���炾�ǂ�

�Z�@���F��798-1102

���Q���F�a���s�O�Ԓ���1683

�d�@�b�F0895-58-2216

���ԏ�F����30��E�}�C�N���o�X10��E��^5��

�I���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

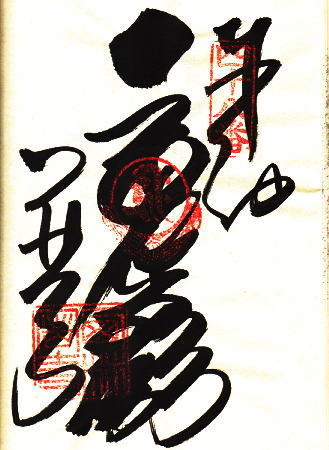

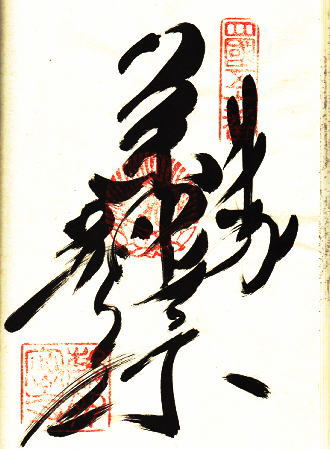

42�ԁE���؎��^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����Ȃ���̐����ӂ����ɂ� ��Ր����낭������

|

�@ |

|

|

|

|

���l�\�O�ԁE���Ύ� |

|

|

43�ԁE���Ύ�

43�ԁE���Ύ�

�����l������q���Ə\�郖�������

���q������10�`�����ĕʊi��8�ԏ\�郖�� |

| �Q�q�� |

2016�N4��11���i����28�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�R����^201�U�N4��4���`4��15����12���Ԃō��m��&���Q��.37�ԁ`43�ԎD�������q����B

3��ڂ̂��H�͑O�ƈ�����ړI���Q����B���N�����̎�p�����������̉A�s�D���Â𑱂��Ă��閖���Ɏq�������鎖���F��Ȃ���̕H�B

4��11�� 8����

43�� ���Ύ�14:00�����B

�F�a���̂ւ�듹�Œǂ��z�����O�l�����Ƃ��N���̓�l�A��Ƌ����ōĉ��B�����̓C�^���A���痈�Ă��Ă��N���̐e�ʂɍ���͔��߂Ă��炤�Ƃ̂��ƁB���Ύ��Q�q���ĉK�V���w���甪���l�w�ցB�X�[�p�[�z�e���ɏh���B |

���Ύ��̗��j�E�R��

���Ύ������݂���F�a���ɂ́A���Q�����j���������ق��͂��߁A�F�a�����̗��̊J���w�Z�A�\�c���̂ق��A���쒷�p�̉B��ƁA�����̌Õ��ȂnjÑ�̈�Ղ��c����Ă�����j�ƕ����̒��ł���B���Ύ��ɂ��܂����ȗ��j�̉��N���c����Ă���B

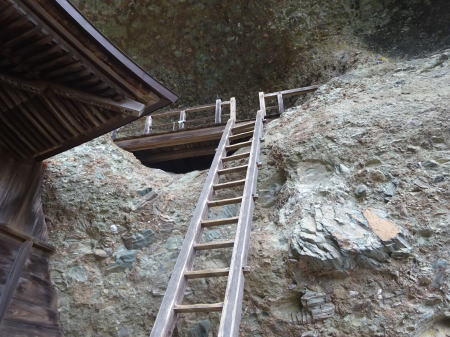

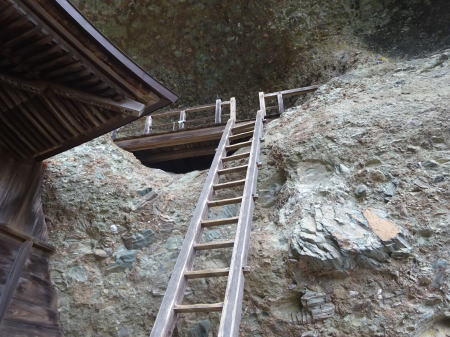

�܂��A���̒n�͉����ɉ��g�������ω���F������������n�Ƃ���āA�×���������Ă����B�U���I�̑O���A�Ԗ��V�c�i�݈�532?71�j�̒���ɂ��A�~��@�����Ƃ����s�҂�������̓n�����ł��������ω���F�����J�邽�߁A���̒n�Ɏ����������������ĊJ�n�����̂��N���Ƃ���Ă���B�̂��A�V���U�N�i734�j�Ɏ����Ƃ����s�ҁi���s�ҏ��p����T��ځj���I�B�F�삩��12�Ќ������������A12�V�����ĂďC�����̒��S����Ƃ��Ė@����`�������B�O�m13�N�i822�j�ɂ͍O�@��t�����̒n��K�˂Ă���B�r�p����������������t�́A����V�c�i�݈�809?23�j�ɑt�サ�Ē������A�������D�́w�@�،o�x��[�߂āA�������ċ������B���̌�A���q����ɂȂ��Ă���Ăэr��ʂĂ������̏C���ɓ��������̂́A�������ł���B���v�T�N�i1194�j�A�����͖��̉��l�ł���r�T��̕����Ĉ���ɔ@�������[�A�܂��o�˂��������āA�R���̌����R���u�����R�v�ɉ��߂��B

�ȗ��A���m�̋A�˂������A��������ɂ͗̎�E�������Ƃ̋F�菊�Ƃ��āA�܂��]�ˎ���ɂ͉F�a���ˎ�E�ɒB�Ƃ̋F�菊�ƂȂ�A������70�]���𐔂����Ɠ`������B

���Ύ��̌��ǂ���

�_���K���F�����ېV�܂Ő_���K���̎��@�ŁA�Z�E��ʓ��E�ƌĂ�ł����B

�{���F��������ɑS���̐M�҂̏���ɂ���Č��������B�����͓��j������ŁA���E���[������悤�ɓV�������A�_�炩���Ȑ���`���Ă���B

�����킹�ω����F�q�a�̗��ɂ���A�g�̏�Q���]�A�����Ԓ����p�ŁA����ɐ��r�������ߐ[������̊ω����܁B

�@�@�h�F�V�䎛��@�@�@�{�@���F���ϐ�����F�@�@�J�@��F�~��@����

�n�@���F�Z���I�O��

�^�@���F����@���炽��܁@����@���킩

�Z�@���F��797-0007�@�@���Q�����\�s�F�a������201

�d�@�b�F0894-62-0032

���ԏ�F����200��E�I���E����

�h�@�V�F30��

�o�T�F�l�����\����������� |

|

43�ԁE���Ύ��^����

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���̐��͑�߂̂߂��ݐ����R ���ɂ͖�ɂ̐��������܂� |

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�吹�̂��̂�͂̂��Ɋ≮ �̂Ȃ��ɂ��Ɋy������

|

�@ |

|

|

|

|

���l�\�����E�≮�� |

|

|

45�ԁE�≮�� �N���T�����

45�ԁE�≮���{��

�{�����͊��

45�ԁE�≮���Q��

|

| �Q�q�� |

2017�N3��29���i����28�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S��ځ^2017�N3��29���`4��7����10���Ԃň��Q��44�ԁ`64�ԎD�������q����B

2017�N3��29���@�P����

�H�c��`JAL431��7:25�`8:55���R���B��`�o�X��JR���R�w�B�o�X����芷���v�������ցB�z�e���ɉו���a���A���߂ɌU���Ɛ������ɂ���������A�[�o���A�����A���E�\�N�A�Ȃǂ��H�p�ɐg���ł߂đO��ɏI�����43�Ԃ̑����ł���44�ԁE

���ڎw���B������ȂǓ��o��A�W��700�b 45�Ԋ�J���ցB��J������h�܂ł͂܂�10�`�ȏ�A�K�[�f���^�C��17:30��

|

�≮���̗��j�E�R��

�W��700���B��V��˂��A����̒����ɖ��ߍ��܂��悤�ɓ��F���������ޓT�^�I�ȎR�x���ł���B�_�勫�������킹�鋫���́A�ނ�������C���҂��C�s�̏�Ƃ��Ă����悤�ŁA���܂��܂ȓ`�����c����Ă���B

�O�@��t�����̗�n��K�˂��͍̂O�m�U�N�Ƃ���Ă���B���̂��낷�łɓy���̏�������A���Ă�Ȃǂ��āA�@�؎O���𐬏A�A�����݂ɔ�s�ł���_�ʗ͂�g�ɂ��A�@�ؐ�l�Ə̂��Ă����Ƃ����B������l�́A��t�̏C�@�ɓĂ��A�˂��A�S�R�����サ���B��t�͖ؑ��ƐΑ��̕s�������������݁A�ؑ��͖{���Ƃ��Ė{���Ɉ��u���A�܂��A�Α������̉@�̔镧�Ƃ��Ċ�A���J��A�S�R�����{���̕s�������Ƃ��Č얀�C�@���Ȃ��ꂽ�B

��Տ�l�i1239?89�j�����q����̒����ɂ��̌Ù��ŎQ�āE�C�s�������Ƃ́A�w��Ր��G�x�ɂ��`����Ă���A13���I������܂łɂ͂����̕s���������͂��߁A�얀�F�d�A��l���A49�@�̊≮�A33�̗�A�Ȃǂ����̂܂c���Ă����Ɠ`������B���̍����炩�A�l�\�l�ԑ囏���̉��̉@�Ƃ���Ă������A�����V�N�ɑ�ꐢ�̏Z�E���W�R�����B�����A��31�N�i1898�j�ɐm����Ƌ������̂������j���Ƃ��ǂ��S�R���Ď������B�吳�X�N�ɖ{��������傫����t�����Č��A���̌�A���a�Q�N�ɖ{���A���X�N�ɎR��A27�N���O���A�h�V�ՏƊt��38�N�A�N���s�����E���R�������͓�53�N�ɂ��ꂼ�ꌚ������Ă���B��t���͍��w��d�v�������A����͍��̖����A�������R�����̎w��n�ł�����B

�≮���̌��ǂ���

���T��F�{���Ɍ������Βi�̉��B

���J���s���F�[�o�����̋Ȃ���p�A�������B

�N���T��F���̉@�E��t�����̎R����H��B

��̉��R�́F���H���������₩�ɉ̂��������B���Z�E���쎌�E��ȁB

�����F�O�A���ߐS���A���ߐ����A�ے��A�钹�A�J���A�ތے��B

���߂Ĕ������ꂽ�A���F�C���N�W���N�A�C�����V�_�A�C�����X�Q�B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h

�{�@���F�s������

�J�@��F�O�@��t

�n�@���F�O�m6�N�i815�j

�^�@���F�̂��܂�����܂@���炾��@���@�܂��낵�Ⴞ�@���킽��@����@���炽�@����܂� �@

�Z�@���F��791-1511

���Q���㕂���S�v������������1468

�d�@�b�F0892-57-0417

���ԏ�F(���c)���ʂ݂̂̏ꍇ105��i300�~�j

�}�C�N���o�X�݂̂̏ꍇ20��i500�~�j

��^�݂̂̏ꍇ10��i1000�~�j

�h�@�V�F�x�ƒ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

|

45�ԁE�≮���^����

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�Ɋy�̏�ڗ����E�����炦�� ���y�͕Ȃ�܂�

|

�@ |

|

|

|

|

���l�\�Z�ԁE��ڗ��� |

|

|

46�ԁE��ڗ���.�ւނ��o��

��ڗ���.�r���̖Ԋ|��

46�ԁE��ڗ���

46�ԁE��ڗ��� �{��

47�ԁE���⎛�r���Œ��J�Ȃ��ڑ҂���B

|

| �Q�q�� |

2017�N3��30���i�����N�����j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S����^2017�N3��29���`4��7����10���Ԃň��Q��44�ԁ`64�ԎD�������q����B

2017�N3��30���@2����

������46�� ��ڗ��� 47�� ���⎛�@2�������܂��B

����͏����ɂ��Ă�26�`���s�Ə����I�[�o�[���[�N�������B�o�����ď����͔�ꂪ�c���Ă����������Ɍ��̃R���f�V�����ɖ߂蕁�i�ʂ�ɕ�����悤�ɂȂ�B

������������X�ɐi�݁A39824��27.8�`

�쓹�㉷��z�e��.�Ă��ꂬ��

|

��ڗ����̗��j�E�R��

��ڗ����͏��R�s���������̑ł��n�߂̗��ł���B�Q�������̐Βi���Ɂu�i������q��O�Y���莛�v�ƒ���ꂽ�����q�K�̋�肪����A���H���}���Ă����B���̂�����͕H�̌��c�Ƃ�����E�q��O�Y�̂ӂ闢�Ƃ��Ēm����B

���N��H���Ă݂�ƁA�s���F���ޗǂ̑啧�J��ɐ悾���A�a�����N�ɕz���̂��߂ɂ��̒n��K��A���@���C�s����K�n�Ƃ��ĉ��������������B���h�̖Ŗ�t�@�������Ė{���Ƃ��A�e���ɓ����E������F�ƁA�ő��Ƃ��ď\��_�������Ĉ��u�����B�����͖�t�@����������ڗ�����y����u��ڗ����v�Ƃ��A�R�����܂��㉤�@���Ɉ��B

��S�N��̑哯�Q�N�i807�j�A������A�������O�@��t�����̎��ɂƂǂ܂�A�r�p���Ă����������C�����A�l�����̈ꎛ�Ƃ����B��������̖����ɑ������{�̕����A�������߂��a�ɋꂵ�݁A�{���ɋF�肵���Ƃ���A�����v�őS�������̂Ɋ������A�������ċ����Č����A�˂����B

�]�ˎ���̐���5�N�i1715�j�ɎR�Ύ��Ŗ{���Ƙe�����̂����ĂقƂ�ǂ̎���A�������Ď��������A70�N��̓V���T�N�i1785�j�A�n���̏�������Z�E�ɂȂ����m�EꟉ��������ɐs�͂����BꟉ��́A������Ȃ���S�����s�r���Ă��̏���Ō��݂̖{�����̑��̏������ċ����Ă���B�܂��A�Љ�ƉƂƂ��Ă��m���A�≮�����珼�R�s�ɂ�����y���X���ɁA���̖���8�̋����˂��Ă���B

�����̎���1,000�N������C�u�L�r���N�V���i�s�V�R�L�O���j���A�M�Ă���B

��ڗ����̌��ǂ���

����E�����̎��F�����ɂ��т�������1,000�N�̃C�u�L�r���N�V���̑�̉��Ɉ��u����Ă��܂��B�����A�L��ɂ����v������Ƃ��ĐM���W�߂Ă��܂��B������20���[�g���̃C�u�L�r���N�V���͍O�@��t�������������̂Ƃ���ꏼ�R�s�̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B

���ٓV���F�{�����艜�̒����̒��B�V�������J���A���y�A�q�b�A���e�A����A�����ɗ쌱������Ɠ`������B

���@�F�u���������������B��h�R�̐����ߍ���ł���܂��v�Ɛ������B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h

�{�@���F��t�@��

�J�@��F�s���F

�n�@���F�a�����N�i708�j

�^�@���F����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��791-1133

���Q�����R�s��ڗ���282

�d�@�b�F089-963-0279

���ԏ�F����10��E�p���ςݎ���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

46�ԁE��ڗ���.����

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�Ԃ����ĉ̉r�ސl�͔��⎛ �O�����傤�̉� �Ƃ�������

|

�@ |

|

|

|

|

���l�\���ԁE���⎛ |

|

|

��ڗ�������47�ԁE���⎛��

47�ԁE���⎛

���⎛�����e�ɓV���ƒn������

���⎛����q��O�Y�̐��܂ꂽ�A�ԊO.����@�����Q�肷��

|

| �Q�q�� |

2017�N3��30���i����29�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S����^2017�N3��29���`4��7����10���ԁB

���Q������44�ԁ`64�ԎD�������q����B

2017�N3��30���@2����

�����́A46�� ��ڗ��� 47�� ���⎛�@2�������܂��B

����͏����ɂ��Ă�26�`���s�Ə����I�[�o�[���[�N�������B�o�����ď����͔�ꂪ�c���Ă����������Ɍ��̃R���f�V�����ɖ߂蕁�i�ʂ�ɕ�����悤�ɂȂ�B

������������X�ɐi�݁A39824��27.8�`

|

���⎛�̗��j�E�R��

��ڗ�������k�֖�1�L���Ƌ߂����⎛�Ƃ̊Ԃ́A�c���̂��₩�ȋȂ��蓹�����ǂ�H���u�l���݂̂��v������B�H�̌��c�Ƃ�����E�q��O�Y�̓`���Ƃ̉����[���B

�C�����̊J�c�E���s�ҏ��p���J��Ɠ`�����邩��A1,300�N�̗��j��L����Â����ł���B���͎R�̒����ɂ���A����̑�N�A�����V�c�i�݈�697?707�j�̒���ɂ��ɗ\�̍��i�A�z�q�ʋ��������������������B���̂Ƃ��A8�����̍⓹���J���đn���������Ƃ��玛���Ƃ��A�܂��A�܂��܂��h����u���₳���i����j�v�ɂ��R������B�O�@��t�����̎��ŏC�@�����͕̂S�]�N��̍O�m6�N�i815�j�A�r�p���������ċ����ė��ƒ�߂��B�{���̈���ɔ@�������́A��y���̘_���I�Ȋ�b��z�����b�S�m�s���M�i942?1017�j�̍�Ɠ`������B���̌�A�I�B����F�쌠���̕����\��Ќ�������J���ďC�����̍��{����ƂȂ�A�u�F�씪�⎛�v�Ƃ��Ă��悤�ɂȂ����B���̂���͋�����12�V�A������48�����Ɨ���������߁A�m���������قljh�����B

�����A�V���N�Ԃ̕��ŏĎ������̂����ƂȂ�A�ċ��ƉЂ��d�Ȃ��Ė������قƂ�ǂȂ��Ȃ�A���̋K�͂͏k���̈�r�����ǂ����B���݁A���̂���ꏊ�́A�\��Ќ����ƋI�B�̌F��匠�����J���Ă����{�ՂŁA�{���A��t�����͂��ߌ������A���O�Ȃǂ������Ȃ�сA�ÊՂȗ����̕��͋C��Y�킹�Ă���B

�{���̒n�����ɂ́A�S���̐M�҂����[���ꂽ����ɑ�����8,000�J���Ă���B

���⎛�̌��ǂ���

腖����i����܂ǂ��j�F�{���Ƒ�t���̊ԁB�u�Ɋy�̓r�v�u�n���̓r�v������A�Ɋy�ɂ͔�������y���A�n���ɂ͉�S���A�{�����A�C�����Ȃǂ��`����Ă���B

�~���̎�F�{���ɂ�����Βi�̉�����10�i�ڂ̍����B�u��������~���v�̎�Ƃ���A����ڂ̕a�Ɍ�������b���`���B

��⟈i�ق����傤����Ƃ��j�F���q����̐Α��w���ŁA�ɗ��O�̒뉀�ɂ��鎛��B

�s���O���i���₳���s�����j�F����17�N�Ɏē��얀����������A���N�S��29���Ɏē���얀���Γn��C�s�����C����A���ނ��Ă����C�������������ꂽ�B

�Z�@���F��791-1133

���Q�����R�s��ڗ�������773

�d�@�b�F089-963-0271

���ԏ�F����50��E�I���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

47�ԁE���⎛�^����

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��ɕ��̐��E�������ˍs�������� ���̗т̎��Ɍw���

|

�@ |

|

|

|

|

���l�\���ԁE���ю� |

|

|

�쓹�㉷��E�Ă��ꂬ�ُo��

48�ԁE���ю�

48�ԁE���ю�

|

| �Q�q�� |

2017�N3��31���i����29�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S����^2017�N3��29���`4��7����10���ԁB

���Q������44�ԁ`64�ԎD�������q����B

2017�N3��31���@3������

�쓹�㉷��z�e��.�Ă��ꂬ�ق��o������

48�Ԑ��ю�~49�ԏ�y��~50�Ԕɑ���~51�ԐΎ莛~

���㉷��{�ق�ʂ��ĎR���ΏI���̒n�Ɋ��A

52�ԑ��R���܂ł̂S�������܂��A�h�͌�������h��

31724���@22.2�`�����B

|

���ю��̗��j�E�R��

���̑O�ɏ��삪����A���ꂢ�Ȑ�������Ă���B��O�ɂ͂܂������q�K�̋�肪����A�u�H���⍂��̂Ă��ꂬ�O�Â̑�v�ƍ��܂�Ă���B�u�Ă��ꂬ�v�͎h���g�̃c�}�Ɏg���鐅���ŁA���̂�����̐����Ɏ������A���R�s�̓V�R�L�O���Ƃ���Ă���B

���N�ɂ��ƁA�����V�c�i�݈�724?49�j�̓V��13�N�A�s���F������ɂ��ɗ\�ɓ���A���i�A�z�q�ʏ����ƂƂ��Ɉ�{�ʓ����Ƃ��ē��F�����������B���̒n�͌��݂̏��R�s����d���˂�����́u���Ђ̗��v�Ƃ���A�{���ɏ\��ʊω���F�������Ĉ��u�����B�哯�Q�N�i807�j�O�@��t���l���̗�Ղ����炵���ۂ��̎��ɐ��������B�����ő�t�͍��i�̉z�q�������Ƌ��c�A�������܂̒n�Ɉڂ��Ďl�����ƒ�߁A���Ƃ̈��ׂ��F�肷�铹��Ƃ��ꂽ�B���̂��둺�͑��鯂ŋꂵ��ł���A�O�@��t�͑��l���~�����߂Ɏ����˂��A�߂��Ő����̐������������B���̐���300���ɂ���u��̕��v�͂��̈�ՂƂ���A���͟��ꂽ���Ƃ��Ȃ��y�n�������A���a60�N�́u�S���̖����S�I�v�ɂ��I��Ă���B

����͍]�ˁE���i�N�ԁi1624?44�j�A�Ђœ������Ď������B���\13�N�i1700�j�ɏ�������͂��߁A�ƘV�A��s�ȂǏ���l�̎�ɂ��ꕔ���Č��A��i�S�N�i1707�j�ɂ͒����̑c�A�o�h�@�����̉J��F��𐬏A���ď��R�˂ɋA�˂���A�{���Ə��O���̍ċ��ɐs�́A����ɍ]�˖����ɑ�t���Ɛm��������Ă���B

���ю��̌��ǂ���

�����n���F�[�o���O�̒뉀�B���w�肷���1�����肢�������Ă����Ƃ����A�K���������Ă������邨�n������B

�F�s�|�F腖����̑O�B�e�|�Ǝq�|������Ȃ��Ő����Ă���|�ŁA�ƒ�~���̏ے��Ƃ��ĐM����Ă���B

����F�w�l���X㉚��x�B�ŌÂ̎l���H�G�}�Ƃ��ċM�d�B���13�N�i1763�j�̊��s�B�܂��w�l�����L�x�i����24�N�E1891���j���M�d�����B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h

�{�@���F�\��ʊϐ�����F

�J�@��F�s���F

�n�@���F�V��13�N�i741�j

�^�@���F����@�܂��@�����ɂ���@���킩

�Z�@���F��791-1111

���Q�����R�s���䒬1007

�d�@�b�F089-975-0319

���ԏ�F����20��E��^2��E�I���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

48�ԁE���ю��^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �\���̂킪�g�����Ă����̂܂܂ɏ�y�̎��ւ܂��肱������ |

�@ |

|

|

|

|

���l�\��ԁE��y�� |

|

|

49�ԁE��y��

��y���^����l

50�Ԃւ̕H���Ɏ���ē�

|

| �Q�q�� |

2017�N3��31���i����29�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S����^2017�N3��29���`4��7����10���ԁB

���Q������44�ԁ`64�ԎD�������q����B

2017�N3��31���@3������

�쓹�㉷��z�e��.�Ă��ꂬ�ق��o������

48�Ԑ��ю�~49�ԏ�y��~50�Ԕɑ���~51�ԐΎ莛~

���㉷��{�ق�ʂ��ĎR���ΏI���̒n�Ɋ��A

52�ԑ��R���܂ł̂S�������܂��A�h�͌�������h��

31724���@22.2�`�����B

|

��y���̗��j�E�R��

���������ɐ����q�K�̋��u�����̋��͍��ɐ����ɂ���v�����B��y���͋���l�i903?72�j�̎p�����܂Ɏc�鎛�ł���B���̂܂������₹���g�ɁA���̔���܂Ƃ��A�c�G�����ނ��������Ȃ���s�r���A�u�얳����ɕ��v��������Ђƌ��Ђƌ��������ȕ��ƂȂ��Č�����ł�p�������ԁB���H���C���A�����˂��A��˂��@���Ă͖��O���~���A�܂��L��Ɋ��Ă�ꂽ���̂��Α��ɂ��A����ɕ��������ċ��{�����V�s�m�A�O�����ł���B���̋���l����{���̐~�q�Ɉ��u�����y���́A���N�ɂ��ƓV������N�Ԃɏ���E�F���V�c�i�݈�749?58�j�̒��莛�Ƃ��āA�b����l�ɂ��s���F�i668?749�j�����������߉ޔ@������{���Ƃ����J��A�J�n���ꂽ�B�@���@�̎��@�������Ƃ����B�̂��O�@��t�����̎���K�˂āA�r�p���Ă����������ċ����A�^���@�ɉ��@�����B���̂��납�玛�^�͉h���A����͔����l���ɂ���сA66�V�̖��������قǂł������B

����l���l�����������A��y���ɑؗ������͕̂������㒆���ŁA�V���N�ԁi957?61�j�̂R�N�ԁA���l�����ւ̋����ɓw�߁A�z�������Đe���܂ꂽ�B���q����̌��v�R�N�i1192�j�A�����������̔ɉh���F�肵�ē������C�������B�����A���i23�N�i1416�j�̕��ŏĎ��A�����N�ԁi1469?87�j�ɗ̎�A�͖쓹����ɂ���čČ����ꂽ�B�{���Ɠ��w�̐~�q�͓����̌����ŁA���a36�N�ɉ�̏C��������Ă��邪�A�a�l�Ɠ��l���ܒ������ȑf�ő��d�Ȍ����́A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

��y���̌��ǂ���

����l���F���w��d�v�������B����121�D5�����A�ؑ��A�ʊ�B��������Z�̂̈���ɏ�������f���Ă���B�{�V�̒��2��ڂ̋�珼�B�������F�{���~�q�Ɏ������ォ��]�ˎ���ɂ����Ă̗�����������A�M�d�ȗ��j�j���B

�O���@�F��y�@�̊J�c�E�@�R��l�A1���E������l�A2���E�ǒ���l�̎��쑜�����u����Ă����B���̎O���͏��a20�N�̏��R��P�ŏo�J����̎��őS�Ă��Ă���B

�@�h�F�^���@�L�R�h�@

�{���F�߉ޔ@���i�`�s���F��j

�J��F�b����l

�n�@���F�V������N�ԁi749?757�j

�^�@���F�̂��܂��@����܂@�ڂ��Ȃ�@��

�Z���F��790-0925�@���Q�����R�s��q��1198�@�d�b�F089-975-1730

���ԏ�F����20��i100�~�j�E���S���i200�~�j�}�C�N���i500�~�j�Ƒ�^�i1,000�~�j4��@�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

49�ԁE��y���^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��낸�����ɑ��Ȃ�Ƃ��ӂ炸 ���a�Ȃ���Ɩ]�F���

|

�@ |

|

|

|

|

|

��\�ԁE�ɑ��� |

|

|

50�ԁE�ɑ���

50�ԁE�ɑ���

50�Ԕɑ�������51�ԐΎ莛�֓r���A���㉷��̊X��

|

| �Q�q�� |

2017�N3��31���i����29�N�j |

| �Q�q�o�H |

�l���H�S����^2017�N3��29���`4��7����10���ԁB

���Q������44�ԁ`64�ԎD�������q����B

2017�N3��31���@3����

�쓹�㉷��z�e��.�Ă��ꂬ�ق��o������

48�Ԑ��ю�~49�ԏ�y��~50�Ԕɑ���~51�ԐΎ莛~

���㉷��{�ق�ʂ��ĎR���ΏI���̒n�Ɋ��A

52�ԑ��R���܂ł̂S�������܂��A�h�͌�������h��

31724���@22.2�`�����B

|

�ɑ����̗��j�E�R��

���͏��R����͂��߁A���R�̎s�X�A���˓��C�܂ň�]�ł��鍂��ɂ���A�̂ǂ��ȕ���̋������ӂ́A���������R�̕�ɂƂ��Či�ώ��ѕی�n��Ɏw�肳��Ă���B

���N�ɂ��ƁA�V������N�ԂɍF���V�c�i�݈�749?58�j�̒���ɂ��A�s���F�����悻90�����̖�t�@���������Ĉ��u���A���������Ɠ`�����A�u�������v�ƍ����ꂽ�B�O�m�N�ԁi810?24�j�A�O�@��t�����̒n���������A���ɐ������ꂽ�ۂɁu���R�E�ɑ����v�Ɖ��߁A���Ƃ��ꂽ�B

���̌�A���͐������邪�ɗ\�̍��i�E�����`��m�EꟘ@��̉����ōċ��A�O���Q�N�i1279�j�ɂ͌�F���V�c�i�݈�1274?87�j�̒����������A���̎��ŕ�����l���ÌR�̌��ނ��F�����Ă���B�܂��A���@�̊J�c�E��Տ�l�i1239?89�j���N���ɁA���ɕ{����ɗ\�ɋA�������ہA�L���̎��ɎQ�Ă��ďC�s�����B��l�͔ӔN�̐������N�i1288�j�A�S���E�@�����������Ă����w��y�O���o�x�����̎��ɕ�[����Ă���B�܂��A�V�c�Ƃ̕�ł��鋞�s�E��O���Ƃ̂䂩����[���A���i�Q�N�i1395�j�ɂ͌㏬���V�c�i�݈�1382?1412�j�̒����ɂ���O��26���E�����a�����A�ɑ����̑�V���Z�E�ƂȂ��Ă���B�������������玛�ɂ�16�ق̂���͂����������c���Ă���B����ɍ]�ˎ���ɂ͓���Ƃ̋A�˂������A�l�㏫�R�E�ƍj���O�����Ƃ��Ă���3�̂̂����̊���V���J��ȂǁA���^��36�V�Ɩ���100���]��L����قǂ̑厛�Ƃ��ĉh�����B

�ɑ����̌��ǂ���

��Տ�l�F�ɗ\�̖���A�͖�ʍL�̎��j�Ƃ��Đ��܂�A10�̂Ƃ��o�ƁA�̂��S�����s�r���u�V�s��l�v�u�̐��v�ƌĂꂽ�B

����V���F�{������̐��V���Ɉ��u�B�F��Εx�M��^���A����A�v�w�a���A�����ɐ��Ȃǂ̂����v������Ƃ����B

�ڑ҈ꖜ�l�̐Β��F�R��O�ɂ��鎛���̐Β������B10,000�l�̂��H�ڑ҂𐬏A�����L�O��B

�@�@�h�F�^���@�L�R�h

�{�@���F��t�@��

�J�@��F�s���F

�n�@���F�V������N�ԁi749?757�j

�^�@���F����@���낱��@����@�܂Ƃ����@���킩

�Z�@���F��790-0912

���Q�����R�s������32

�d�@�b�F089-975-0910

���ԏ�F����5��E�}�C�N���o�X1��E��^1��I���E����

�h�@�V�F�Ȃ�

�o�T�F�l�����\�����������

|

|

50�ԁE�ɑ����^���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|