|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

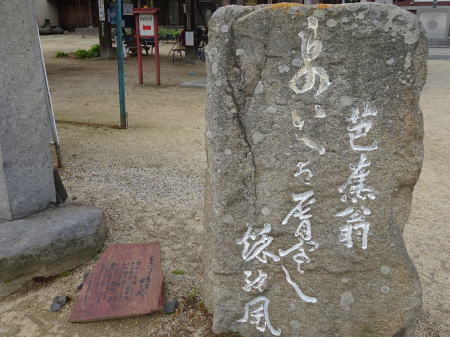

第五十一番・石手寺 |

|

|

51番・石手寺 山門

51番・石手寺

51番・石手寺

石手寺門前の茶店で休憩

|

| 参拝日 |

2017年3月31日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年3月31日 3日目は

南道後温泉ホテル.ていれぎ館を出発して

48番西林寺~49番浄土寺~50番繁多寺~51番石手寺~

道後温泉本館を通って山頭火終焉の地に寄り、

52番太山寺までの4ヶ寺をまわり、宿は権現温泉宿泊

31724歩 22.2㌔歩く。

|

石手寺の歴史・由来

日本最古といわれる道後温泉の近く。参道が回廊形式となり仲見世のみやげ店が並ぶ。境内は、巡礼者よりも地元のお大師さん信者や観光客が多い霊場である。

そのもう一つの要因は、境内ほとんどの堂塔が国宝、国の重要文化財に指定されている壮観さで、それに寺宝を常時展示している宝物館を備えており、四国霊場では随一ともいえる文化財の寺院である。まず、一部を簡略にふれておこう。国宝は二王門で、高さ7m、間口は三間、横4m、文保2年(1318)の建立、二層入母屋造り本瓦葺き。重要文化財には本堂をはじめとして、三重塔、鐘楼、五輪塔、訶梨帝母天堂、護摩堂の建造物と、「建長3年」(1251)の銘が刻まれた愛媛県最古の銅鐘がある。縁起によると、神亀5年(728)に伊予の豪族、越智玉純が霊夢に二十五菩薩の降臨を見て、この地が霊地であると感得、熊野12社権現を祀ったのを機に鎮護国家の道場を建立し、聖武天皇(在位724?49)の勅願所となった。翌年の天平元年に行基菩薩が薬師如来像を彫造して本尊に祀って開基し、法相宗の「安養寺」と称した。「石手寺」と改称したのは、寛平四年(892)の右衛門三郎再来の説話によるとされる。鎌倉時代の風格をそなえ、立体的な曼荼羅形式の伽藍配置を現代に伝える名刹である。境内から出土された瓦により、石手寺の前身は680年(白鳳時代)ごろ奈良・法隆寺系列の荘園を基盤として建てられた考証もある。

石手寺の見どころ

訶梨帝母天堂:熊野十二社権現の遺構の一つで、鬼子母神を祀り、安産祈願の信仰を集めている。

落書き堂:大師堂の別名。かつて夏目漱石や正岡子規など多くの名士が落書きを残していた。

洗い石:門前にある別名「渡らずの橋」。裏側に経文が刻まれている。

阿弥陀堂:二王門を入り左側。ぼけ防止の祈願者が多く参拝する。

宗 派:真言宗豊山派 本尊:薬師如来 開基:行基菩薩

創 建:天平元年(729)

真 言:おん ころころ せんだり まとうぎ そわか

住 所:〒790-0852 愛媛県松山市石手二丁目9番21号

電 話:089-977-0870

駐車場:民営駐車場4ヶ所・有料普通200台・マイクロバス、大型50台

宿 坊:なし

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

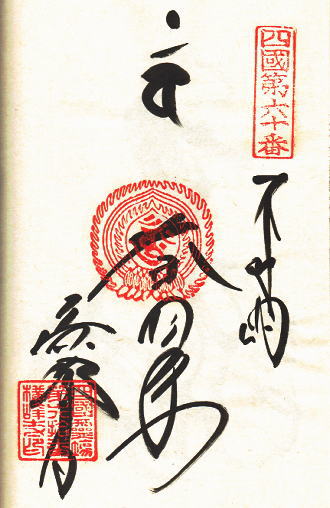

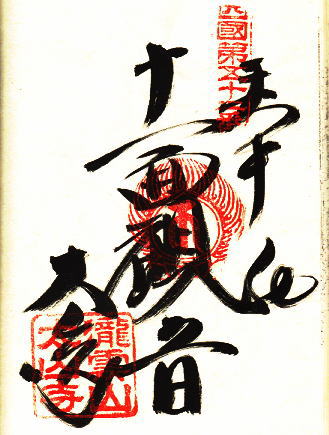

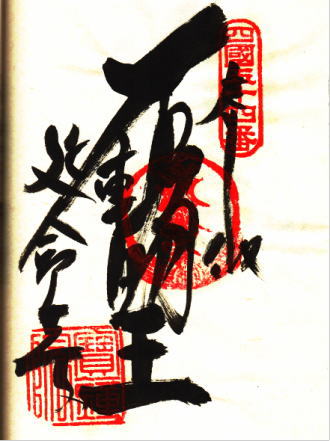

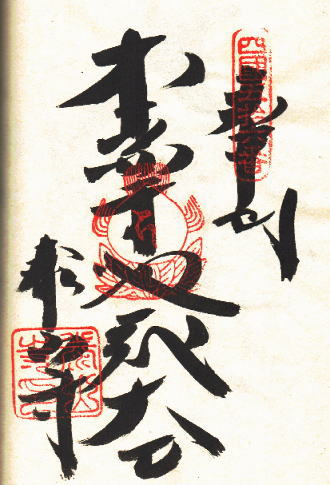

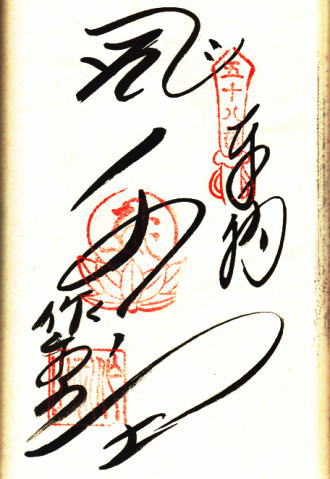

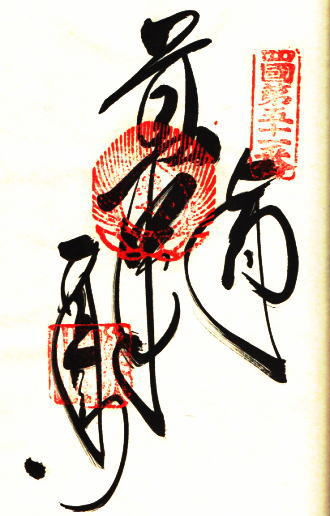

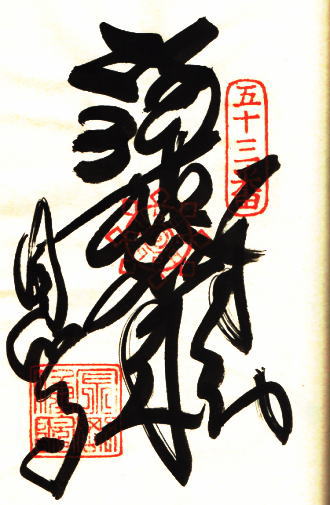

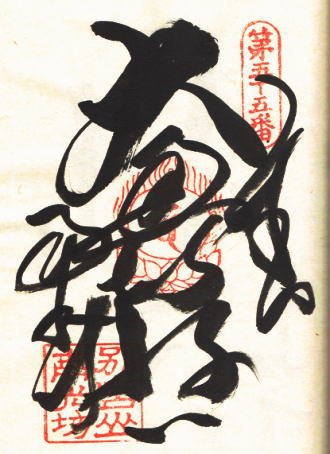

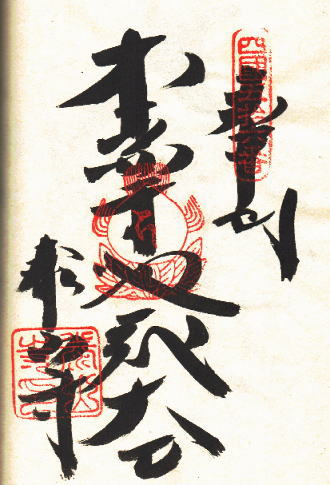

51番・石手寺/御朱印

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 太山へのぼれば汗のいでけれど 後の世思へば何の苦もなし |

|

|

|

|

|

第五十二番・太山寺 |

|

|

道後温泉本館

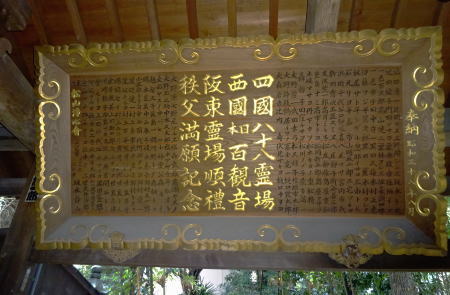

50番~52番太山寺への遍路道は道後温泉.山頭火終焉地を通る

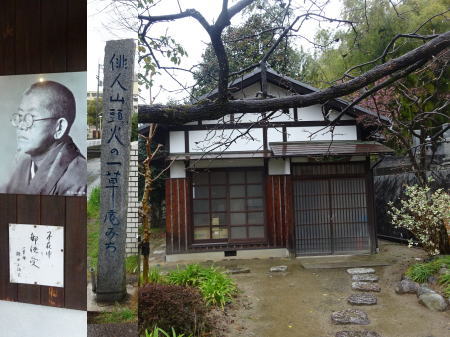

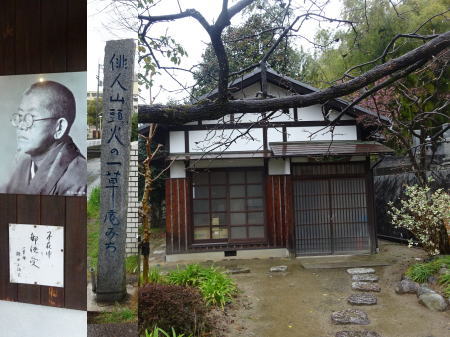

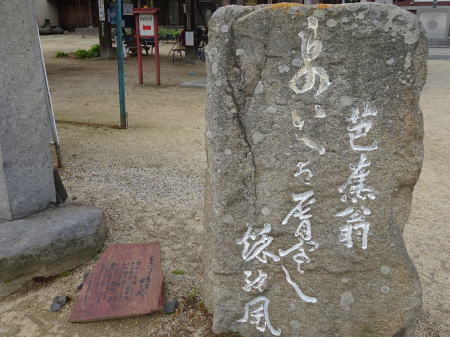

種田山頭火 終焉の地

52番・太山寺

52番・太山寺

3日目の宿:権現温泉/権現山荘

|

| 参拝日 |

2017年3月31日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年3月31日 3日目は

南道後温泉ホテル.ていれぎ館を出発して

48番西林寺~49番浄土寺~50番繁多寺~51番石手寺~

道後温泉本館を通って山頭火終焉の地に寄り、

52番太山寺までの4ヶ寺をまわり、宿は権現温泉宿泊

31724歩 22.2㌔歩く。

|

太山寺の歴史・由来

開基とされる真野長者、その長者が一夜にして御堂を建てたという縁起は興味深い。長者は豊後(大分)でふいごの炭焼きをしていたが、神のお告げで久我大臣の娘・王津姫と結婚、いらい運が開けて大富豪となった。用明2年(587)、商いのため船で大阪に向かうとき大暴風雨に遭い、観音さまに無事を祈願したところ、高浜の岸で救われた。この報恩にと一宇の建立を大願し、豊後の工匠を集めて間口66尺、奥行き81尺の本堂を建てる木組みを整えて船積みした。順風をうけて高浜に到着、夜を徹して組み上げ、燦然と朝日が輝くころに本堂は建ち上がった。いらい「一夜建立の御堂」と伝えられている。

その後、天平11年(739)に聖武天皇(在位724?49)の勅願をうけて、行基菩薩が十一面観音像を彫造し、その胎内に真野長者が瀧雲山で見つけた小さな観音像を納めて本尊にしたという。寺が隆盛したのは孝謙天皇(在位749?58)のころで、七堂伽藍と66坊を数えるほど壮観であった。弘法大師は晩年の天長年間(824?34)に訪れ、護摩供の修法をされて、それまでの法相宗から真言宗に改宗している。

のち、後冷泉天皇(在位1045?68)をはじめに、後三条、堀河、鳥羽、崇徳、近衛の6代にわたる各天皇が、十一面観音像を奉納されている。いずれも像高は150cm前後で、本尊の十一面観音像とともに国の重要文化財。本堂内陣の厨子に安置されている。なお現本堂は長者の建立から3度目だが、真言密教では最大規模を誇り国宝である。

太山寺の見どころ

本堂:嘉元3年(1305)、松山城主・河野家が寄進。桁行7間、梁間9間の入母屋造り本瓦葺き。国宝。

仁王門:本堂と同じく鎌倉時代の再建で3間8脚門、入母屋造り本瓦葺き。国重要文化財。

聖徳太子堂:伊予を訪れた太子が、この寺と縁を結んだ。法隆寺夢殿と同じ太子像を祀る。

最古の木製納札:安永9年(1780)銘。

宗派: 真言宗智山派 本尊: 十一面観世音菩薩 開基: 真野長者

創 建: 六世紀後半

真 言: おん まか きゃろにきゃ そわか

住 所: 〒799-2662 愛媛県松山市太山寺町1730

電 話: 089-978-0329

駐車場: 普通50台大型5台(普通車がない場合)終日・無料

宿 坊: なし

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

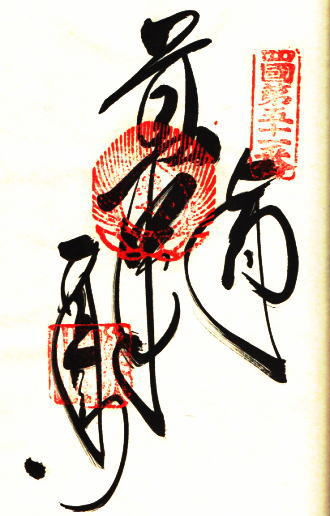

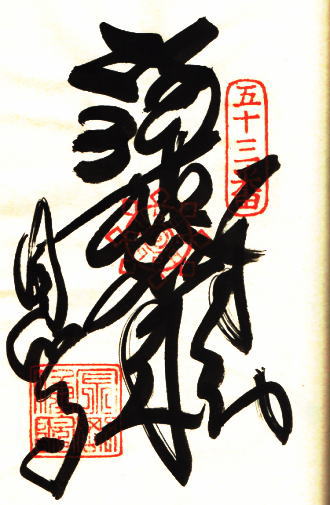

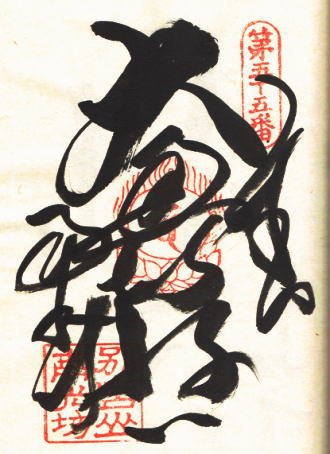

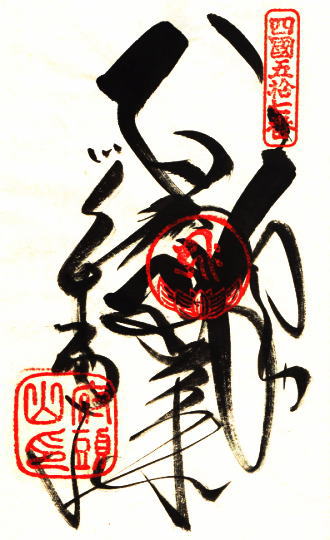

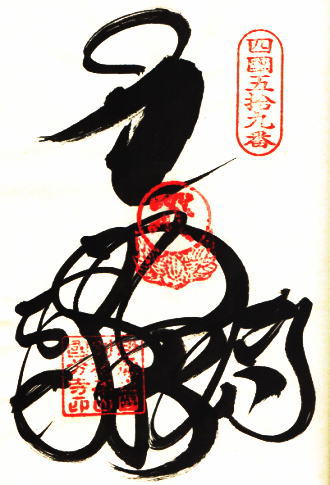

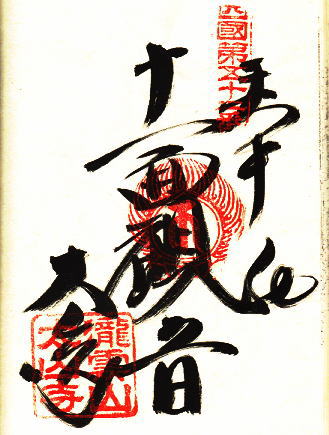

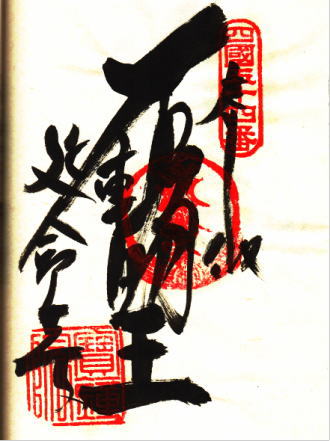

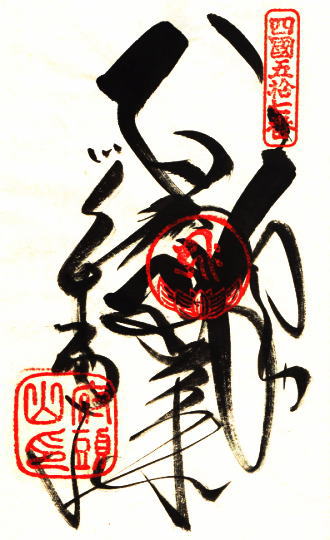

52番・太山寺/御朱印

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第五十三番・円明寺 |

|

|

4日目は宿の権現山荘を出発53番へ

53番・円明寺

53番・円明寺

53番・円明寺

「花へんろ」の舞台.伊予北条の町を通り30㌔先今治市大西まで歩く

|

| 参拝日 |

2017年4月1日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年4月1日 4日目

4日目。今日は権現山荘を出発して53番円明寺一か所だけを参拝し「花へんろ」の舞台.伊予北条の町を通って、30㌔先~今治市大西まで歩く。宿泊は遍路宿:ビジネスHotel津吉

45793歩32.0㌔

|

円明寺の歴史・由来

圓明寺には、アメリカ人巡礼者が発見した四国霊場最古の銅板納札が保存されている。大正13年3月、シカゴ大学のスタール博士が四国遍路をしている途次、寺の本尊・阿弥陀如来像を安置している厨子に打ち付けてあったのを見つけた。江戸時代の初期にあたる慶安3年(1650)の銘があり、縦24cm、幅が9.7cm、厚さ約1mmで破損のない納札としては、現存最古で例のない銅板製である。

奉納者の樋口平人家次は、京都・五智山蓮華寺の伽藍を再興して、五智如来石仏を造立したことなどで知られるが、この納札でとくに注目されるのは、初めて「遍路」の文字が記されていることでもある。

縁起によると天平勝宝元年、聖武天皇(在位724?49)の勅願により、行基菩薩が本尊の阿弥陀如来像と脇侍の観世音菩薩像、勢至菩薩像を彫造して安置し、七堂伽藍を備えた大寺として建立したのが創建とされている。当時は、和気浜の西山という海岸にあり「海岸山・圓明密寺」と称したという。

のち、弘法大師が荒廃した諸堂を整備し、霊場の札所として再興したが、鎌倉時代に度重なる兵火で衰微、元和年間(1615?24)に土地の豪族・須賀重久によって現在地に移された。さらに、寛永13年(1636)京都・御室の覚深法親王からの令旨により仁和寺の直末として再建され、寺号もそのとき現在のように改められている。 圓明寺はまた、聖母マリア像を浮き彫りにしたキリシタン灯籠があることでも知られる。

円明寺の見どころ

キリシタン石塔:大師堂左の塀ぎわにあり、高さ40cmほどの灯籠。キリシタン禁制の時代、この地方には信者が多くいて、寺では隠れ信者の礼拝を黙認していたようである。

左甚五郎作の龍:本堂の右上・鴨居にあり、5mほどの彫り物。行い悪い人が見ると目が光るという。

観音堂:十一面観音像を安置。慶長5年の台座銘。

宗派: 真言宗智山派 本尊: 阿弥陀如来(伝行基菩薩作)開基:行基菩薩

創 建: 天平勝宝元年(749)

真 言: おん あみりた ていせい からうん

住 所: 〒799-2656 愛媛県松山市和気町1-182 電話:089-978-1129

駐車場: 普通10台・大型3台午前7時?午後5時・無料

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

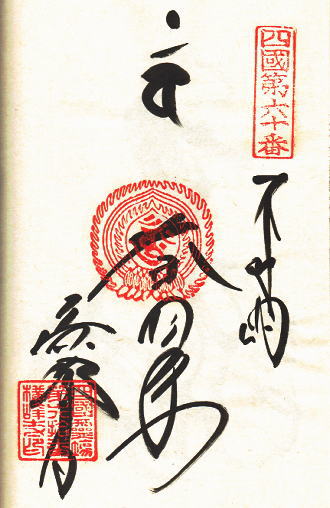

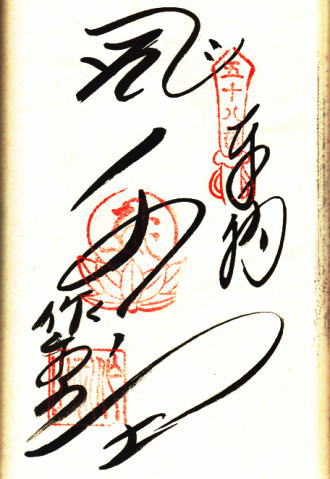

53番・円明寺/御朱印

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

くもりなき鏡の縁とながむれば 残さず影をうつすものかな

|

|

|

|

|

|

第五十四番・延命寺 |

|

|

54番・延命寺 |

| 参拝日 |

2017年4月2日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年4月2日 5日目

ビジネスHotel津吉を出発~54番延命寺~55番南光坊~56番泰山寺~57番栄福寺~58番仙遊寺~59番国分寺、6ヶ寺をお参りして、湯ノ浦温泉.湯ノ浦ハイツ に宿泊。

43833歩30.6㌔ 今日も30㌔超歩く。

|

延命寺の歴史・由来

今治の市街地から西北へ6kmほどのところに、延命寺の山号にもなっている近見山という標高244mの山がある。この山頂一帯に七堂伽藍の甍を連ねて、谷々には100坊を数えていたのが延命寺であったと伝えられる。縁起によると、養老四年に聖武天皇(在位724?49)の勅願により、行基菩薩が大日如来の化身とされる不動明王像を彫造して本尊とし、伽藍を建立して開創した。弘仁年間(810?24)になって、弘法大師が嵯峨天皇(在位809?23)の勅命をうけ、伽藍を信仰と学問の中心道場として再興、「不動院・圓明寺」と名づけ、勅願所とした。この「圓明寺」の寺名は、明治維新まで続いたが、同じ寺名の五十三番・圓明寺(松山市)との間違いが多く、江戸時代から俗称としてきた「延命寺」に改めている。その後、再三火災に遭い堂宇を焼失しているが、再興をくり返し、享保12年(1727)に難を免れた本尊とともに現在地の近見山麓へ移転した。この間、鎌倉時代の文永5年(1268)、華厳宗の学僧・凝然(1240?1321)が寺の西谷の坊に籠り、初学者の仏教入門書といわれる『八宗綱要』を著述した。「八宗」とは倶舎・成実・律・法相・三論・天台・華厳の各宗と新しく興った浄土宗で、上下2巻に記されている。寺にはまた、四国で2番目に古い真念の道標が残されており、境内に馬酔木の木があって、春の彼岸ごろから1ヵ月ほど可憐な白い花をつけている。

延命寺の見どころ

山門:もと今治城の城門の一つで、総けやき造り。明治初期に今治城取り壊しの際に譲り受けた。

火伏せ不動尊:本尊。宝冠をかぶった珍しい不動明王像で、再三の火災から逃れているのでこの尊名が。

越智孫兵衛の墓:阿方の庄屋であった越智孫兵衛は、農民の窮乏を救い、享保年間の大飢饉でも餓死者を出さなかったと伝えられる。

宗派: 真言宗豊山派 本尊:不動明王(伝行基菩薩作)開基:行基菩薩

創 建: 養老4年(720)真言: のうまく さんまんだ ばざらだん

せんだ まかろしゃだ そわたやうん たらた かんまん

住所: 〒794-0081愛媛県今治市阿方甲636 電話: 0898-22-5696

駐車場: 普通車30台マイクロバス・大型合わせて6台 普通100円・大型500円午前7時?午後5時 料金は納経所で協力いただいている

宿 坊: なし

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

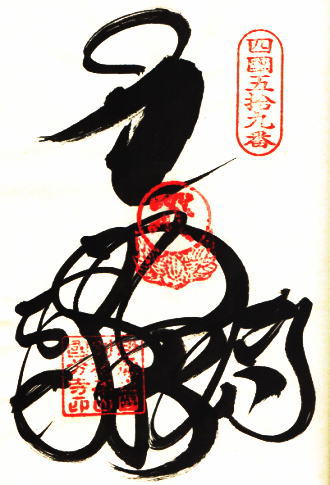

54番・延命寺/御朱印

|

54番・延命寺 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

このところ三島に夢のさめぬれば 別宮とても同じ垂迹

|

|

|

|

|

|

第五十五番・南光坊 |

|

|

55番・南光坊 |

| 参拝日 |

2017年4月2日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年4月2日 5日目

ビジネスHotel津吉を出発~54番延命寺~55番南光坊~56番泰山寺~57番栄福寺~58番仙遊寺~59番国分寺、6ヶ寺をお参りして、湯ノ浦温泉.湯ノ浦ハイツ に宿泊。

43833歩30.6㌔ 今日も30㌔超歩く。

|

南光坊の歴史・由来

四国霊場のうち「坊」がつく寺院はこの南光坊だけである。正式には光明寺金剛院南光坊という。今治市の中心街にあるが起源は古く、航海の神、総鎮守・伊予一の宮の大山祇神社と深くかかわる歴史を有する。縁起によると、大宝3年、伊予水軍の祖といわれた国主・越智玉澄公が、文武天皇(在位697?707)の勅をうけて大山積明神を大三島に勧請し、大山祇神社を建てた際に、法楽所として24坊の別当寺を建立したことが創始といわれる。これらの別当寺は翌々年、海を渡っての参拝が不便なことから現在の今治市に移されているが、和銅元年(708)に行基菩薩が24坊のうち8坊を「日本総鎮守三島の御前」と称して奉祭した。さらに、弘法大師がこの別当寺で法楽をあげて修法され、霊場に定められた。のち、伊予全土におよんだ「天正の兵火」により、社殿・伽藍はことごとく焼失したが、南光坊だけが別宮の別当寺として再興された。慶長5年(1600)には藤堂高虎公の祈願所として薬師堂を再建、また江戸時代には藩主・久松公も祈祷所にして信仰し、祭祀料を奉納している。さらに時代がさがり、明治初年の廃仏毀釈では本地仏として社殿に奉安していた大通智勝如来と脇侍の弥勒菩薩像、観音菩薩像を南光坊薬師堂に遷座し、別宮大山祇神社と明確に分離した。

太平洋戦争最末期の昭和20年8月、空襲により大師堂と金比羅堂を残して罹災した。現在の本堂は昭和56年秋、薬師堂は平成3年春に、山門は同10年に再建されている。

南光坊の見どころ

大通智勝如来:『法華経』の化城喩品第七に説かれている仏で、大山祇大明神の本地とされて河野水軍に信仰された。

川村驥山の菅笠:書道界初めて芸術院賞を受けた書家で、昭和29年娘を伴い遍路の途中に南光坊の住職と出会い、奉納した菅笠。あまりの達筆に驚いた住職の望みに応えた。

金比羅堂:讃岐の金比羅宮から勧請している金比羅大権現を祀る堂。

宗派: 真言宗醍醐派 本尊: 大通智勝如来 開基: 行基菩薩

創 建: 大宝3年(703)真 言: なむ だいつうちしょう ぶつ

住所: 〒794-0026愛媛県今治市別宮町3丁目1番地 電話 0898-22-2916

駐車場: 普通20台・マイクロバス2台・大型1台 終日・無料 宿坊 なし

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

55番・南光坊/御朱印 |

55番・南光坊 |

55番・南光坊 |

55番/南光坊の道路挟んだ隣に別宮大山祇神社

伊予国一宮の大山祇神社の別宮。

新四国曼荼羅霊場40番札所。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

極楽の浄瑠璃世界たくらえば 受くる苦楽は報いならまし

|

|

|

|

|

|

第五十六番・泰山寺 |

|

|

56番・泰山寺 |

| 参拝日 |

2017年4月2日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年4月2日 5日目

ビジネスHotel津吉を出発~54番延命寺~55番南光坊~56番泰山寺~57番栄福寺~58番仙遊寺~59番国分寺、6ヶ寺をお参りして、湯ノ浦温泉.湯ノ浦ハイツ に宿泊。

43833歩30.6㌔ 今日も30㌔超歩く。

|

泰山寺の歴史・由来

泰山寺には、水難で人命を失う悪霊のたたりを鎮めた伝説が根強く残っている。

弘法大師がこの地を訪れたのは弘仁6年のころ。蒼社川という川がこの地方を流れており、毎年梅雨の季節になると氾濫して、田地や家屋を流し、人命を奪っていたため、村人たちは恐れ苦しみ、人取川といって悪霊のしわざと信じていた。この事情を聴いた大師は、村人たちと堤防を築いて、「土砂加持」の秘法を七座にわたり修法したところ、満願の日に延命地蔵菩薩を空中に感得し、治水祈願が成就したことを告げた。大師は、この修法の地に「不忘の松」を植えて、感得した地蔵菩薩の尊像を彫造して本尊とし、堂舎を建てて「泰山寺」と名づけた。この寺名は、『延命地蔵経』の十大願の第一「女人泰産」からとったと伝えられる。「泰山」にはまた、寺があった裏山の金輪山を死霊が集まる泰山になぞらえ、亡者の安息を祈り、死霊を救済する意味もあるという。

寺はその後、淳和天皇(在位823〜33)の勅願所となり、七堂伽藍を備えて、塔頭に地蔵坊、不動坊など10坊を構えるほどの巨刹として栄えた。だが度重なる兵火により寺の規模は縮小し、金輪山の山頂にあった境内が麓の現在地、大師お手植えの「不忘の松」があったところに移ったと伝えられている。

泰山寺の右約300m「塔の元」という場所は、鎌倉時代の学僧で、『八宗綱要』を撰述した凝然(1240〜1321)が誕生した地とされている。

泰山寺の見どころ

土砂加持:川の氾濫などで命をなくした亡者追善の祈祷などをいう。

不忘の松:大師堂の側にあったが、いまは切り株だけが残っている。

この切り株に腰をかけると腰痛に霊験あらたかという。

地蔵車:本堂斜め前。石塔に丸い輪があり、これを回すと六道輪廻の絆を断てるといわれる。 六道は、地獄・餓鬼など衆生が背負う六つの迷界。

宗派: 真言宗単立 本尊: 地蔵菩薩(伝弘法大師作) 開基: 弘法大師

創建: 弘仁6年(815) 真言: おん かかかび さんまえい そわか

住 所: 〒794-0064 愛媛県今治市小泉1-9-18 電話: 0898−22-5959

駐車場: 普通車60台・マイクロバス10台・大型4台有料 宿 坊: なし

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

56番・泰山寺/御朱印 |

大師堂 |

|

|

|

57番・栄福寺へ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| この世には弓矢を守る八幡なり 来世は人を救う弥陀仏 |

|

|

|

|

|

第五十七番・栄福寺 |

|

|

56番~57番 おへんろ休憩所 |

| 参拝日 |

2017年4月2日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年4月2日 5日目

ビジネスHotel津吉を出発~54番延命寺~55番南光坊~56番泰山寺~57番栄福寺~58番仙遊寺~59番国分寺、6ヶ寺をお参りして、湯ノ浦温泉.湯ノ浦ハイツ に宿泊。

43833歩30.6㌔ 今日も30㌔超歩く。

|

栄福寺の歴史・由来

瀬戸内海沿岸のこの近海では、海難事故が絶えなかった。栄福寺は、弘法大師が海神供養を修したことから、海陸安全、福寿増長の祈願寺として往古から信仰されている。縁起によると、嵯峨天皇(在位809?23)の勅願により、大師がこの地を巡教したのは弘仁年間であった。内海の風波、海難の事故の平易を祈って、府頭山の山頂で護摩供を修法された。その満願の日、風波はおさまり、海上には阿弥陀如来の影向が漂った。この阿弥陀如来の尊像を府頭山頂まで引き揚げて堂宇を建て、本尊として安置したのが創建といわれ、勅願寺とされた。栄福寺には、神仏混合の歴史もあり、その由来も平安時代に遡る。貞観元年(859)、大和・大安寺の行教上人が宇佐八幡(大分)の霊告をうけて、その分社を山城(京都)の男山八幡(石清水八幡)として創建するため、近海を航行中に暴風雨に遭い、この地に漂着した。ところが府頭山の山容が山城の男山と似ており、しかも本尊の阿弥陀如来は八幡大菩薩の本地仏でもあることから、境内に八幡明神を勧請して社殿を造営、神仏合体の勝岡八幡宮を創建したと伝えられる。この八幡宮は「伊予の石清水八幡宮」とも呼ばれ、「四国五十七番」と仲良く寺社名を刻んだ石塔の道標が立っている。明治新政府の神仏分離令により、寺は旧地から山の中腹になる現在地に移転し、また神社と寺はそれぞれ独立した。現在の大師堂は、山頂にあった堂舎を移築した由緒がある。

栄福寺の見どころ

古い納経帳:寛政12年(1800)7月、九州から巡礼に来た人の名で、「八幡宮別当栄福寺」と記されている。約3ヵ月で四国霊場を一巡している。

少年の箱車:足の不自由な15歳の少年が、犬に引かせて巡礼した箱車で、昭和8年にこの寺で足が治り、松葉杖とともに奉納したもの。

お願い地蔵:参道入口。赤い帽子をかぶっている。

宗 派: 高野山真言宗 本尊: 阿弥陀如来 開基: 弘法大師

創 建: 弘仁年間(810?824)

真 言: おん あみりた ていせいから うん

住 所: 〒794-0114 愛媛県今治市玉川町八幡甲200

電 話: 0898-55-2432 駐車場: 境内に普通車5?6台、宿坊: なし

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

57番・栄福寺/御朱印 |

57番/栄福寺 |

栄福寺本堂 |

栄福寺本堂 栄福寺本堂 |

|

参拝後、治癒して奉納された箱車 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

たちよりて作礼の堂にやすみつつ 六字を唱え経を読むべし

|

|

|

|

|

|

第五十八番・仙遊寺 |

|

|

仙遊寺ふもとの山門から山道を登る 仙遊寺ふもとの山門から山道を登る

小雨が降り始め雨具を羽織って

|

| 参拝日 |

2017年4月2日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年4月2日 5日目

ビジネスHotel津吉を出発~54番延命寺~55番南光坊~56番泰山寺~57番栄福寺~58番仙遊寺~59番国分寺、6ヶ寺をお参りして、湯ノ浦温泉.湯ノ浦ハイツ に宿泊。

43833歩30.6㌔ 今日も30㌔超歩く。

|

仙遊寺の歴史・由来

境内は、山号になっている作礼山の山頂近い標高300mの高台にあり、今治の市街地や四国一高い今治国際ホテルは眼下に望める。その先には瀬戸内海に浮かぶ島々、さらには平成11年に開通した「しまなみ海道」も一望できる眺望豊かな地にある。創建は天智天皇(在位668?71)の勅願により、伊予の国主・越智守興公が堂宇を建立、本尊の千手観音菩薩像は天皇の念持仏として、海から上がってきた竜女が一刀三礼しながら彫って安置したとされる。このことから「作礼山」が山号となり、竜宮から届けられたという伝説もある。

さらに仙遊寺には、阿坊仙人という僧が40年にわたって籠り、七堂伽藍を整えるなどをしたが、養老2年(718)に忽然と姿を消してしまったという伝説が残っている。寺名はその阿坊仙人に由来している。弘法大師が四国霊場開創の折にこの寺で修法をされたとき、病に苦しむ人々を救済しようと井戸を掘り、また荒廃していた七堂伽藍を修復して再興、寺運は興隆した。この井戸は旧参道の脇に残り、「お加持の井戸」として多くの諸病を救ったと伝えられ、信仰されている。

江戸時代には荒廃して本堂と12社権現だけとなっていたが、明治時代の初期、高僧・宥蓮上人が山主となり、多くの信者とともに再興に尽力した。宥蓮上人は明治4年、日本最後の即身成仏として入定している。境内には、上人を供養した五輪塔がある。

仙遊寺の見どころ

竜燈桜碑:伝説の竜女は海に帰ったが、旧暦7月9日になると毎年川を上って竜燈を境内の桜の木にかけたと伝わる。その桜の跡に立っている石碑。

犬塚池:文化4年(1807)に完成した溜池で、仙遊寺と栄福寺の使い役をした犬の供養池。

宗 派: 高野山真言宗 本尊: 千手観世音菩薩 開基: 越智守興

創 建: 七世紀後半 真 言: おん ばざらたらま きりく

住 所: 〒794-0113 愛媛県今治市玉川町別所甲483

電 話: 0898-55-2141 テレホン法話 0898-55-3928

駐車場: 普通30台(400円)宿 坊: 100名・予約必要

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

58番・仙遊寺/御朱印 |

本堂 |

大師堂 大師堂 |

本堂奥には見晴台足湯 |

国分寺へ下り遍路道 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 守護のため建ててあがむる国分寺 いよいよめぐむ薬師なりけり |

|

|

|

|

|

第五十九番・国分寺 |

|

|

|

| 参拝日 |

2017年4月2日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年4月2日 5日目

ビジネスHotel津吉を出発~54番延命寺~55番南光坊~56番泰山寺~57番栄福寺~58番仙遊寺~59番国分寺、6ヶ寺をお参りして、湯ノ浦温泉.湯ノ浦ハイツ に宿泊。

43833歩30.6㌔ 今日も30㌔超歩く。

|

国分寺の歴史・由来

本堂伊予国分寺。伊予の国府があったところで、この地域は伊予文化発祥の地ともいえる。往時の国分寺はいまの寺から150mほど東にあった。東塔跡とみられる遺跡には13個の巨大な礎石があり、国の史蹟とされている。礎石の配置等から推測される七重塔の高さは60mほどで、豪壮な七堂伽藍を構えた寺観は、伊予の仏教界に君臨した天平の昔をしのばせ、その面影をいまに残している。

国分寺は天平13年、聖武天皇(在位724?49)の勅願により行基菩薩が本尊の薬師如来像を彫造して安置し、開創したと伝えられる。第3世住職・智法律師のとき、弘法大師が長く滞在して「五大尊明王」の画像一幅を奉納、また大師の弟子・真如(??862?)も2年間留まり、『法華経』の一部を書写して納められている。

その後の伊予国分寺は、悲運な災禍の歴史に見舞われる。まず、天慶2年(939)の「藤原純友の乱」により灰燼に帰した。次に、元暦元年(1184)源平合戦の戦火による焼失。3度目は南北朝時代の貞治3年(1364)、讃岐・細川頼之の兵火によって焼かれ、さらに4度目は長宗我部元親の「天正の兵火」にかかり、堂塔を焼失している。相次ぐ罹災で寺は荒廃、元禄2年(1689)の寂本著『四國禮霊場記には「茅葺の小堂が寂しく建つのみ」旨が記されている。本格的な復興は江戸時代後期からであった。

幸い寺には、古瓦をはじめ『国分寺文書』『大般若経』など数多い文化財が保存されている。

四國禮霊場記には「茅葺の小堂が寂しつのみ」旨が記されている。本格的な復興は江戸時代後期からであった。

国分寺の見どころ

本堂・本尊:本堂は寛政元年(1789)に再建。伝行基菩薩作の本尊・薬師如来像は県指定文化財。

書院:奈良・平安時代の出土品、平安から室町時代に制作された資料価値の高い絵画、文書類が収蔵されている。

唐椿:伊予の10大椿とされ、四月中旬には径17cmほどの牡丹に似た花をつけ、楽しませてくれる。

宗 派: 真言律宗 本 尊: 薬師瑠璃光如来 開 基: 行基菩薩

創 建: 天平13年(741)

真 言: おん ころころ せんだり まとうぎ そわか

住 所: 〒799-1533 愛媛県今治市国分4-1-33 電 話 0898-48-0533

駐車場: 普通10台(200円) マイクロバス(500円)大型3台(1,000円)

午前7時?午後5時

宿 坊: なし

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

59番・国分寺/御朱印 |

| 59番・国分寺 |

|

| 59番・国分寺 |

|

| 59番・国分寺 |

|

| 59番・国分寺 |

|

|

|

| 湯の浦温泉/湯の浦ハイツ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| たて横に峰や山辺に寺たてて あまねく人を救ふものかな |

|

|

|

|

|

|

第六十番・横峰寺 |

|

|

60番横峰寺へお遍路転がしを登る 60番横峰寺へお遍路転がしを登る |

| 参拝日 |

2017年4月4日(平成29年) |

| 参拝経路 |

四国遍路4回目/2017年3月29日~4月7日の10日間。

愛媛県内の44番~64番札所を巡拝する。

2017年4月4日 7日目は

湯ノ浦温泉~60番横峰寺 1ヶ寺参拝、4回目のお遍路はここでで終了、今治へ戻り一泊して大崎上島へ渡る。 |

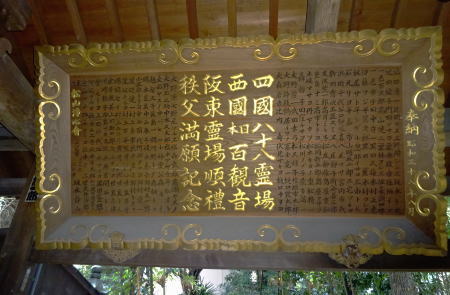

横峰寺の歴史・由来

西日本の最高峰・石鎚山(標高1982m)は、山岳信仰の霊地であり、修験道の道場でもある。

弘法大師・空海が24歳の若いときの著書『三教指帰』の中で「或時は石峯に跨って粮を絶ち(断食)轗軻(苦行練行)たり」と、この山で修行した様子を記している。

境内は山の北側中腹(750m)にある。四国霊場のうちでは3番目の高地にあり、「遍路ころがし」の最難所であった。昭和59年に林道が完成して、現在は境内から500m離れた林道の駐車場まで車で行き参拝できる。ただし、冬期は12月下旬から2月いっぱい不通となる。大型バスは通行が不可である。

縁起によると、白雉2年、役行者が石鎚山の星ヶ森で修行をしていると、山頂付近に蔵王権現が現れたという。その姿を石楠花の木に彫り、小堂を建てて安置したのが創建とされている。また、延暦年間(782?806)には石仙仙人という行者が住んでおり、桓武天皇(在位781?806)の脳病平癒を成就したことから、仙人は菩薩の称号を賜ったと伝えられる。

弘法大師がこの寺で厄除けと開運祈願の星供養の修法をしたのは大同年間(806?10)とされ、このときやはり蔵王権現が現れたのを感得、堂宇を整備して霊場とした。以来、神仏習合の別当寺として栄えているが、明治新政府の廃仏毀釈令により寺は廃寺となった。明治42年になって、檀信徒の協力によりようやく復興している。

横峰寺の見どころ

本堂:神社風の権現造り。本尊は伝弘法大師作の大日如来坐像。鎌倉時代の金銅蔵王権現御正体像も祀り、ともに県指定重要文化財。

星供大師:本堂左手前。右手に剣、左手に星供の巻物を持っている。

石楠花:本堂から大師堂の横の山際一面に植えてある。5月上旬から鮮やかな薄桃色の花が、杉木立の中に匂いを放っている。

宗 派: 真言宗御室派

本 尊: 大日如来

開 基: 大日如来(伝弘法大師作)

創 建: 白雉2年(651)

真 言: おん あびらうんけん

ばざらだどばん

住 所: 〒799-1112

愛媛県西条市小松町石鎚甲2253

電 話: 0897-59-0142

駐車場: 普通50?60台(1,800円)マイクロバス10台(3,600円)※料金は平野林道使用料 (幅二メートル以下、高さ三メートル以下、 長さ七メートル以下が通行可能)

※大型車は、せとうちマイクロバスに乗り換える

宿 坊: なし

出典:四国八十八ヶ所霊場会編

|

|

60番・横峰寺/御朱印 |

横峰寺

横峰寺本堂

本堂から更に500㍍登って横峰寺奥の院「星が森」

|

横峰寺から下り電車で今夜の宿 今治へ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

栄福寺本堂

栄福寺本堂

仙遊寺ふもとの山門から山道を登る

仙遊寺ふもとの山門から山道を登る

大師堂

大師堂

60番横峰寺へお遍路転がしを登る

60番横峰寺へお遍路転がしを登る