|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本列島には、北から南 津々浦々 自然の恵みの温泉が、きら星の如くちりばめられている。

環境省資料(平成19年度)によると日本の温泉地は3139ヶ所、源泉総数28090ヶ所、宿泊施設14907ヶ所にもなり、世界に名だたる温泉天国である。天からの贈り物、豊かな自然の恵みを受けられる日本に生れた幸せを感ずる。世界自然遺産にも勝る日本の温泉に浸かることほど疲れた心身を癒してくれるものはない。

しかし入った温泉はやっと百ヶ所を超えたばかり、可能な限りいろいろな湯につかってみたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

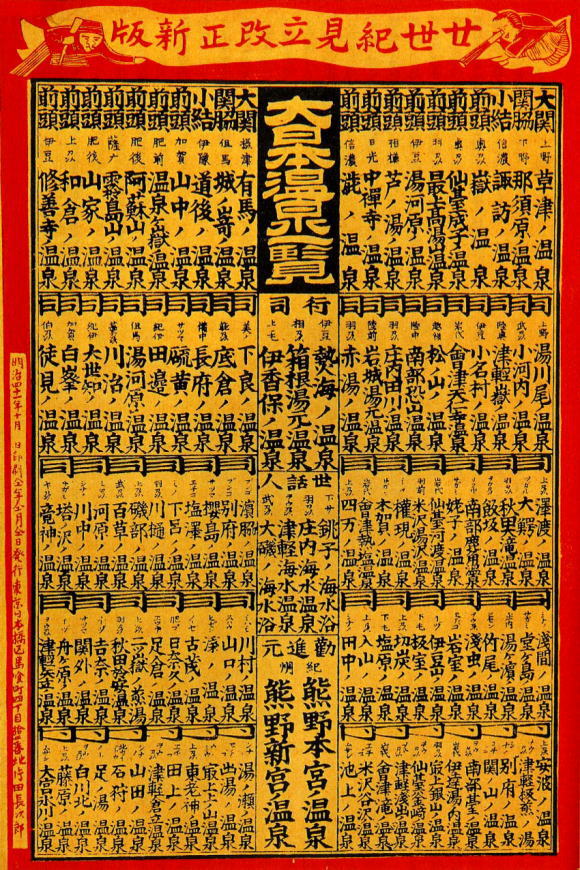

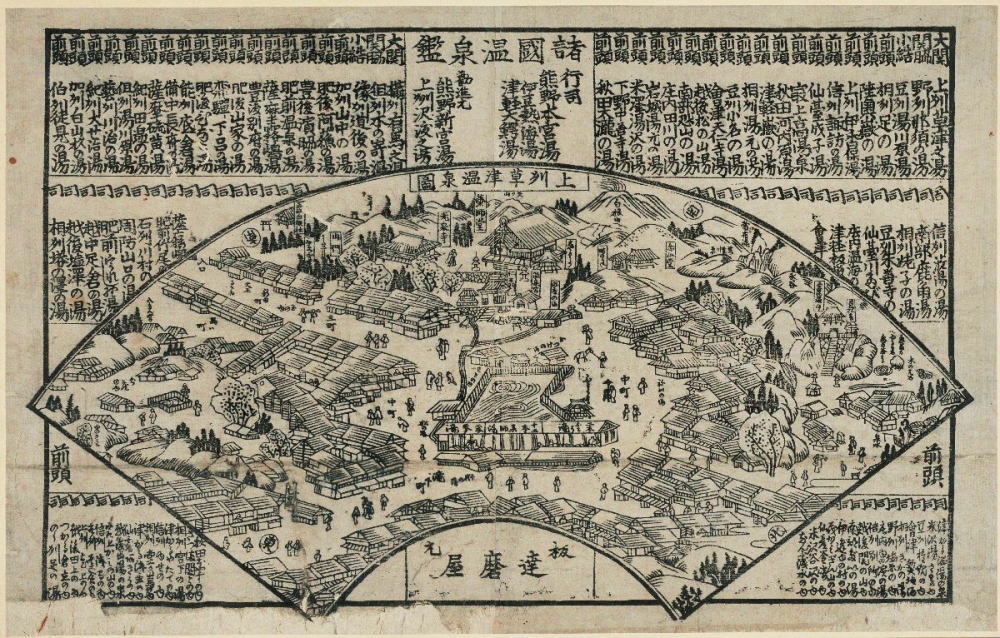

明治41年(1908年)の温泉番付 |

|

|

|

|

|

|

|

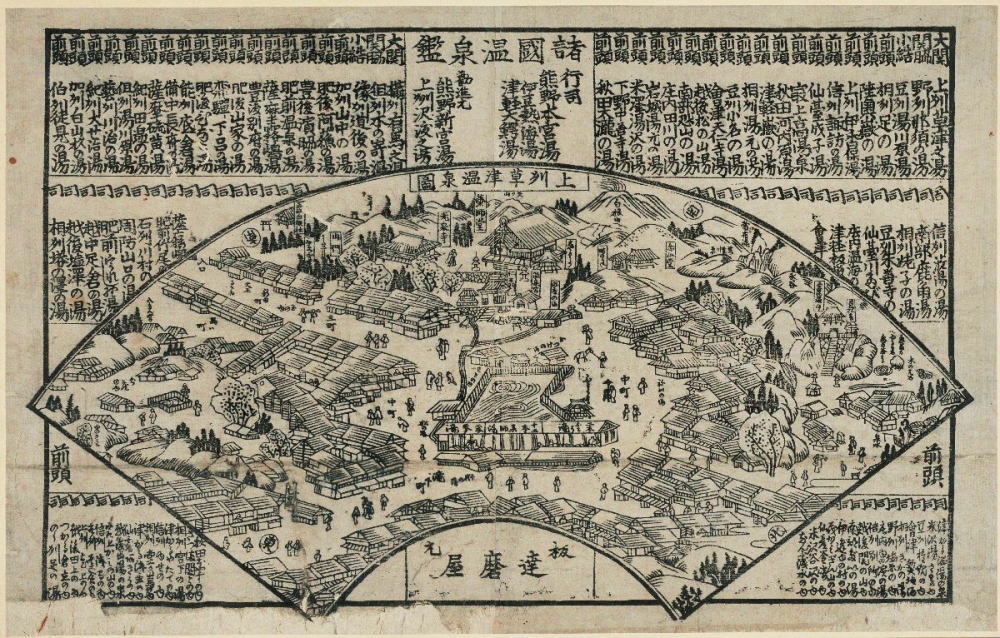

諸国温泉鑑(東京都立中央図書館) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【世界の温泉】 |

《アジア諸国と温泉》

韓国および北朝鮮では日本に似た“浸かる”温泉文化が根付いており、日韓併合に伴い、日本人が朝鮮半島で温泉開発を行ったことに因るものである。いずれも火山が少ないが、高温が噴出する温泉が多く存在する。しかし、日本とは文化的な相違があり、初めて訪れる日本人はカルチャーショックを受けることがある(たとえば、入浴の際に何も持たない)。また、汗蒸と呼ばれる伝統的な蒸し風呂がある。

台湾における温泉の歴史の始まりは、北投で1894年にドイツ人のウォーリー(Quely)が温泉を発見したことだとされる。1896年には、その北投温泉に大阪出身の平田源吾が「天狗庵」と言う旅館を建設し、周辺にも陸軍の保養所などが建設される。これらは記録に残ったものであるが、温泉の効能が書かれた説明などには、知本温泉のように台湾の先住民が利用したと言う記述や伝聞も残されている。屏東県車城郷の四重渓温泉には、高松宮が夫婦で利用した浴槽が現在でも残されている。日本の統治時代に警察の保養所として建設された温泉旅館が、蒋介石の統治時代は「警光山荘」として台湾の警察に利用され、現在では一般人も利用できるようになっている。台湾の温泉は水着着用で利用するのが一般的だが、日本式の温泉を表す「日式」と書かれた温泉では、日本の温泉のように何も身に着けずに利用することを表す[3]。一部の温泉では温泉卵を茹でる場所も用意されている。

《オセアニアと温泉》

オセアニアで有名な温泉大国はニュージーランドで、国内には火山が多いために、温泉地も数多く存在する。原住民のマオリの人々も温泉の効能を知っており、温泉を療養に用いていたという。しかし、20世紀前半に国を挙げて豊富な温泉水に目を向け、滞在型の温泉リゾートを開発しようとしたが、日本ほど湿潤な気候でないことと、入植した白人には入浴という習慣が根付いていなかったため、さほど進展しなかった。今日、ニュージーランドの温泉はスポーツやエクササイズといった健康面で結びつき、あくまでスポーツやアウトドア後に汗を流すための保養施設として発展している。また、温泉水を利用した温泉プールは非常に人気があり、温泉地の主力施設となっている。

《Onsen》

2003年頃から、「Onsen」を世界で通用する言葉にする運動がある。これは、一般的な英語訳である「Hot Spring」では熱水が湧出する場所、「Spa」では療養温泉という意味があり(元はF1ベルギーGP開催地としても有名なスパ村に由来する)、日本の一般的な温泉のイメージとどちらも離れているからである。「Onsen」を世界で通用する言葉にする運動は、草津温泉などが積極的に行っている。別府市の行政組織には「ONSENツーリズム部」がある。

その為か最近では温泉をメインとし日本を訪れる外国人観光客も増え始め、海外からの温泉旅行専門のツアーや日本の各地の温泉を紹介する英語版のウェブサイトも見られる |

|

|

|

| 【温泉の成り立ち】 |

| 地熱で温められた地下水が自然に湧出するものと、ボーリングによって人工的に湧出あるいは揚湯されるもの(たとえ造成温泉でも)どちらも、温泉法に合致すれば温泉である。温泉を熱源で分類すると、火山の地下のマグマを熱源とする火山性温泉と、火山とは無関係の非火山性温泉に分けられる。非火山性温泉はさらに、地下深くほど温度が高くなる地温勾配に従って高温となったいわゆる深層熱水と、熱源不明のものに分けられる。また特殊な例として、古代に堆積した植物が亜炭に変化する際の熱によって温泉となったモール泉が北海道の十勝川温泉などに存在する。火山性温泉は当然ながら火山の近くにあり、火山ガス起源の成分を含んでいる。深層熱水は平野や盆地の地下深部にあってボーリングによって取り出されることが多く、海水起源の塩分や有機物を含むことがある。非火山性温泉の中には通常の地温勾配では説明できない高温のものがあり(有馬温泉・湯の峰温泉・松之山温泉など)、その熱や成分の起源についていくつかの説が提案されているが、いずれも仮説の段階である。 |

|

|

|

【温泉の歴史】

|

|

《日本の温泉》

日本は火山が多いために火山性の温泉が多く、温泉地にまつわる神話や開湯伝説の類も非常に多い。神話の多くは、温泉の神とされる大国主命と少彦名命にまつわるもので、例えば日本三古湯の一つ道後温泉について『伊予国風土記』逸文には、大国主命が大分の鶴見岳の山麓から湧く「速見の湯」(現在の別府温泉)を海底に管を通して道後温泉へと導き、少彦名命の病を癒したという神話が記載されている。

また、発見の古い温泉ではその利用の歴史もかなり古くから文献に残されている。文献としては『日本書紀』、『続日本紀』、『万葉集』、『拾遺集』などに禊の神事や天皇の温泉行幸などで使用されたとして玉造温泉、有馬温泉、道後温泉、白浜温泉、秋保温泉などの名が残されている。平安時代の『延喜式神名帳』には、温泉の神を祀る温泉神社等の社名が数社記載されている。

鎌倉時代以降になると、それまで漠然として信仰の存在となっていた温泉に対し、医学的な活用がウェートを占め、実用的、実益的なものになり、一遍らの僧侶の行う施浴などによって入浴が一般化した。鎌倉中期の別府温泉には大友頼康によって温泉奉行が置かれ、元寇の役の戦傷者が保養に来た記録が残っている。さらに戦国時代の武田信玄や上杉謙信は特に温泉の効能に目を付けていたといわれる。

江戸時代になると貝原益軒、後藤艮山、宇田川榕庵らにより温泉療法に関する著書や温泉図鑑といった案内図が刊行されるなどして、温泉は一般庶民にも親しまれるようになった。この時代は一般庶民が入浴する雑湯と幕吏、代官、藩主が入浴する殿様湯、かぎ湯が区別され、それぞれ「町人湯」「さむらい湯」などと呼ばれていた。各藩では湯役所を作り、湯奉行、湯別当などを置き、湯税を司った。

一般庶民の風習としては正月の湯、寒湯治、花湯治、秋湯治など季節湯治を主とし、比較的決まった温泉地に毎年赴き、疲労回復と健康促進を図った。また、現代も残る「湯治風俗」が生まれたのも江戸時代で、砂湯、打たせ湯、蒸し湯、合せ湯など、いずれもそれぞれの温泉の特性を生かした湯治風俗が生まれた。

そして上総掘りというボーリング技術が19世紀末にかけて爆発的に普及した事で、明治以降には温泉資源を潤沢に利用出来るようになった。日本の温泉源泉総数のうちおよそ1/10を抱える大分県別府市では、1879年(明治12年)頃にこの技術が導入されて温泉掘削が盛んとなり発展した。

《温泉と医療と健康》

明治時代になると温泉の科学的研究も次第に盛んになり、昭和以降は温泉医学及び分析化学の進歩によって温泉のもつ医療効果が実証され、別府温泉の豊富な温泉資源や三朝温泉のラジウムの効能に目を付けて温泉療法の研究が取り組まれてきた。

現在では、予防医学などの観点から全国の温泉地でいろいろな取り組みがなされている。温泉と健康について研究されている地域は、岡山県・湯原温泉で病院と温泉宿泊施設と連携した「人間ドック付宿泊プラン」(湯煙ドッグ)などの町ぐるみで温泉を健康増進や療養に積極的に利用している。また温泉の泉質により異なる入浴方法を入浴者にわかりやすく指南できる、市民を育成「温泉指南役」という制度で正しい入浴の仕方を啓蒙している。 |

|

|

【温泉の利用)

|

湯を使う風呂が一般的でなく、衛生に関する知識や医療が不十分であった時代には、温泉は怪我や病気に驚くべき効能があるありがたい聖地であった。各温泉の起源伝説には、鹿や鶴や鷺(サギ)などの動物が傷を癒した伝説や、施浴などを通して入浴を奨励する仏教の影響で弘法大師等高名な僧侶が発見した伝説が多い。このような場所は寺や神社が所有していたり、近隣共同体の共有財産であった。

江戸時代頃になると、農閑期に湯治客が訪れるようになり、それらの湯治客を泊める宿泊施設が温泉宿となった。湯治の形態も長期滞在型から一泊二日の短期型へ変化し、現在の入浴形態に近い形が出来上がった。

温泉はヨーロッパでは医療行為の一環として位置付けられているが、日本では観光を兼ねた娯楽である場合が多い。学校の合宿、修学旅行に取り入れる例も多い。もちろん、湯治に訪れる客も依然として存在する。

一旦浴槽に注いだ湯を再注入するか否かで循環式と掛け流しに分類される。循環式においては、一度利用した湯を濾過・加熱処理をした上で再注入している。近年掛け流しを好む利用者の嗜好により、源泉100パーセントかけ流し等のキャッチコピーで宣伝しているところもある。

≪さまざまな湯温≫

時間湯 - 草津温泉(高温浴(摂氏42度以上)) ぬる湯/持続湯 - 不感温度浴(摂氏34-37度)、微温浴(摂氏37-39度)

冷泉浴 - 増富温泉(山梨県)、寒の地獄温泉(大分県)

≪各種入浴法≫

打たせ湯 - うたせ大浴場(大分県筋湯温泉)、ひょうたん温泉(大分県鉄輪温泉) 立ち湯 - 鉛温泉(岩手県) 寝湯 - 湯之谷温泉郷

足湯 - 各所、屋外で無料のものも多い。道の駅たるみず(鹿児島県)に設置されているものが日本最長。

蒸し湯 石室 - 鉄輪むし湯(生薬の石菖を敷き詰める:大分県鉄輪温泉) 箱むし - 後生掛温泉(秋田県) まんじゅうふかし - 酸ヶ湯温泉(青森県)

砂湯 - 指宿温泉(鹿児島県)、竹瓦温泉(大分県別府温泉)、別府海浜砂湯(大分県亀川温泉上人ヶ浜) 岩盤浴 - 玉川温泉(秋田県)

泥湯 - 温泉保養ランド(大分県明礬温泉)、すずめの湯(熊本県地獄温泉)、三朝温泉(鳥取県)、 後生掛温泉(秋田県)

飲泉 - 各所、禁忌の場合もあるので、飲む場合は注意が必要。

|

|

|

【温泉の要素】

|

温泉には以下の要素がある。

泉温 泉温は湧出口(通常は地表)での温泉水の温度とされる。泉温の分類としては鉱泉分析法指針では冷鉱泉・微温泉・温泉・高温泉の4種類に分類される。

泉温の分類は、国や分類者により名称や泉温の範囲が異なるため、世界的に統一されているというわけではない。 溶解成分(泉質) 溶解成分は人為的な規定に基づき分類される。日本では温泉法及び鉱泉分析法指針で規定されている。鉱泉分析法指針では、鉱泉の中でも治療の目的に供しうるものを特に療養泉と定義し、特定された八つの物質について更に規定している。溶解成分の分類は、温泉1kg中の溶存物質量によりなされる。

湧出量 湧出量は地中から地表へ継続的に取り出される水量であり、動力等の人工的な方法で汲み出された場合も含まれる。 温泉の三要素は温泉の特徴を理解するために有益であるが、詳しくは物理的・化学的な性質等に基づいて種々の分類及び規定がなされている。

浸透圧 鉱泉分析法指針では浸透圧に基づき、温泉1kg中の溶存物質総量ないし氷点によって 低張性・等張性・高張性 という分類も行っている。

≪温泉法による温泉の定義≫

日本では、1948年(昭和23年)7月10日に温泉法が制定された。この温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、以下のうち一つ以上が満たされる「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」と定義されている(法的な定義による広義の温泉)。

1.泉源における水温が摂氏25度以上。(摂氏25度未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある)

2.以下の成分のうち、いずれか1つ以上のものを含む。(含有量は1kg中)

1.溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上

2.遊離炭酸(CO2) 250mg以上

3.リチウムイオン(Li+) 1mg以上

4.ストロンチウムイオン(Sr++) 10mg以上

5.バリウムイオン(Ba++) 5mg以上

6.フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++) 10mg以上

7.第一マンガンイオン(Mn++) 10mg以上

8.水素イオン(H+) 1mg以上

9.臭素イオン(Br-) 5mg以上

10.沃素イオン(I-) 1mg以上

11.フッ素イオン(F-) 2mg以上

12.ヒ酸水素イオン(HAsO4--) 1.3mg以上

13.メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上

14.総硫黄(S)[HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの] 1mg以上

15.メタホウ酸(HBO2) 5mg以上

16.メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上

17.重炭酸ソーダ(NaHCO3) 340mg以上

18.ラドン(Rn) 20×10-10Ci以上

19.ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上

≪鉱泉分析法指針による分類≫

環境省の定める鉱泉分析法指針では「常水」と「鉱水」を区別する。 湧出時の温度が摂氏25度以上であるか、または指定成分が一定の値以上である場合、これを「鉱水」と分類する。(鉱泉参照)

泉温 鉱泉分析法指針では湧出または採取したときの温度により以下の四種類に分類される。

1.冷鉱泉 - 摂氏25度未満

2.微温泉 - 泉摂氏25度以上摂氏34度未満

3.温泉 - 摂氏34度以上摂氏42度未満(狭義の温泉)

4.高温泉 - 摂氏42度以上

液性の分類 - pH値 湧出時のpH値による分類

1.酸性 - pH3未満

2.弱酸性 - pH3以上6未満

3.中性 - pH6以上7.5未満

4.弱アルカリ性 - pH7.5以上8.5未満

5.アルカリ性 - pH8.5以上

浸透圧の分類 溶存物質総量および凝固点(氷点)による分類

1.低張性 - 溶存物質総量 8g/kg未満、氷点-0.55℃以上

2.等張性 - 溶存物質総量 8g/kg以上10g/kg未満、氷点-0.55℃未満-0.58℃以上

3.高張性 - 溶存物質総量 10g/kg以上、氷点-0.58℃未満

≪療養泉≫ 鉱泉分析法指針では、治療の目的に供しうる鉱泉を特に療養泉と定義し、特定された八つの物質について更に規定している。療養泉は溶存物質の成分と量により以下のように分類される。

1.塩類泉 - 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg以上

2.単純温泉 - 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg未満かつ湯温が摂氏25度以上

3.特殊成分を含む療養泉 - 特殊成分を一定の値以上に含むもの

|

|

|

【温泉の種類】

|

≪温泉の種類≫

療養泉はその含有成分によって分類がなされる。またその名称も掲示用泉質名、旧泉質名、新泉質名など3種類存在する。以下は掲示用泉質名の分類である。温泉の種類は泉質についても参照のこと。なお、各泉質に記載の効能はあくまで目安で、効果を万人に保証するものではないことに注意する必要がある。

《単純温泉》 鉱物分・ガス分の含有量が少ない温泉(温泉1kg中に1g未満)。

刺激が少なく肌にやさしい。無色透明で無味無臭。

《塩類泉》 溶存物質量(ガス性物質を除く)を1g/kg以上含有しているもの。

《二酸化炭素泉》 温泉水1kg中に遊離炭酸1g以上を含む温泉。

《炭酸水素塩泉》アルカリ性の湯。重曹泉、重炭酸土類泉に分類される。

《塩化物泉》 温泉水1kg中の含有成分が1g以上あり、陰イオンの主成分が塩素イオンの温泉。

《硫酸塩泉》 硫酸塩が含まれる。苦味のある味。芒硝泉、石膏泉、正苦味泉に分かれる。温泉入浴を禁じられている人以外にはこれといった弊害のない無難な泉質である。

《特殊成分を含む療養泉》 特殊成分を一定の値以上に含むもの。温度は不問。

《含鉄泉》 温泉水1kg中に総鉄イオンを20mg以上含む温泉。水中の鉄分が空気に触れて酸化するため、茶褐色を呈する。

《含アルミニウム泉》 アルミニウムを主成分とする温泉。旧泉質名は、明礬泉、緑礬泉など。

《含銅-鉄泉》 銅及び鉄を含む温泉。水中の金属分が空気に触れる事によって酸化するため、湯の色は黄色である。含鉄泉同様、炭酸水素塩系のものと硫酸塩系のものがある。

《硫黄泉》 温泉水1kg中に総硫黄を2mg以上含む温泉。白濁して卵の腐ったような臭いがある。

《酸性泉》 多量の水素イオンを含有する温泉。多くの場合、遊離した硫酸・塩酸などの形で含まれる。刺激が強く、殺菌効果が高い。

《放射能泉》 温泉水1kg中にラドンを3ナノキュリー(111ベクレル)以上含む温泉。 |

|

|

| 【世界の温泉】 |

世界的に温泉の利用形態は大きく分けて、入浴して体を休める(日本ではこれが主流)、入浴して療養する、入浴して楽しむ(泳ぐなど)、そして飲む(飲泉)、蒸気を利用する(サウナや蒸し風呂)に大別される。入浴して体を休めるのは湿潤な気候に反映した日本独自の文化(例外的にアジアの一部で日本的な入浴が広まっている)であり、世界的には楽しむ、療養する、あるいは飲むもの、蒸すものとして認識されている。だが、今日の日本文化のブームやonsen文化の浸透(後述)によって、日本式の入浴が世界中で拡がっている部分も見られる。

《ヨーロッパと温泉》

ヨーロッパでは特に「温泉を飲む」、すなわち飲泉が温泉文化として深く根付いており、カルルス温泉の由来にもなった有名なカルルスバードなどは飲泉のための温泉地である。ヨーロッパでも15世紀までは入浴が主であったが、火山帯が少ないため湯量が少なく、また泉温が低かったため、温泉地は発展しなかった。また、風紀の乱れや梅毒やペストなどの伝染病蔓延や宗教的理由による社会背景などにより入浴が身体を害するものとみなされ、入浴という習慣が敬遠されていった(詳しくは入浴の項を参照)。一方、ヨーロッパでは飲用水の質が悪く、そのため一部の入浴客は温泉水を飲用していた。これに目を付けた温泉地は瓶詰めにして売り出したところ、大変な評判を呼び、以後は”温泉は飲むもの”、すなわち飲泉が文化として根付いた。有名なエビアンやヴィシーなども温泉水である。なお、日本においてもウィルキンソン・ジンジャーエールなどは初期に炭酸泉水を原料としていた。

またこれにより、温泉水を直に飲用したことで医療効果が鮮明であったことから、飲泉と医学がすぐに結びついた。これは日本の温泉が、流入した西洋医学の崇拝が妨げとなって、しばらく温泉療法が民間療法と見做されて研究が遅れたのとは対称的である(尤も、陸海軍の大規模な傷病者施設のあった別府や、三朝など一部の温泉では温泉病院が設けられたり近隣の大学と結びつき、営々と研究も行われていた)。

今日温泉町として知られるバースやカルルスバードなどは保養地としても発展し、温泉病院や老後施設なども完備する。温泉による保養という点では日本と同じである。また、ホテルやレストランも建てられているが、中に入浴用の温泉は存在せず(ヨーロッパ、特に西欧や東欧は日本ほど湿潤でないことも入浴文化が発展しなかった大きな理由である)、代わりに飲泉場や飲泉バーが設けられている。

対してバーデンバーデンやスパなどのように入浴用として形成された温泉地も少数ながら存在する。しかし、いずれも日本の温泉のように「浸かる」という概念が存在しない。ドイツのバーデンバーデンは温泉としてより、むしろ付随するカジノやブティック、宝石店や高級ホテルなどによるリゾート地として発展した。温泉はサウナやシャワーなどにも利用されるほか、共同浴場が設けられており、温泉水の大浴槽でプール感覚と同様に泳ぐ者も多い(日本ではマナー違反とされる)。また、日本のように裸で入浴するという習慣はなく、水着を着用する。そのために、男湯や女湯と隔てることもない場合が多く、日本の温水プールのような具合で湯に親しむ場所となっている。このような例は後述するニュージーランドの例がある。

また、国際的な温泉地の固定名称にもなったベルギーのスパは療養向けに発展した温泉地である。温泉街の規模が小さく、ホテルの個室内に療養用のバスタブが設けられており、日本の湯治向け温泉に雰囲気が似ている。だが、湯船に入るのは専ら療養目的であるので、日本のように”ゆったり浸って疲れを癒す”という概念は存在しない。

ハンガリーでは古代ローマ時代から公衆浴場が建設され、2000年近くに渡る温泉文化を持っている。ブダペストはチェスができる混浴(水着着用[1])のセーチェーニ温泉などの温泉が100箇所以上ある。また、温水湖であるヘーヴィーズ湖(en:Lake

Hévíz)も存在する。

《アメリカ合衆国と温泉》

アメリカ大陸には日本ほどではないが、アラスカ山脈やロッキー山脈など、一部の火山帯を中心に自然の温泉が点在する。その中でも特に著名なのはワイオミング州北西部(一部モンタナ州・アイダホ州にもまたがる)のイエローストーン国立公園で、園内には多数の温泉(源泉)や間欠泉が点在している。しかし、カリフォルニア州カリストガのように観光地化されている温泉地や、コロラド州グレンウッドスプリングスのように温泉水をプールとして利用しているといった、ごく一部の例外を除けば、ほとんどが大自然の露天風呂であり、開発はさほど進んでいないのが現状である。

アメリカ合衆国において、温泉地として開発された最も有名な例としてはアーカンソー州ホットスプリングス市が挙げられる。同地の温泉は、1541年にスペイン人探検家エルナンド・デ・ソトが、原住民が古くから使用していた温泉を発見したのが始まりとされている[2]。ここは湯量が豊富であり、合衆国の中では比較的湿度が高い地域ではあるが、西ヨーロッパと同様、基本的に「湯につかる」という習慣が無かったため、あくまで医療・療養目的として使用されるにとどまっており、市内に点在していたカジノやブティックなどのリゾート施設がリゾート地としての発展を後押しすることになった。また、療養温泉地としての性質から、第二次世界大戦時中には傷病者の治療・保健施設も設けられた。今日では年間300万人が訪れる全米随一の温泉リゾートとなっている。

東部においては、アパラチア山脈沿いに温泉地が点在している。東部は合衆国の中でも最も早くからヨーロッパ人の入植が進んだ土地であるだけに、ジョージ・ワシントンゆかりの温泉地であるウェストバージニア州のバークレースプリングスや、トーマス・ジェファーソンが訪れ、通ったとされるバージニア州のジェファーソン・プールズ、その近隣に立地し、多数の著名人が訪れた高級リゾートのホームステッドなど、長い歴史を持つ温泉地もある。

《アジア諸国と温泉》

韓国および北朝鮮では日本に似た“浸かる”温泉文化が根付いており、日韓併合に伴い、日本人が朝鮮半島で温泉開発を行ったことに因るものである。いずれも火山が少ないが、高温が噴出する温泉が多く存在する。しかし、日本とは文化的な相違があり、初めて訪れる日本人はカルチャーショックを受けることがある(たとえば、入浴の際に何も持たない)。また、汗蒸と呼ばれる伝統的な蒸し風呂がある。

台湾における温泉の歴史の始まりは、北投で1894年にドイツ人のウォーリー(Quely)が温泉を発見したことだとされる。1896年には、その北投温泉に大阪出身の平田源吾が「天狗庵」と言う旅館を建設し、周辺にも陸軍の保養所などが建設される。これらは記録に残ったものであるが、温泉の効能が書かれた説明などには、知本温泉のように台湾の先住民が利用したと言う記述や伝聞も残されている。屏東県車城郷の四重渓温泉には、高松宮が夫婦で利用した浴槽が現在でも残されている。日本の統治時代に警察の保養所として建設された温泉旅館が、蒋介石の統治時代は「警光山荘」として台湾の警察に利用され、現在では一般人も利用できるようになっている。台湾の温泉は水着着用で利用するのが一般的だが、日本式の温泉を表す「日式」と書かれた温泉では、日本の温泉のように何も身に着けずに利用することを表す[3]。一部の温泉では温泉卵を茹でる場所も用意されている。

《オセアニアと温泉》

オセアニアで有名な温泉大国はニュージーランドで、国内には火山が多いために、温泉地も数多く存在する。原住民のマオリの人々も温泉の効能を知っており、温泉を療養に用いていたという。しかし、20世紀前半に国を挙げて豊富な温泉水に目を向け、滞在型の温泉リゾートを開発しようとしたが、日本ほど湿潤な気候でないことと、入植した白人には入浴という習慣が根付いていなかったため、さほど進展しなかった。今日、ニュージーランドの温泉はスポーツやエクササイズといった健康面で結びつき、あくまでスポーツやアウトドア後に汗を流すための保養施設として発展している。また、温泉水を利用した温泉プールは非常に人気があり、温泉地の主力施設となっている。

《Onsen》

2003年頃から、「Onsen」を世界で通用する言葉にする運動がある。これは、一般的な英語訳である「Hot Spring」では熱水が湧出する場所、「Spa」では療養温泉という意味があり(元はF1ベルギーGP開催地としても有名なスパ村に由来する)、日本の一般的な温泉のイメージとどちらも離れているからである。「Onsen」を世界で通用する言葉にする運動は、草津温泉などが積極的に行っている。別府市の行政組織には「ONSENツーリズム部」がある。

その為か最近では温泉をメインとし日本を訪れる外国人観光客も増え始め、海外からの温泉旅行専門のツアーや日本の各地の温泉を紹介する英語版のウェブサイトも見られる |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

観光経済新聞  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

観光経済新聞  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

観光経済新聞 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|