| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1985年(昭和60年)3月13日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所一覧⇒ | ||

1985年(昭和60年3月13日、3回目の秩父三十四ヶ所巡り。

今日6ヶ所めの11番・常楽寺へは10番・大慈寺から15分程歩く。

丘を背負って目の前に秩父セメント工場あるせいかでほこりっぽさを感ずる場所、そのはずれの丘陵下にお寺はある。

小ぶりな本堂と右横の納経所。

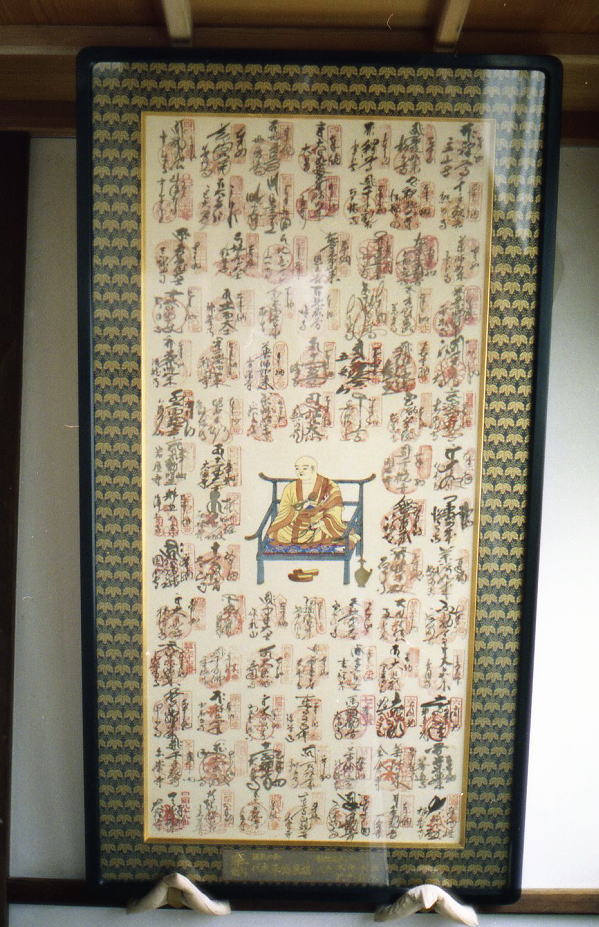

住職らしき方に納経帖に朱印をもらう間、小さな縁台の上で売られている6種の薬草を混ぜ作られたという秩父漢方延命茶など眺めながら待つ。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

3回目の秩父三十四ヶ所巡り、今日最後・7ヶ寺目、12番・野坂寺へ。

【物語】

その昔、常楽寺の中典開基となった門海上人は観音堂建立の後、次は仁王門を造立せんと尽力した。資材を集め、ようやく着工した頃、上人は重い病に倒れてしまった。薬を服すも効果なくもうだめかと思っていた時、枕元に金剛神が現れ、上人の手を取って体を起こすと「仁王門建立には自らも助力いたさん」と言った。 翌日より上人の病が癒えて、やがて仁王門が完成したという。金剛神は金剛力士でもあり、仁王尊のことである。

【記事】

本尊の十一面観世音菩薩は90cmほどの立像で、そのご利益は、病気平癒と長寿に霊感あらたかなものである。ここを訪れる巡礼者はみな、長寿と家族全員の健康を祈願していくといわれている。 また、毎年1月3日に行われる、常楽寺厄除元三大師の縁日には、開運厄除けを祈って大勢つめかけ、大師のお守りをもらうとともに、配布される福だるまに、新しい年の御加護を祈る。また、毎年4月20日は本尊さまと辰歳生、巳歳生の守護本尊である普賢大菩薩の御祈願で賑わう。

【ひと言】

清浄な雰囲気に包まれた山沿いの道を登っていくと本堂があり、こざっぱりとしていて好感の持てる霊場である。境内からは秩父市市街をはじめ、はるか彼方の山並みまでも一望することができる。巡礼の楽しいひとときだ。また、御詠歌のごとく秩父連山に沈む夕日はすばらしい。

【御詠歌】 つみとがも消えよと祈る坂ごおり朝日はささで夕日かがやく

【所在地】 〒368-0032 埼玉県秩父市熊木43-28 【電話番号】 0494-22-2190

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

10番 |

12番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1985年(昭和60年)3月13日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所一覧⇒ | ||

昭和60年3月13日、秩父三十四ヶ所・3回目

今迄で一番よく歩き続け、足に豆はできるし関節に痛みがきてひきずるようにしてやっと最後の野坂寺に着く。

11番・常楽寺からへは歩いて20分くらい。

ここまで18ヶ所周った中で一番立派なお寺。

甲州商人が山賊に襲われ時、常に懐に忍ばせていた観音様の守袋から光を発し賊の目を射って商人を助けた。守札のおかげで助かった事を感謝してその場所に堂宇を建て、故郷(山梨)から観世音菩薩を移したのが野坂寺の始まりという。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

1985年(昭和60年)3月13日、3回目の秩父三十四ヶ所巡り

7ヶ寺を歩き終え秩父駅に戻り西武線レッドアロー号で帰る。

【物語】

昔々、甲斐(現在の山梨)の商人がこの地で山賊に襲われた。商人は「もうこれまでと」肌に付けていたお守り袋から観音像を取り出し一心に「南無観世音」と唱えると、不思議にも観音像から光が射し山賊は恐れをなし退散した。山賊の頭目は商人に今までの悪事をわび、心を入れ替えて出家した。

修行を続ける山賊に心を打たれた商人がこの地に御堂を建立して観音様を安置したのが、野坂寺のはじまりだといわれている。

【記事】

毎年8月16日の夜に行われる盆送りは境内(けいだい)に灯篭(とうろう)供養搭が組み立てられ、1200個の灯篭が高さ16mに積み上げられる。これに灯がともり精霊 送りが夜半まで続けられる。夏の夜の風物詩になっている。

【ひと言】

十二番への巡礼道の途中にある羊山公園は丘陵上の公園で桜の名所である。 約1000本の染井吉野(そめいよしの)や八重桜が咲き乱れる。公園からは、秩父市街が一望できすばらしい景色である。

【御詠歌】老いの身に苦しきものは野坂寺いま思い知れ 後の世の道

【所在地】〒368‐0033 埼玉県秩父市野坂町2‐12‐25 【電話番号】 0494‐22‐1608

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

11番 |

13番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)10月17日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所一覧⇒ | ||

1984年(昭和59年)10月17日

秩父三十四ヶ所2回目巡拝。

13番・慈眼寺〜15番・少林寺〜14番・今宮坊〜16番・西光寺〜17番・定林寺〜18番・神門寺の6ヶ寺を周る。

天気はあいにくの小雨、少し迷って出かける。それが良くなかったのか、納経帖を忘れてしまう。

秩父について文房具屋さんで画用紙を買い納経帖の代わりにする。

きを取り直して今日最初の13番・慈眼寺からまわり始める。西武秩父駅からはすぐ。

西武お花畑商店街の中心にあり7月8日の縁日には必ず雨が降って『雨薬師』といわれそれが『飴薬師』に変わったと伝えられている、今日は『雨薬師』。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

昭和59年10月17日秩父三十四ヶ所2回目

15番・少林寺へ向う。

【物語】

その昔、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の際この地に御旗を立てた為「旗の下」の地名が生まれ、この寺の山号・旗下山もこれに由来している。しかし、「はたのした」の地名はガケの下に位置する事から「はけのした」に なったという説もある。

【記事】

慈眼寺の本堂のすぐ右にある薬師堂は、目の守り本尊として有名でお堂 いっぱいに「め」と書かれた絵馬が奉納されている。

毎年、7月8日のあめ薬師と呼ばれる縁日は、境内に飴を売る露店が並び、 白いぶっかき飴を食べると、眼病平癒、無病息災(むびょうそくさい)の御利益があると、人々は争って飴を求める風景が展開される。慈眼寺の名にふさわしい行事である。

【ひと言】

薬師堂の隣にある経蔵には、市の文化財となっている一切経が奉納されている。

経典は輪蔵という、押すと心柱を中心にして回転する6角形の棚に入っており、右回りに3回転させると全巻を読んだと同じ功徳を得る事ができる、といわれている。

【御詠歌】御手に持つ蓮のははき残りなく 浮世の塵をはけの下寺

【所在地】〒368‐0042 埼玉県秩父市東町26-7 【電話番号】0494‐23‐6813

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

12番 |

14番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)10月17日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所一覧⇒ | ||

昭和59年10月17日秩父三十四ヶ所2回目。

今日3つ目は少林寺から徒歩で10分14番・今宮坊。

かってここの住職さんが経営する秩父新聞社だった所で狭い境内には観音堂が建つのみの無住寺だ。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

観音堂右手には牛を思わせる石を置いた啓山塔がある。

納経は道を挟んだ民家が納経所になっていて帰り朱印をお願いして今日4つ目の16番・西光寺へ。

【物語】

昔、甲斐の武田軍と北条軍との戦が絶えなかった頃、武田軍が秩父にやってきては神社仏閣に火を付け、里人をいじめていた。

この寺は長岳山金剛寺と呼ばれ、修験者の道場として非常に栄えた寺であったが、武田軍に焼かれてしまった。「信玄焼」といわれ、今でもその文献や口碑が各所に残っている。その後建てられたのが、今の観音堂である。

【記事】

内陣に安置されている本尊は、一尺八寸五分の木彫漆箔置、半珈趺坐(はんかふざ)の姿で雲の中から現れる形の聖観音像であるが、この他にも、藤原時代後期の作と伝えられる飛天像が納められてい

【ひと言】

今宮坊に向かう途中には今宮神社がある。その境内にそびえている大きなケヤキは、県の天然記念物で、徳川家康が秩父に来た時、この大きなケヤキを見て思わず馬から降り、時の経つのも忘れたそうである。その時、馬をつないだのがこのケヤキだった事から「家康駒つなぎのケヤキ」と呼ばれるようになった、ということであ

【御詠歌】昔より立つとも知らぬ今宮に参る心は浄土なるらん

【所在地】〒368‐0043 埼玉県秩父市中町25‐12 【電話番号】0494‐22‐0828

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

13番 |

15番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)10月17日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所一覧⇒ | ||

昭和59年10月17日秩父三十四ヶ所 2回目。

小雨の札所巡り2つ目 15番・少林寺は13番・慈眼寺からは徒歩ですぐ。本堂は白壁土蔵造り。今までのお寺と違う和洋折衷の感。

本堂前の灯篭は芝増上寺から移された物。

本堂右の六地蔵尊、さらに右手には山縣有朋が碑文を送った秩父事変殉職警官墓所がある。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

少林寺から14番・今宮坊へ

【物語】

昔、近江の商人が東国へ行く途中、湯尾峠へさしかかると「近江の国に疫病をはやらせようと思ったが、定朝が観音像を作った為、その霊験で思うような事ができず、近江に見切りを付けて、東国へとゆくとしよう」と話している不思議な声を聞いた。商人は、たいそうおどろき、定朝にこの話をした。すると定朝は「それは大変だ。この観音像を東国へ持っていき疫病から救ってやりなされ」と言った。商人は像を抱いて東国を訪れ、疫病を救う為にと領主に願い出て、母巣の森に御堂を建てて観音像を安置したところ、東国の疫病はことごとく退散したそうである。これが母巣山蔵福寺の草創である。

札所十五番は、草創期より、江戸幕府末期までは、母巣山蔵福寺と呼ばれ、秩父妙見宮の別当寺として栄えていた。明治の世になり、排仏毀釈(はいぶつきしゃく)の影響で廃寺となったが、その後、同地 柳島(現東町)にあった五葉山(ごようざん)・ 少林禅寺が、民衆信者の誓願によって民制役所のお許しを得て、札所として母巣山少林寺(寺院としては五葉山少林寺)と認められ、信仰を集めていいる。

【記事】

これまでの札所とは違う印象を持つ本堂は、明治11年(1878)の秩父大火の後、防火に力を入れて洋風の建築方法を取り入れており漆喰塗籠(しっくいぬりごめ)、土蔵作りの建物で異彩を放っている。本堂右側の境内には、秩父事件で殉職した2人の警官の墓があり、時の内務大臣山県有明が碑文を書いている。

【ひと言】

少し小高い場所に位置し、すぐ近くには線路が通り、踏み切りの警報器の音が鳴り響いて賑やかである。このあたりには、バーやスナックが立ち並び、どこか下町の風情が感じられる。

【御詠歌】みどり子の母巣の森の蔵福寺ちちもろともにちかひもらすな

【所在地】〒368‐0041 埼玉県秩父市番場町7-9 【電話番号】0494‐22‐3541

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

14番 |

16番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)10月17日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所一覧⇒ | ||

昭和59年10月17日秩父三十四ヶ所2回目。

14番・今宮坊から徒歩10分で16番・西光寺、今日4寺目。

境内右手の回廊内には四国八十八ヶ所の本尊模像が安置されている。左手には大黒天を祀る大酒樽で出来たお堂がある。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

今日5ヶ寺目の17番・定林寺へ

【物語】

昔、円比丘という僧がいた。ある夜、月を眺めていると老婆が現れ、「観音様を導くからどうか私の菩提を弔ってほしい」と言って姿を消した。円比丘がさっそく霊を供養すると、約束どおり観音像を授かり御堂を造って納めた。

それが、西光寺千手観世音様だといわれている。

【記事】

本堂正面の欄間には、金色に輝く釈迦涅槃(しゃかねはん)の彫刻がありひときわ目をひく。

境内には、四国八十八ヶ所霊場の諸仏をまつる回廊堂や、札所中唯一保存されている札堂がある。

【ひと言】

4月になると、山門の側の枝垂桜も満開時を迎える。4月10日は、地元の人々が集まって、金毘羅様の縁日が行われる。美しい枝垂桜の下で賑わう西光寺は、他の季節とは一味違う輝きを見せる。

【御詠歌】西光寺誓いを人に尋ぬればついの住家は西とこそ聞け

【所在地】〒368‐0051 埼玉県秩父市中村町4-8-21 【電話番号】0494‐22‐4444

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

15番 |

17番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|