| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)9月12日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所一覧⇒ | ||

| K&MSecond Life |

元禄十年(1697年)建造 秩父壱番札所/四萬部寺(妙音寺)

|

| 秩父三十四ケ所納経帳 |

K.38歳 M.36歳、念願だった札所巡りの始まり。

半年も前から準備してきて、前日は遠足に行く前の小児のように心躍りなかなか寝付けなかった。

早朝、目覚めるとすぐ用意していたカメラ・お茶・おむすびなど持って巡礼旅に出発する。武蔵小金井北口からバスで清瀬へ。

清瀬から西武線で所沢駅、特急に乗換え秩父駅着。駅前から定峰行バスに乗る。

栃谷停留所下車、秩父一番札所四萬部寺歩いてすぐだった。

本堂

簡素な御堂だがまわりの山村風景の中によく調和され温かみがある。厳粛な気持ちで本堂に向かいお参りする。

売店で納経帖を購入

本堂の太い梁には春繭・秋繭など幾種もの繭を納めた額が奉納されていて秩父らしい。お参りを終え売店で納経帖を購入、納経所で初めての納経朱印をしてもらう。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

【物語】

奈良時代、聖武天皇の頃(724〜748)行基菩薩(ぎょうきぼさつ)という名僧が諸国巡回の際、秩父の地に立ち寄り苦行練行していたところ、栃樹の上に聖観音菩薩が現れ、行基に御告げをした。その御告げに従い、行基は観音像を彫刻し、岩窟の中に留め置いたと伝えられている。その後、永延2年(988)に、播磨国円教寺の性空上人(しょうくうしょうにん)の弟子幻通(げんつう)が、上人の遺命により秩父の地に赴き、四万部の経典を読経し経塚を築いたとされている。四萬部寺とうい寺名はそれに由来される。岩窟に安置されていた観音像を本尊として本堂を建立した。

【記事】

毎年8月24日四萬部寺では、関東一の大施鬼餓会(だいせがきかい)が行われる。470余年の伝統を引き継ぎ、毎年、厳修されている。当日は、秩父地方の僧が宗派を問わず、四萬部寺に集まり施食殿(せじきでん)での供養が行われる。 四萬部寺のご住職を頭に、50人程の僧が供養の経をあげながら、中心の八画輪蔵を回る。その様は壮厳である。供養の読経は午前11時と午後2時の2回行われる。

【ひと言】

巡礼石を確かめながら、のどかな田舎道を行くと、風雅な妻飾りなどが美しい、札所中唯一の県指定有形文化財である本堂の四萬部寺に着く。巡拝に必要な納経帳をはじめ、旅のしたく一切が一番の納経所で整えられる。わからないことがあったら、ここで聞くと丁寧に教えてくれる。

【御詠歌】ありがたや一巻ならぬ法のはな 数は四萬部の寺のいにしえ

【所在地】〒368-0002 埼玉県秩父市大字栃谷418 【電話番号】0494-22-4525

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)9月12日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所寺院一覧⇒ | ||

| K&MSecond Life |

昭和59年9月12日

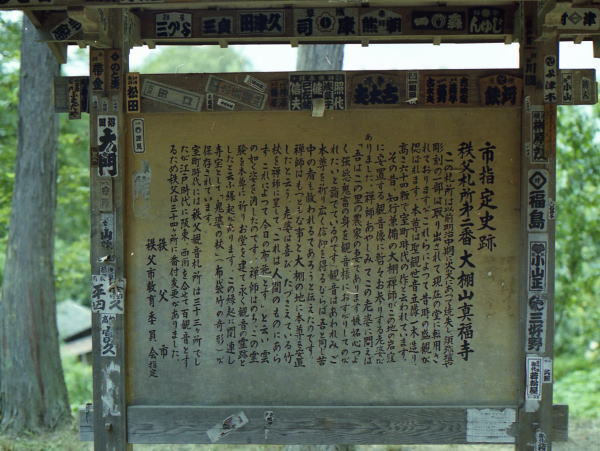

初めての札所巡り、2番・真福寺は高篠山の裾、小高い丘の上、松林に囲まれて観音堂があった。1番・四萬部寺からは登り一方で約50分かかった。

無住の2番・真福寺本堂

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

秩父盆地を遠く見ながら山道を下って2番・3番の納経を引き受けている光明寺へ向う。

【物語】

大鵬禅師は老いてよく岩屋に籠って読経をしていたところ、あるとき一人の老婆が朝夕に来て熱心に拝するので、「汝はいかなるものか」と尋ねた。老婆は「私はこの里に嫁いだが、嫉妬に狂い、鬼となり苦しんでいる。仏に帰依させてほしい」と願ったので、これをあわれんだ禅師は、供養のために堂宇(どうう)を建て、聖観世音(しょうかんぜおん)を刻んで安否したという。老婆が残した竹の杖が寺宝となっている。禅師は高徳な人で村人に慕われ、その名が地名となって今も残っている。

【記事】

真福寺は、秩父札所が、まだ33ヶ寺制であった時代の長享(ちょうきょう)番付にその名はない。

その後、信者からの要望により真福寺が新たに札所に加えられ、34ヶ寺制という珍しい札所になり、西国、坂東、秩父百観音となったそうである。

【ひと言】

堂内には欅(けやき)つくりの須弥壇(しゅみだん)があり、室町時代の作といわれる一木造り(いちぼくづくり)の聖観世音菩薩立像が本尊である。それを安置する本堂は、銅噴き屋根で、素朴な感じを受ける。秩父大火で焼け残った欄間に施された龍の彫刻は非常に見ごたえがある。

【御詠歌】

廻り来て願いをかけし大棚の誓も深き谷川の水

【所在地】 〒368-0004 埼玉県秩父市大字山田3095(光明寺) 【電話番号】0494-22-1832

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

1番 |

3番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)9月12日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所寺院一覧⇒ | ||

| K&MSecond Life |

昭和59年9月12日

光明寺で2番・真福寺とここ3番・常泉寺の納経をお願いしてから寄る。

のどかな田園風景の中横瀬川にかかる山田橋を渡ると畑の向こうに常泉寺が見える。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

途中の横瀬川渓谷にそって山田温泉、みやま温泉、新木温泉など温泉が沢山あり秩父札所めぐりの巡礼宿になっているのだろう。

【物語】

その昔、この寺の住職が重い病で倒れ苦しんだとき、夢枕に観世音が現れた。「この寺には万病に利く泉水がある。これを服せよ」との御告げに従って、庭の泉水を呑むと住職の病はたちまち回復した。これを村人たちにも伝えて泉水を長命水(ちょうめいすい)とよぶようになったという。

【記事】

観音堂の建物は、三間四面、表に一間の大唐破風の向拝(こうはい)を付し、建築彫刻として繊細を極めている。熊谷宿玉井の名工、飯田和泉の作、向拝海老虹梁(こうりょう)の龍のかご彫りはすばらしく、鑑賞する人は跡を断たない。

本堂の廊下に置かれている寺宝の「子持石」は、形が赤ん坊にそっくりの自然石である。これを抱くと子宝に恵まれるという伝説から、各地より子供の欲しい夫婦が来訪し、女性がこの石を抱いて願掛けをする光景を見かける。

【ひと言】

二番の真福寺から三番常泉寺へ向かう道の途中にある農家の庭には、天然記念物として県から指定されている樹齢500年という巨大な金木犀(きんもくせい)があり、この巨木には圧倒される。

【御詠歌】

補陀落は岩本寺と拝むべし 峰の松風ひびく滝津瀬

【所在地】 〒368-0004 埼玉県秩父市大字山田1392 【電話番号】0494-23-2050

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

2番 |

4番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)9月12日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所寺院一覧⇒ | ||

| K&MSecond Life |

3番・常泉寺から横瀬川を渡って石仏で有名な4番・金昌寺へ。

せまい民家の間の狭い道をたどると大わらじの仁王門に出る。

そこかしこに1300体余りといわれる石仏の並ぶ階段を上がるり本堂へ。

バスで来た団体巡礼さんと会う、みなさんがお参りしている間にガイドさんが沢山の納経帖をかかえて納経所へ急いでいた。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

大わらじの山門前を左にたどり、初めての秩父三十三ヶ所札所巡り今日最後の5番・長興寺へ。

【物語】

昔々、金昌寺の御本尊が巡礼姿の娘に身を変え、極悪人として人に忌み嫌われていた悪人の荒木丹下という男を改心させ、仏道へ導いたという。そのことから、この寺は荒木寺、あるいは新木寺とも呼ばれるようになったという。荒木観音は古く高篠の山中にあったが、いつの頃からか荒木(山田)に移されて荒木古堂とも呼ばれている。

【記事】

有名な子育て観音像は、お堂の回廊右手にある。膝に抱く赤子に、豊かな乳房をふくませようとする姿は、ごくあたりまえの母親の姿で、その満足そうな笑みとやさしいまなざしは、見る者の心を和ませる。

また、蓮台(れんだい)にカエルの彫刻があり、これは参拝者が自らを反省し、慈悲の心にカエルことを表している。

【ひと言】

大わらじが懸けられた仁王門をくぐると、無数ともいえる石仏群に圧倒される。その数は1319体にも及び、樹木の間から見えるユーモアあふれる酒呑地蔵など、思わず知らず知らずのうちに長い時間を過ごしてしまう。

【御詠歌】

あらかたに参りて拝む観世音二世安楽と誰も祈らん

【所在地】 〒368-0004 埼玉県秩父市大字山田1803-2 【電話番号】 0494-23-0976

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

3番 |

5番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

Ken & Mary's Second Life |

||||

| 1984年(昭和59年)9月12日巡拝 | ||||

| 1 | 2 | 3 |

| 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

| 31 | 32 | 33 |

| 34 | ||

| 秩父三十四ヶ所寺院一覧⇒ | ||

| K&MSecond Life |

|

| 秩父三十四ケ所納経帳 |

昭和59年9月12日秩父三十三ヶ所初めての札所巡り最後の5番長興寺。4番・金昌寺の大わらじの山門を左に石の道標など見ながら15分程で右手に語歌堂・長興寺の簡素な山門・本堂が見える。

4番でも一緒にお参りした団体巡礼さんと又会う。バスの移動で歩き遍路の自分たちよりは早い到着。

| 札所:Menu | |

江戸三十三ヶ所 |

武甲山を遠く仰ぎながら、秩父三十四ヶ所初めての札所巡りはここで終る。遊興に費やした休日と違い心がさわやか、お墓参りした後の感覚ににている。

電車の時間が迫っていたのでタクシーで秩父駅に戻り15:17分発レッドアロー号に乗り帰路に着く。

【物語】

ある時、この観音堂に一人の旅僧が訪れ、僧と長興寺の大旦那本間孫八の二人は夜を徹して和歌を詠み、また、奥義を論じあった。夜明けには旅僧の姿はなく、ただ語り合い和歌を詠みあった記憶のみが残された。旅人を観音の権化であろうと考えた孫八は、この堂を語歌堂と名づけて信仰したという。

【記事】

語歌堂のご本尊は准胝(じゅんでい)観世音菩薩であるが、日本百観音霊場の中で、准胝観世音をご本尊とする霊場は少なく、秩父では語歌堂一ヶ所、坂東にはなく、西国霊場の第十一番上醍醐寺(かみだいごじ)の二ヶ所だけである。

【ひと言】

里道に面したあけっ広げの境内である。母親と一緒にきた子供たちや、お年寄りがひなたぼっこに訪れて時をすごしていく様が似つかわしい。

【御詠歌】

ちちはは父母の 恵みも深き語歌の堂 大慈大悲の 誓たのもし

【所在地】〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町下郷6086 【電話番号】0494-23-4701

出典:CANON ELECTONICS INC編纂より

4番 |

6番 |

| 海外紀行 | 日本紀行 | 札所紀行 | 温泉入湯記 | RETIREMENT | HIT-PRADE | MAMI | Archives | PROFILE | SITE-MAP |

|