|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

一日目 羽黒山(出羽三山神社) |

出羽三山神社由緒 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

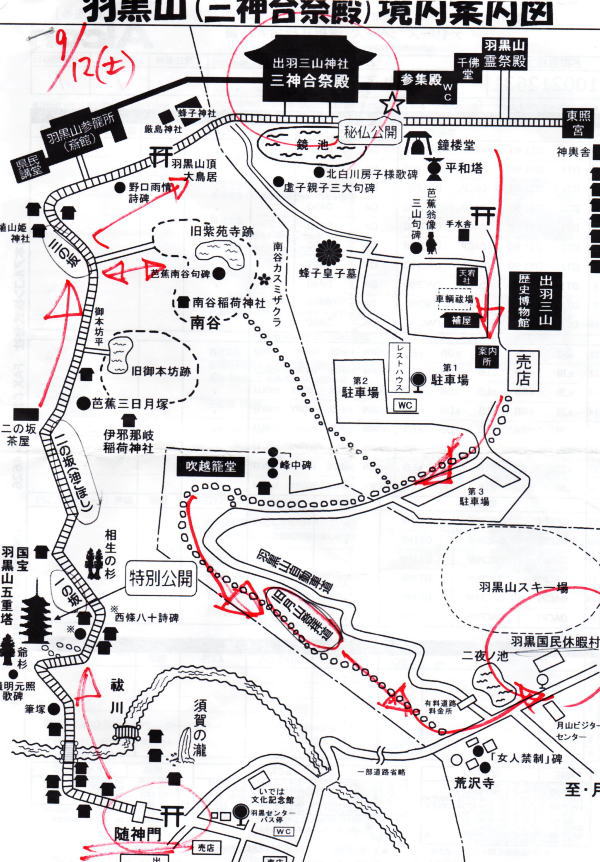

2020年9月12日(土) 羽黒山(出羽三山神社) 立石寺、参拝など 古い街歩きの旅へ出発。途中でスマートフォンを忘れ気づくが、取りに帰る時間もなくそのまま出発。携帯無しの日々はどうなのか..... |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

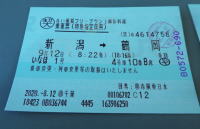

東京駅 6:08分発 上越新幹線「とき301号」で新潟へ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新潟駅で いなほ号に乗換 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新潟駅に到着すると 8:22分発のJR白新線 秋田行 いなほ号が同じホーム反対側に停車中、それに乗換えて鶴岡に向かう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新潟~村上~鶴岡駅間は左側車窓に日本海の青い海原を見ながら走る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

電車は内陸に入ると黄金色に実った稲穂の中を走る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鶴岡に入ると庄内平野は実りの秋「黄金色の絨毯」が車窓に拡がる。畑は碁盤の目のように見事に区画され絵に描かれたように綺麗。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新潟から2時間、車窓の景色を眺めながら10:16分、鶴岡駅に到着。 鶴岡市は山形県庄内地方南部に位置する人口約12万人の都市。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鶴岡駅前「いなほを担ぐ人の像」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「雪の降る町を」 歌碑 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鶴岡駅前1番バス乗り場から月山八合目行きに乗車、最初の目的地 出羽三山神社へ向かう。 羽黒山(出羽三山神社)登山道入り口の随神門バス停で降車。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

随神門バス停 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

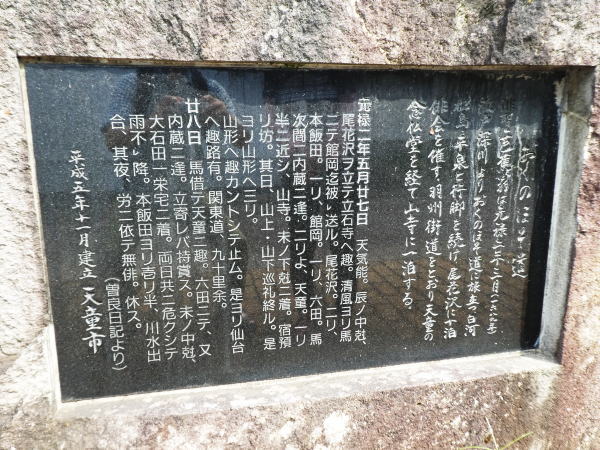

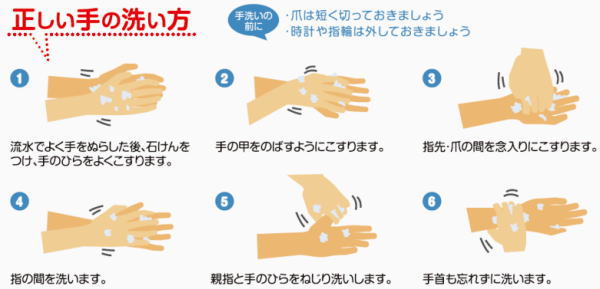

羽黒山入口には、大きくコロナ対策の看板が掲示され、登山中もマスク着用の要望が記されている。 出羽三山は古くから神聖な場所として、西の伊勢神宮 詣でを「西の伊勢参り」東の出羽三山 詣でを「東の奥参り」と双方を詣でることを儀礼のひとつとされていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

羽黒山(出羽三山神社)入口/随神門 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

出羽三山は1400年以上前に蜂子皇子によって開かれ、羽黒山、月山、湯殿山から成り、いまから登る 羽黒山(出羽三山神社)は、三山の神々が合祀されている。修験道の行場として知られ「擬死再生、一度死んで再びよみがえる」をはたす霊山として信仰されている。三山のうち、月山・湯殿山は遠く山頂や渓谷にあり、冬は参拝が困難なので、三山の年中式典は全て羽黒山(出羽三山神社)の合祭殿で行われている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

入口の継子坂 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

随神門より内は出羽三山の神域となり、神域は羽黒山~月山~湯殿山まで広がる。随神門はこの広い神域の表玄関である。上り続けると思って門を通過すると意外な下りの石段(継子坂)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

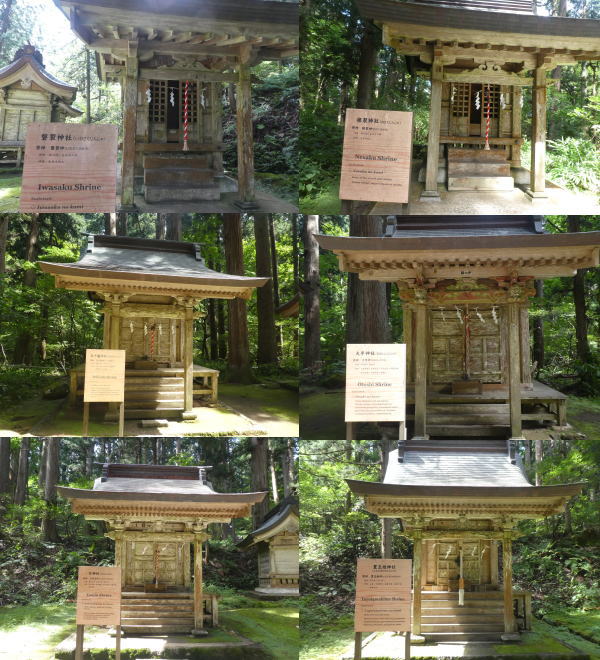

羽黒山(出羽三山神社)参道には沢山の小さな神社の祠が並ぶ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

随神門から継子坂を下りきると両脇に小さな祠の神社が並ぶ道を抜けて進む。この辺りから早くも神の聖域の空気が漂っている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

羽黒山・神橋 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

その先の祓川(はらいがわ)に掛かる神橋に出る。 昔、三山詣での人は必ずこの祓川の流れで身を清め三山向かったという。朱塗り神橋の向かいには須賀の滝と相対して美しい。滝は承応3年(1654)不動の滝と名付けられた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

不動の滝 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

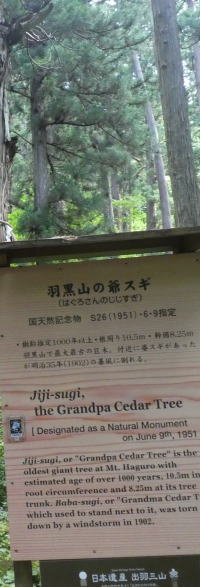

樹齢 千...年「「羽黒山爺スギ」」 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

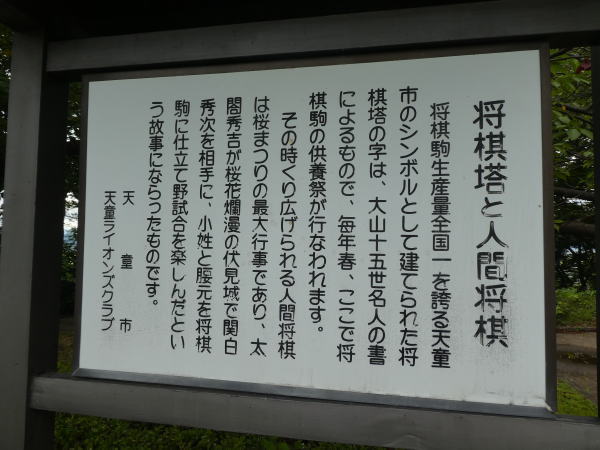

| 羽黒山国宝五重塔 瀧水寺の五重塔と言われ、附近に多くの寺院があったが、今は五重塔だけが一の坂の登り口左手に三間五層の優美な姿で聳り建っている。現在の塔は約600年前庄内の領主で、羽黒山の別当であった武藤政氏の再建と伝えられている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

羽黒山五重塔 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

松尾芭蕉が奥の細道で羽黒山参詣中、一の坂から南谷にかかる途中で詠んだと言われる 「涼しさや ほの三日月の 羽黒山」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

羽黒山(出羽三山)石段. 2446段を上がる 二の坂登り口 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

随神門から羽黒山頂まで約2kmの参道の両側は、樹齢300年~600年の老杉の並木で、特別天然記念物に指定されている。羽黒山の石段参道は、一の坂、二の坂、三の坂の急な上り坂があり、そのうち一番急な二の坂を息を切らして登りきると、「休んでいきなさい」というようなタイミングの場所に「二の坂茶屋」がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「きなことあんこの力餅 抹茶のミックスセット」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

二の坂茶屋で一息つく |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

涼しい風が吹き抜ける心地いい木のベンチに掛けると、前方は庄内平野が一望! きなことあんこの力餅とお抹茶のミックスセットをいただく。 茶店を営む高城さん一家は毎日重さ7㌔のつき立て餅を背中に担いで、ふもとから持ち上げてくるそうだ。 休憩の後、最後の三の坂を上がっていく途中、芭蕉が滞在した南谷という場所があり脇道を入って、寄り道する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

羽黒山・南谷(別院紫苑寺跡) 芭蕉句碑 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここ南谷には残雪をかおらせて心地よい風が吹いている.....の意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2446段の参道の石段の尽きるところ、羽黒山(出羽三山神社)入口の朱の鳥居 前に到着。 鳥居の手前の坂を十五童坂といい、左に一山の貫主の住んだ執行寺跡があった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出羽神社(三神合祭殿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

お参りにも順序があり、最初は中央の主峰月山。月山が表すのは前世(過去) 次に現世(現在)を表す羽黒山、そして最後に来世(未来)を表す湯殿山をお参りする。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

湯殿山神社来世(未来) 月山神社前世(過去) 出羽神社(羽黒山)現世(現在) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本堂外枠の工事中で中央の階段に並んで参拝する。 山上には明治維新まで本坊を始め30余の寺院に肉食妻帯をしない修験者が住み、山のふもとには336坊の妻帯修験者が住んでいた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

出羽三山神社境内 七つの末社 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

出羽三山には多数の末社が散在。奥まったところにある末社はそのうちの七つ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

参拝を終え、歴史博物館前やレストハウスを通って下山道へ入る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

旧月山登山道 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

帰りは旧月山登山道。 ほとんど歩く人も少ないらしく手入れもされなく荒れた道を下っていく。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

吹越神社↑ 吹越 峰中籠堂↓ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

下山道途中の、吹越神社は出羽三山の開祖・蜂子皇子を祀っている。羽黒山 古修験道の山伏たちがこもって、修行をする根本道場。明治までは秋の峰の二の宿だった、現在は全てこの峰中籠堂を拠点に行を行う。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

旧月山登山道 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

羽黒山神社から下りきると県道に出て、目的の「庄内羽黒国民休暇村」は目と鼻の先にあった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

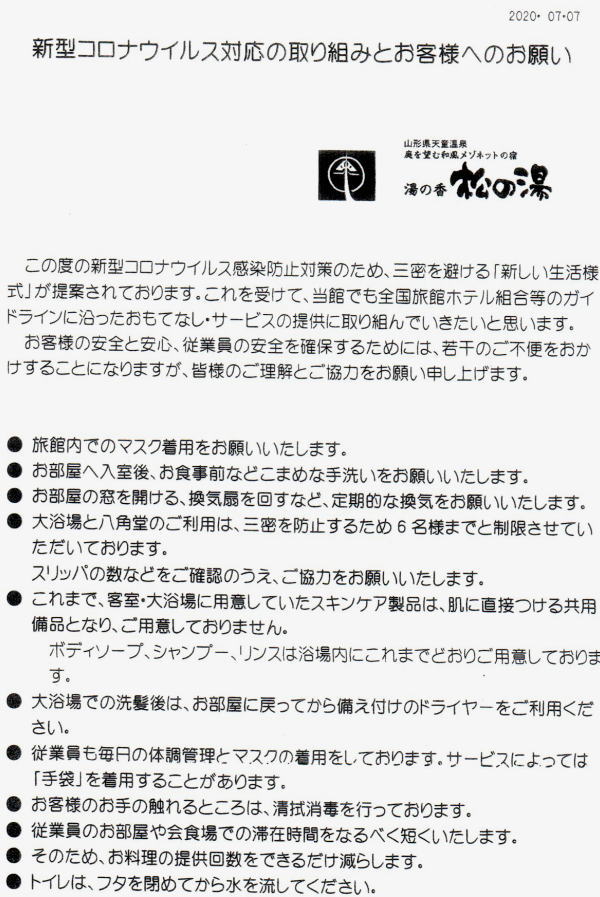

「庄内羽黒国民休暇村」入口を入るとすぐ、コロナ対策で非接触自動検温器が設置され、画面に顔の位置を合わせると体温が表示される。36.1° 36.3° 二人共無事に通過してフロントへチェックイン。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

部屋は二階。チェックインの際の説明では、16時~20時はキャンプ中の人たちの入浴時間で、混雑しそうな前にすぐお風呂に行く。 休暇村とはいえお風呂は天然温泉。無色透明な特徴のないお風呂だが、山登りでいっぱい汗をかいた身体にはとても気持ち良い。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

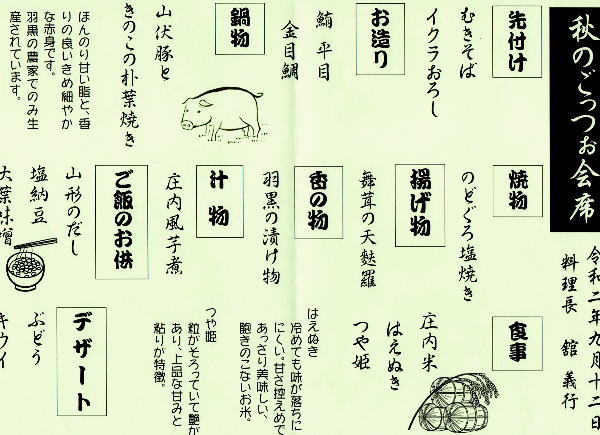

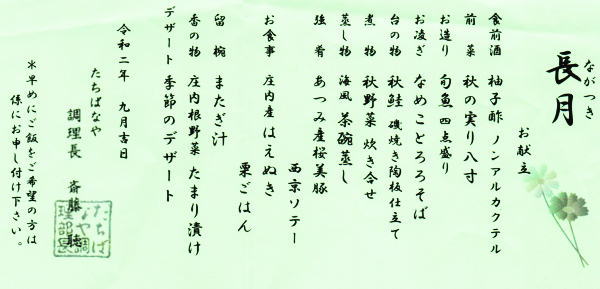

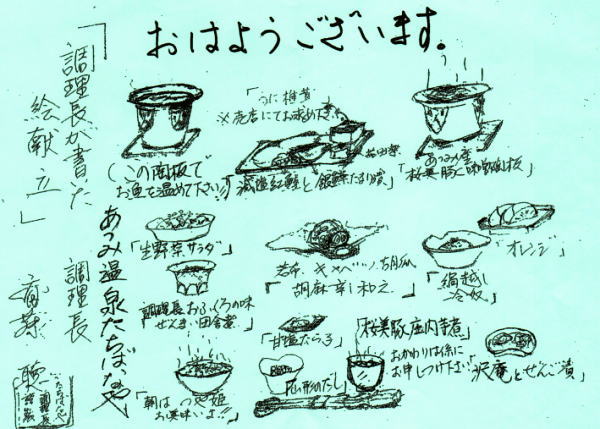

夕食は一階レストランで。入口では手をアルコール消毒をして入る。テーブル間隔は広くしてソーシャルディスタンスを考えている。料理はスタッフにより運ばれて、ご飯と芋煮汁は備え付けの手袋をして自分で取りに行く |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

出羽三山神社由緒⇒ |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

炊き立て ごはん は、庄内米つや姫とはえぬきの2種 食べ比べ、さすがにどちらも美味しい。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次㌻ あつみ温泉へ⇒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出羽三山-羽黒山(標高414M)月山(標高1984M)湯殿山(標高1500M)-は「出羽国」を東西に分ける出羽丘陵の主要部を占める山岳である。 太古の大昔は火山爆発を繰り返す“怒れる山”であった。_____時が経ち、再び静寂を取り戻した頃、山には草が生え、樹木が生い茂り小鳥や獣がもどってきた。 その時、麓の里人たちはそこに深い不思議な“神秘”を感じた。「あの山こそ、我が父母や祖先の霊魂が宿るお山だ・・・」「我らの生命の糧を司る山の神、海の神が鎮まっているお山に違いない・・・」 _____それから更に時を刻んだ推古天皇元年(593年)、遠く奈良の都からはるばる日本海の荒波を乗り越えて一人の皇子がおいでになられた。 第三十二代崇峻天皇の皇子・蜂子皇子、その人である。 イツハの里・由良(ゆら)の八乙女浦(やおとめうら)に迎えられ、三本足の霊烏に導かれて、道なき径をかき分けたどりついたのが羽黒山の阿古谷(あこや)という、昼なお暗い秘所____。 蜂子皇子はそこで、来る日も来る日も難行苦行の御修行を積まれ、ついに羽黒の大神・イツハの里の国魂「伊氏波神(いではのかみ)」の御出現を拝し、さっそく羽黒山頂に「出羽(いでは)神社」を御鎮座奉られた。 今を去ること、千四百年前の御事である。 出羽三山神社では、この時を以て「御開山の年」とし、蜂子皇子を「御開祖」と定め、篤く敬仰している。 やがて、御開祖・蜂子皇子の御修行の道は「羽黒派古修験道(はぐろはこしゅげんどう)」として結実し、千四百年後の今日まで“羽黒山伏”の形をとって、「秋の峰入り(みねいり)」(峰中ぶちゅう)に代表される厳しい修行道が連綿と続いている。 _____以後、お山の内外を問わず、全国六十六州のうち東三十三ヶ国の民衆はもとより皇室、歴代の武将の篤き崇敬に与り、いつしか本邦屈指の「霊山・霊場」としてその地位を築き、四季を通じ登拝者の絶えることがない。 そもそも、出羽三山は、祖霊の鎮まる“精霊のお山”、人々の生業を司る「山の神」「田の神」「海の神」の宿る“神々の峰”にして、五穀豊穣、大漁満足、人民息災、万民快楽(けらく)、等々を祈願する“聖地”であった。 加えて「羽黒派古修験道」の“根本道場”として、「凝死体験(ぎしたけいん)・蘇り(よみがえり)」をはたす山でもある。 すなわち、羽黒山では現世利益を、月山で死後の体験をして、湯殿山で新しい生命(いのち)をいただいて生まれ変わる、という類いまれな「三関三度(さんかんさんど)の霊山」として栄えてきたお山である。 出羽三山の信仰世界を語る場合、まず挙げなければならないのは、今日なお「神仏習合」の色彩が色濃く遺されているということであろう。 古来より出羽三山は、自然崇拝、山岳信仰、など“敬神崇祖”を重視するお山であったが、平安時代初期の「神仏習合」の強い影響を受け、以後、明治初年の「神仏分離」政策の実施の時まで、仏教を中心としたお山の経営がなされてきた。 今日、出羽三山神社は「神道」を以て奉仕しているが、古くからの祭は道教や陰陽道そして密教を中心とする「修験道」を持って奉仕している。 まさに、これこそ今日の出羽三山神社の大きな特色といってよい。 歴史をふり返って見ると、鎌倉時代には羽黒山をして、「八宗兼学の山」と称し、全国各地から修行僧が競って入山し、各宗を実践修得していった。 何故に「八宗兼学の山」であり、諸々の宗教・宗派がこれ程複雑に習合したのか_____。 それこそ、出羽三山の大神、神々、そして御開祖・蜂子皇子の“御心(みこころ)”が成したものであろう。 信ずる者来たれり、出羽三山の大神は何人にも等しく御神徳を授ける、偉大にして永久(とわ)に有りがたい神々である、との民衆の“確信”があったからに他ならない。 人間の苦しみ・悩みは決して一様ではない。多様にして複雑怪奇、一つの“哲理・教義”のみでは決して救うことはできないということを、出羽三山の大神と御開祖・蜂子皇子は見抜いておられたに違いない。 出羽三山の神々は寛大である_____。 信仰心は、まず、“信ずること”に始まる。自分の邪念・邪心をむなしくして、「神」を信ずること、それが信仰世界に入る第一歩である。 敬神崇祖(けいしんすいそ)_____。 神を敬い、祖先を崇めること、この一語に尽きる。 出羽三山の神々に仕える者は、千四百年間一貫してこの根本精神を以て大神に御奉仕致し、かつ登拝者・信者の方々に等しく接し、教化に勤めてきた。 出羽三山神社となった明治以降もお山は繁栄御神威の発揚が図られている。今日では東三十三ヶ国からの信者にとどまらず、全国の津々浦々から、四季を通じて登拝者の絶えることがない。 そして、最近では、日本はおろか外国からもお山においでになられる方も目立って多くなってきている。 まさに“国際化”である。これも、太古から綿々と受け継がれてきた山麓の宿坊・羽黒山伏の全国に向けた弛まぬ“布教・教化活動”あるいは、出羽三山神社の御神威の“発揚”があったからに他ならない。 出羽三山の信仰は、いつの時代にも、親から子へ、子から孫へと伝えられる「親子相伝のお山」として著名であるばかりでなく、成人儀礼として男子十五歳になると、「初山駈け」をしなければならないという風習が各地にあって、今も健在である。 特に関東方面では古くから、出羽三山に登拝することを「奥参り」と称して重要な“人生儀礼”の一つとして位置づけ、登拝した者は一般の人とは違う存在(神となることを約束された者)として崇められた。 また、西に位置するお伊勢様を意識するように東に存在する出羽三山を詣でることを「東の奥参り」とも称した。つまり「伊勢参宮」は「陽」、出羽三山を拝することは「陰」と見立て“対”を成すものと信じられ、一生に一度は必ずそれらを成し遂げねばならない、という習慣が根強くあった。 今日、出羽三山のお山が、 「日本の原郷・・・・」 「日本人の心のふる里・・・」 といわれる所以は、類ない千四百年という歴史だけによるものではなく、“時空”を越えて一貫して顕わされてきた三山の大神の御神威・御神徳、合わせて御開祖・蜂子皇子の“衆生済度(しゅじょうさいと)”の御精神、皇室の御繁栄と民衆の息災を願う御心の「御仁愛」にあることを、私たちは今一度、識るべきであろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次㌻ 鶴岡/あつみ温泉へ⇒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

出羽三山神社由緒⇒ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大坂なおみちゃんの大健闘で 今日は良い一日になりそう、嬉しい気持ちで朝ごはんも美味しい。スマートフォンは忘れたがタブレットをリュックに入れておいたので、なおみちゃんのリアルタイム速報が見れ本当良かった。9:30分チェックアウト、宿の送迎バスで鶴岡駅まで送ってもらう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

運転手さんの好意で、少し遠回りして、遠く鳥海山の一番きれいに見える庄内平野を横切って駅に向かう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

遠くに出羽富士と呼ばれる「鳥海山」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

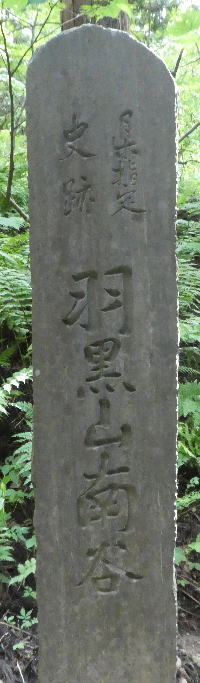

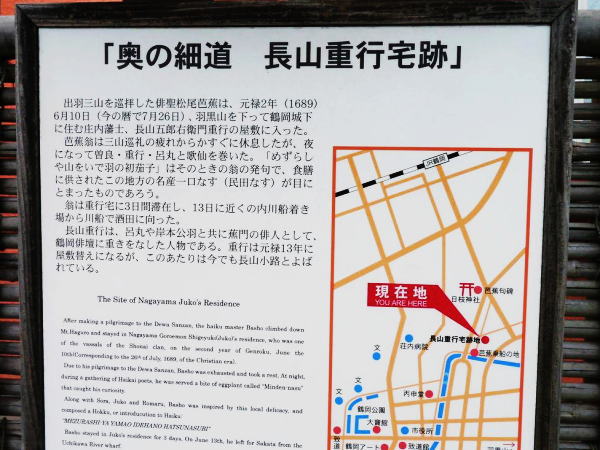

送迎バスは羽黒山参道の大鳥居の下をこぐって鶴岡駅へ 今日はあつみ温泉に向かうのだが列車は13:28分。だいぶ時間があり、それまで鶴岡市内散策に出発。 鶴岡駅から松尾芭蕉が逗留した長山邸跡~鶴が丘公園まで歩く。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鶴岡で芭蕉が滞在した長山邸跡 |

民田なす 民田なす |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

出羽三山の巡礼を無事果たした芭蕉と弟子の曽良。羽黒山から鶴岡までは20㌔ほど、鶴岡の長山重行宅に到着。疲労はかなりのもので芭蕉の消耗はひどく、体調不良が1週間近く続いた。しばし逗留した後「めずらしや山をいで羽の初茄子」の句を残している。初茄子は山形の宿で、たびたび食した 実だけが小さい「民田なす」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

駅から歩いて2㌔ほどで鶴ヶ岡城址公園(鶴岡公園)に到着。 鶴ヶ岡城址公園は、酒井家歴代藩主の居城として栄え「鶴ヶ岡城」跡に広がる公園。 鶴ヶ岡城は藤沢周平「花のあと~以登女お物語」の舞台となった城。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

荘内神社 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

荘内神社は、「鶴ヶ岡城」本丸御殿跡に建つ。 酒井家始祖・酒井忠次は徳川家康の側近、徳川四天王の筆頭(酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

荘内神社前の鶴岡市立 藤沢周平記念館 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

藤沢周平記念館 大好きな作品の数々、氏に関わる貴重な資料の宝庫。目を皿にして館内をゆっくり見て周る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 藤沢周平(本名小菅留治:こすげとめじ) 昭和2年12月26日に山形県東田川郡黄金村大字高坂(現鶴岡市高坂)生まれ。黄金村役場等で働きながら鶴岡中学校夜間部に通い、山形師範学校に進む。 卒業後、教師となり湯田川中学校に赴任。2年後に結核で休職。6年の闘病の後、東京の業界新聞社に勤務。会社勤めの傍ら小説を執筆。 昭和46年「溟い海」でオール読物新人賞、昭和48年「暗殺の年輪」で直木賞を受賞、執筆活動に専念する。 微禄の藩士や江戸下町に生きる人々を描いた時代小説、歴史上の事実や人物を題材とした歴史・伝記小説など数々の作品を発表するとともに、作家としての日々の暮らしや故郷・庄内、鶴岡についてのエッセイも残している。昭和60年から平成8年まで21期11年間、直木賞の選考委員をつとめ。吉川英治文学賞、芸術選奨文部大臣賞、菊池寛賞、朝日賞などを受賞。平成7年紫綬褒章受章。 平成9年、逝去。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

日残りて 昏るるに いまだ遠し「清左衛門残日録」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

藤沢周平「清左衛門残日録」が一番好きだ。 他に「蝉しぐれ」「橋ものがたり」「静かな木」「神隠し」「雪明かり」「驟り雨」「たそがれ清兵衛」「武士の一分」「用心棒日月抄」「秘太刀馬の骨」「隠し剣 鬼の爪」「山桜」「花のあと」などなど名作の数々。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 資料室と著作本を読むことができるサロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

記念館サロンで休憩。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

藤沢周平氏は記念館から鶴岡駅と反対の南へ4㌔ほどの高坂で生まれ、跡地に生家記念碑が建っている。氏の作品には生まれ育った鶴岡の息吹が感じられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鶴ヶ岡城址公園から鶴岡駅に戻り今夜の宿「たちばな屋」さんに14時頃に駅へ迎えをお願いする。携帯電話がないので、昔懐かしい10円玉で公衆電話を利用。 13:28分、村上行に乗りあつみ温泉へ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここも車窓は一面「黄金の絨毯」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

あつみ温泉駅 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

13:58分あつみ温泉駅に到着。ホームを出るとタクシーの運転手さんから「...さんですか?」と声をかけられる。たちばな屋さんから依頼され料金 宿持ちのタクシーが出迎え。こんなの初めての経験 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

あつみ温泉 たちばな屋 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5分くらいで宿に到着、タクシーを降りると、手に検温器を持った中居さんが出迎え。おでこにあて体温測定。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

15時~チェックインなので売店などのぞきながら待つ。しばらくして到着順でいちばん最初に名前を呼ばれ、身分証明書を提示してチェックイン。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ロビーに用意された浴衣を選んで部屋に案内される。こたつもついた広い部屋。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

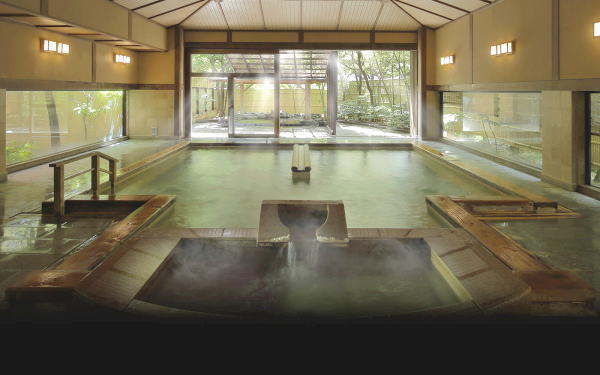

着替えてすぐにお風呂へ。一階の大浴場。広くていいお湯。露天風呂も併設。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

たちばな屋・大浴場 宿のHP写真 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

夕食は2階の食事処で18時から。 入るときに手をアルコール消毒してマスクケースをとって席に案内される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

コロナ禍の時期にもかかわらず、食事どころは満席。うしろは数人の団体客で席の距離は離れているものの、賑やかな人達で少し気になる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

夕方のテレビの天気予報で、停滞する前線の活動が活発となり東北地方はところによりまとまった雨という予報。深夜に台風のような豪雨が窓に吹き付けていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

あつみ温泉朝市場と温泉神社 |

出羽三山神社由緒 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

深夜の豪雨も朝には上がっていた。6時半早起きしてお風呂へ。 昨日は雨で外に出られなかったので、食事前にあつみ温泉街へ散歩に出る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

あつみ温泉は旅館もあちこちあるが、まとまってあるわけでもなく、町はずれの温泉神社くらいで温泉情緒のある場所はあまりない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

温泉神社境内からの眺め |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

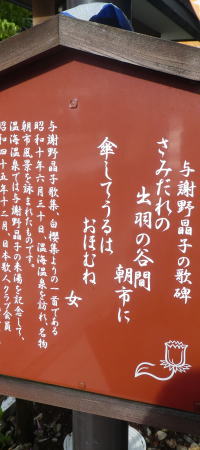

あつみ温泉朝市広場。いつもだと結構賑わうらしいが今はひっそり静か。 市場入口付近に与謝野晶子の歌碑 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

謝野晶子歌碑 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

昭和10年3月夫の鉄幹を亡くし傷心の与謝野晶子は、7月にあつみ温泉を訪れ「さみだれの 出羽の谷間の朝市に 傘して売るは おほむね女」の歌を残している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鶴岡からあつみ温泉へは直通バスが運行していた。わかっていれば利用できたかもしれない。 |

鶴岡-あつみ温泉直通バス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

散歩から8時頃宿に戻り、昨夜と同じ食事処で朝食。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次㌻9月14日 酒田へ⇒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

出羽三山神社由緒 藤沢周平について |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

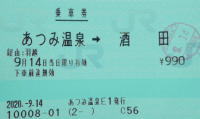

たちばな屋さんの送迎バスであつみ温泉駅へ。 10:05分発の電車が昨夜の大雨の影響を受けて、30分も遅れるとアナウンス。 急ぐ旅でもなくゆっくり人気のない駅の待合室で時間をつぶす。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

30分遅れて12時ちょうど酒田駅に到着。駅のインフォーメーションに寄って酒田の地図と見どころなど聞く。係のお年寄りの男性は地元の方で懇切丁寧に街の見どころを説明してくれる。なかなか歴史のある街らしい。 まだ雨は降っていないが、空はどんより暗くあいにくの天気そうなので、雨具を着て歩き始める。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

酒田駅 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

歩き始めてすぐに小雨が落ちてくる。駅を背にして10分くらいまっすぐ進んだ先に八幡神社。 よってお参りする。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

天王宮 八幡神社 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

観光案内所で説明受けた通り、神社前の信号を左折して歩いていく。 しばらく歩いて相馬楼の通りに出る。江戸の風情の座敷で踊りが見られるのが今日は休み。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

舞娘茶屋・相馬楼 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

舞娘茶屋・相馬楼 江戸時代から酒田を代表する料亭「相馬屋」を改装 木造の主屋は、明治27年の庄内大震災の大火で焼失した直後、残った土蔵を取り囲んで建てられたもので、国の登録文化財となっている。2階の大広間は舞娘さんの演舞場 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

舞娘茶屋・相馬楼 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

料亭 香梅咲(かめざき) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

料亭・香梅咲 江戸時代安政から続く老舗料亭、季節には表門に風雅に咲く梅の古木が、そのまま名の由来ともなっている。 酒田は歴史的建造物が多いのに驚く。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

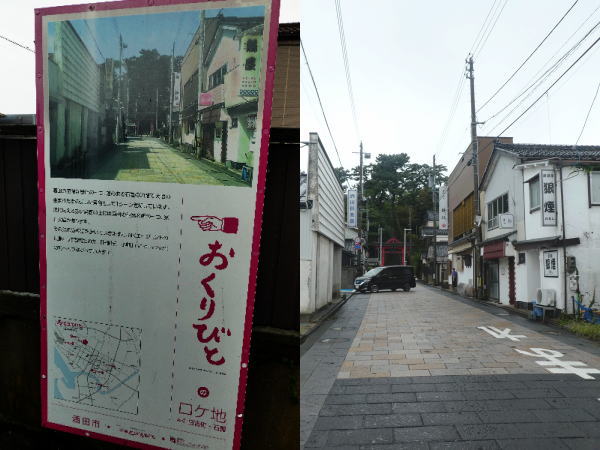

相馬楼などの先に映画おくりびとのロケで使用された石畳の道。突き当りに日枝神社の鳥居が見える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日枝神社 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日枝神社の石段を上がってお参りする。 神社境内を抜けて日和山公園方面に抜けるた先の、日枝神社鳥居に掲げられた「日枝大神社」の額文字は西郷隆盛によるもの。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

西郷隆盛 書 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

酒田 日和山公園の 芭蕉句碑 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「暑き日を 海に入れたり 最上川」芭蕉句碑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

即身仏を祀る 酒田・海向寺 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

最上川支流新井田川と山居倉庫 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新井田川に架かる山居橋 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

土蔵造りの山居倉庫 表側 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

山居倉庫 裏側の通りは、日よけ、風よけのためのケヤキ並木 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

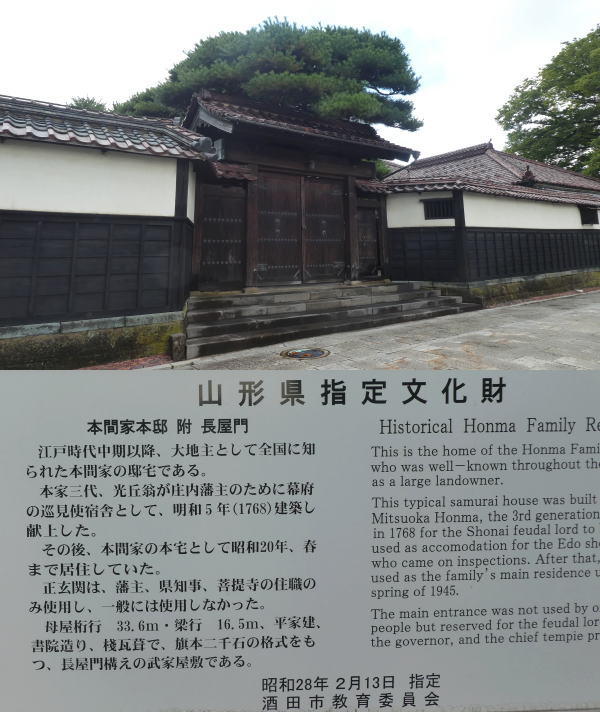

山居倉庫見学のあと、倉庫から続く石畳の道を辿って、本間家旧宅を見学へ。 本間家旧邸は、本間家三代光丘が幕府の使一行を迎えるための宿舎として明和5年(1768)に新築、庄内藩主酒井家に献上した、二千石格式の長屋門構えの武家屋敷。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

白壁に続く薬医門 16:30で閉館で中は見れなかった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

江戸時代に、酒田の本間家は「日本一の大地主」として知られ、庄内藩の財政を支えた。「本間様にはかなわぬが、せめてなりたやお殿様」とうたわれたほど。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

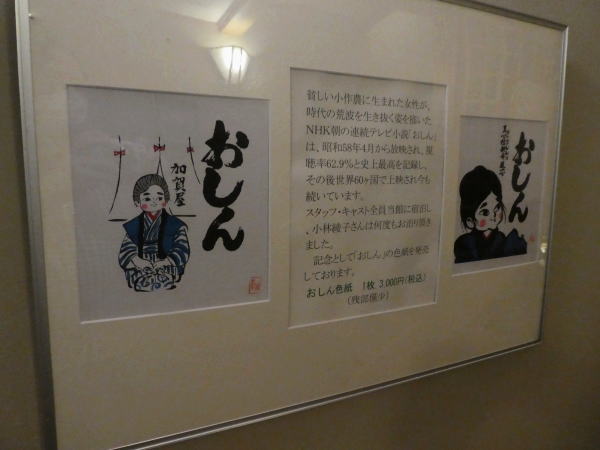

一回りして宿に戻る。若葉旅館は「おしん」撮影の際NHKスタッフの宿泊場所だった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

旅館は温泉ではないが大浴場がある。 ゆっくり温まってから夕食会場へ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

夕食は一階の食堂で。 普段は宿泊客以外でも開放してるらしく、メニューも置かれ和風食堂のような雰囲気。 宿泊客はビジネスマンの一人客が多そう。一泊二食付き二人で13600円と格安だが、夕食も充分出されて人気宿だけのことはある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次㌻ 天童温泉へ⇒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

今日は将棋の里天童へ |

出羽三山神社由緒 藤沢周平について |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 若葉旅館・旅行会社評価 総合4.7 部屋4.3 風呂4.2 料理(朝食)4.5 料理(夕食)4.9 接客・サービス4.6 清潔感4.5 |

若葉旅館の朝ごはん。朝も心こもった料理でさすが高評価の宿だけのことはある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

若葉旅館チェックアウトして、石畳の道を通って酒田駅へ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 山居倉庫と日和山のマンホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

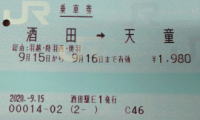

今日は酒田から天童へ向かう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

酒田駅9:36発~9:51分 余目 着 ここで乗換へ 10:03~10:54新庄へ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

余目から新庄へ向かう電車は、最上川船下りの辺りを通過していく。 芭蕉もこの辺りの最上川を船で下ったはず。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

酒田から天童へ向かう途中の新庄駅に到着。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新庄駅に毎年8月の3日間開催の新庄まつりの案内が飾られている。 乗換時間が45分もあり 観光案内所ゆめりあ に寄って近くの名所を尋ねる。教えてもらった新庄城跡・最上公園に早足で往復することに.... |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新庄まつりの案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

JR新庄駅前 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

駅を背にして「金の茶釜とおり」「こぶとり爺さまとおり」民話のふるさと新庄だけに面白い名前がついた通りを抜け公園へ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新庄・最上公園 戸澤神社 参拝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

中央の戸澤神社をお参り。Uターンし駅に戻る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

新庄駅発11:40分の電車に乗る。天童には12:28分到着。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

将棋の町らしい駅の改札。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天童駅インフォーメーションで観光案内を聞く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

天童駅を出て駅を背に大通りを進む。 右前方に見える小高い山の稲荷山神社から天童公園/舞鶴山を目指して登山道に入る |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

舞鶴 稲荷山神社 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 建勲神社は、織田信長を祀った神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

建勲神社を過ぎ細い山道を上がっていくこと舞鶴山頂まで小一時間。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天童公園西側から天童駅方面の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2019年(平成31・令和元年)桜まつり人間将棋の際のゲストは藤井総太さん師匠の杉本八段だった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

天童公園/舞鶴山から車道を下山する。温泉街に入ると今夜の宿「湯の香・松の湯」に到着 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

松の湯もMがどうしてこんなに評価が高いのか謎だと言っていた宿で、どの旅行サイトでも最高の評価を得ている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

14時チェックイン。ロビーは古風な日本旅館の風情がいい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ロビーから荷物を屋内用の台車に乗せてもらい部屋まで案内される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ロビーから長い廊下の先の案内された部屋は、メゾネットタイプ。一階がテラス付きの和室、二階はツインのベッドルーム。一階の部屋付きお風呂も温泉が引かれている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| メゾネットタイプ/一階は和室.二階がベッドルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

お風呂は男性・女性 二つ。天童温泉では唯一2つの源泉を持つのが宿の自慢。 お風呂で一緒になった方に声をかける。その方は天童市内在住の方で、たまに泊りで来るらしい。「ここは二つ源泉があって一切沸かさず自然ままなので少し熱いという人もいますが、湧き出すままのお湯は貴重ですよ」と言っている「地元の方が入りに来るのは、いい湯というのお墨付きをいただいたようです」と笑いを返す。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「松の湯大浴場」と「檜造りの八角堂」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

着替えて、早速宿自慢の2つの源泉を持つお風呂へ。男女入れ替えで22時までは男湯は「松の湯大浴場」女湯は「檜造りの八角堂」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

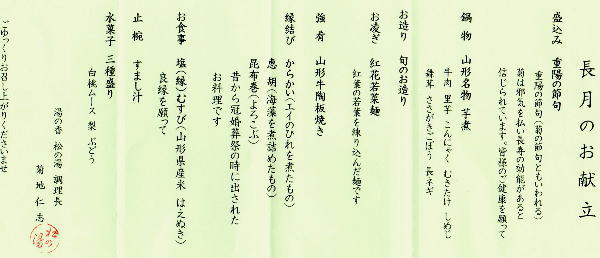

部屋でのんびりしていると電話で夕食の案内。お願いする。 夕食は一階和室で一品一品運ばれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 湯の香 松の湯・旅行会社評価 総合4.8 部屋4.8 風呂4.6 料理(朝食)4.6 料理(夕食)4.8 接客・サービス4.6 清潔感4.8 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

料理は、質、量、味付け、盛り付け、器、全て上品で一級。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

夕食後にもう一度お風呂。11部屋の小ぶりな宿で団体客はいなく個人客だけなので、二つのお風呂はいつも空いていてゆっくり入れた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

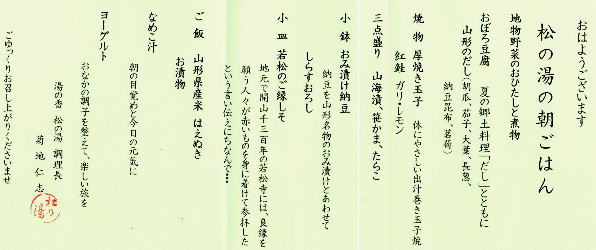

朝食は庭を眺めながら一階の和室で。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ゆっくり朝食し出発準備。 10時、チェックアウト |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 玄関を出かけると後ろからご主人がカメラを持って「記念撮影をどうですか」と声をかけられる。撮影し終えると、ちょっと待ってくださいと中に入り、間もなく戻ってきて

プリントした写真を渡される。何気ない心遣い、お礼を言って宿を出る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

宿を出て天童駅へ、大通りと平行に流れている倉津川沿いの道を歩く 川に架かる橋のたもとには、金、銀、王将など大きな将棋の駒が並ぶ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

市役所に架かる少し大きめな橋には王将!橋の名前の王将、あちこち将棋一色の町。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歩道にも将棋駒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宿から4㌔ 最上三十三観音一番札所 縁結びの 鈴立山・若松寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

出羽三山神社由緒 藤沢周平について |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

松尾芭蕉は1689年(元禄2年)7月13日立石寺/山寺への途中に天童を通っている |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

出羽三山神社由緒 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 藤沢周平について by--Wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 生い立ち 山形県東田川郡黄金村大字高坂字楯ノ下(現在の鶴岡市高坂)に生まれる。実家は農家で、藤沢自身も幼少期から家の手伝いを通して農作業に関わり、この経験から後年農村を舞台にした小説や農業をめぐる随筆を多く発表することになる。郷里庄内と並んで農は、作家藤沢周平を考えるうえで欠くことのできない要素である。 1934年(昭和9年)、青龍寺尋常高等小学校入学。小学校時代からあらゆる小説、雑誌の類を濫読し、登下校の最中にも書物を手放さなかった。1938年(昭和13年)、11歳の時ひどい吃音に悩まされる。1942年(昭和17年)、15歳の時、黄金村国民学校高等科を卒業し、山形県立鶴岡中学校(現在の鶴岡南高校)夜間部入学。昼間は印刷会社や村役場書記補として働いた。 1945年(昭和20年)18歳、「8月15日の終戦のラジオ放送を、わたしは役場の控え室で聞いた。喜びもかなしみもなく、私はだだっぴろい空虚感に包まれていた。しばらくして、これからどうなるのだろうと思ったが、それに答えるひとは誰もいないこともわかっていた。 1946年(昭和21年)に中学校を卒業後、山形師範学校(現在の山形大学)に進む。一級上に無着成恭がいた。入学後はもっぱら文芸に親しみ、校内の同人雑誌『砕氷船』に参加した。この時期の思いでは自伝『半生の記』に詳しく記されており、また小説作品にしばしば登場する剣術道場同門の友情などにも形を変えて描かれている。 教員時代 1949年(昭和24年)山形師範学校を卒業後、山形県湯田川中学校(鶴岡市立鶴岡第四中学校)赴任、国語と社会を担当。1951年(昭和26年)優秀な教師として将来を嘱望され、教え子たちからも「体格がよく、スポーツマンで、色白で二枚目の素敵な先生」と慕われた。当時、この地方では師範学校卒の教師はエリートであり、順調な人生を歩み始めた。しかし、この年3月の集団検診で当時不治の病とされた肺結核が発見され、休職を余儀なくされる。 1952年(昭和27年)2月、東京都北多摩郡東村山町(現在の東村山市)の篠田病院に入院、右肺上葉切除の大手術を受けた。予後は順調で、篠田病院内の句会に参加し、静岡県の俳誌『海坂』に投稿をおこなうようになる。北邨という俳号を用いた。またこの時期に大いに読書に励み、ことに海外小説に親しみ、作家生活の素地を完成させた。 記者時代 1957年(昭和32年)、退院準備に入るものの思わしい就職先が見つからず、郷里で教員生活を送ることを断念。練馬区貫井町に下宿して業界新聞に勤めはじめるも、倒産などが相次ぎ数紙を転々とする。1959年(昭和34年)8歳年下の同郷者三浦悦子と結婚。1960年(昭和35年)に株式会社日本食品経済社に入社、『日本食品加工新聞』の記者となる。以後作家生活に専念するまで同社に勤務、記者としての仕事は、本人の性にあっており、精力的に取材執筆を行う。のちに同紙編集長に昇進し、ハム・ソーセージ業界について健筆を振るい、業界の健全化に尽力した。コラム「甘味辛味」をほとんど一人で執筆。取材先の一つで日本ハム創業者で当時社長の大社義規とは信頼関係を結んだ。そのかたわら文学への情熱やみがたく、勤務のかたわらこつこつと小説を書きつづけていた。1963年(昭和38年)に、読売新聞短編小説賞に『赤い夕日』が選外佳作となった。 1963年(昭和38年)、長女・展子が生まれ、清瀬市上清戸で間借り生活を始めるも、同年10月に妻・悦子が急性の癌により]急死(28歳)。このことに強い衝撃を受け、同市内で引っ越しをしつつ、やり場のない虚無感をなだめるために時代小説の筆を執るようになる。主に大衆的な「倶楽部雑誌」に短編を発表。藤沢作品の初期に特徴的な、救いのない暗い雰囲気とヒロインの悲劇には、妻の死がつよく影響を与えていると思われる。翌年以降、毎年のようにオール讀物新人賞に投稿を始める。1965年(昭和40年)から藤沢周平のペンネームを使いはじめた。「藤沢」は悦子の実家のある地名(鶴岡市藤沢)から、「周」の字は悦子の親族の名から採られている。 作家デビュー 妻の没後は、郷里から呼び寄せた母、長女との三人暮らしとなり、目の悪い母を看病しつつ育児を行い、編集長の激務の傍ら5年独身で過ごす。再婚話は中々まとまらなかった。1969年(昭和44年)、高澤和子と再婚。長女とあわせて三人家族となり、疲労困憊していた家事から解放され、週末は小説執筆に専念できるようになった。1970年(昭和45年)に東久留米市に引っ越し、1971年(昭和46年)、ついに 『溟い海』が第38回オール讀物新人賞を受賞。直木賞候補となり、1972年(昭和47年)『暗殺の年輪』で第69回直木賞。記者仲間や大社らに祝われ、編集長の傍ら新進の時代小説作家として認められるようになる。この年最初の作品集『暗殺の年輪』を文藝春秋より刊行し、翌1974年(昭和49年)には日本食品経済社を退社して、本格的な作家生活に入る。 この頃の自分の心境を、藤沢はこう述べている。 「三十代のおしまいごろから四十代のはじめにかけて、私はかなりしつこい鬱屈をかかえて暮らしていた。鬱屈といっても仕事や世の中に対する不満といったものではなく、まったく私的なものだったが、私はそれを通して世の中に絶望し、またそういう自分自身にも愛想をつかしていた。(中略)そういう鬱屈の解消方法が私の場合は小説を書く作業につながった。「溟い海」は、そんなぐあいで出来上がった小説である。」 「私自身当時の小説を読み返すと、少少苦痛を感じるほどに暗い仕上がりのものが多い。男女の愛は別離で終わるし、武士が死んで物語が終わるというふうだった。ハッピーエンドが書けなかった。」 円熟の作家として 1980年代前半、町人もので数多くの秀品をものする『時雨みち』『霜の朝』『龍を見た男』などの短篇の一方、大衆小説の本道ともいうべき娯楽色の強いシリーズものを次々と生みだす。刊行年によって挙げると、1980年(昭和55年)に町人ものの『橋ものがたり』捕物帳の『神谷玄次郎捕物控』、獄医立花登ものの第一作となる『立花登手控え』『用心棒日月抄』の第二部『孤剣』、翌1981年(昭和56年)にはユーモア色を生かした『隠し剣孤影抄』『隠し剣秋風抄』と立花登ものの第二作『風雪の檻』、1982年(昭和57年)には同じく『愛憎の檻』、1983年(昭和58年)には『用心棒日月抄』の系統を生かした『よろずや平四郎活人剣』、立花登第三作『人間の檻』、『用心棒日月抄』の第三作『刺客』などがある。 1984年(昭和59年)以降になると、こうしたシリーズもののほかに綿密な構成による長篇が登場し、物語性のつよい傑作が相次いで発表・刊行されるようになる。すでに1980年(昭和55年)に唯一の伝奇小説『闇の傀儡師』、1982年(昭和57年)に江戸のハードボイルドを狙ったといわれる彫師伊之助ものの第二作『漆黒の霧の中で-彫師伊之助捕物覚え』が上梓されているが、1984年(昭和59年)には江戸を舞台にした恋愛小説『海鳴り』、1985年(昭和60年)には武家青春小説とお家騒動ものの系譜の集大成ともいえる『風の果て』と伊之助もの第三作『ささやく河』、1988年(昭和63年)には代表作との誉れが高い『蟬しぐれ』が刊行され、いずれも高い人気を得た。 1992年(平成4年)6月に、文藝春秋で『藤沢周平全集』[18]を刊行開始した(全23巻、1994年(平成6年)4月完結)[19]。 晩年 1995年(平成7年)頃より、若いころの結核手術の際の輸血に際し罹患した肝炎により、1996年(平成8年)には入退院を繰り返し、直木賞選考委員を辞退する。1996年(平成8年)7月に帰宅した際、『文藝春秋』への連載が4月号より中断していた「漆の実のみのる国」結末部の6枚を執筆した。 1997年(平成9年)1月26日、肝不全のため国立国際医療センターで死去、(69歳没)。墓所は都営八王子霊園。 没後、山形県県民栄誉賞と鶴岡市特別顕彰(鶴岡市名誉市民顕彰と同等)が贈られた。鶴岡藤沢周平文学愛好会が、毎年「寒梅忌」を開催している(祥月命日の前後) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||